「金融政策」の検索結果 [ 2/3 ]

-

米国経済(週次)予測(2013年8月23日)<連銀はいち早くQE3 を縮小し始め、フェデラルファンドレート目標値を操作する金融政策に戻るべきなのだが>

経済予測

経済予測 » Weekly Report(米国)

/ DATE :

-

金融政策研究会の報告書を取りまとめました。

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2011年度

ABSTRACT

金融政策研究会(主査 地主敏樹 神戸大学経済学部教授)では、約1年間にわたり合計10回の研究会・フォーラムを実施しました。

長期間にわたりマイルドなデフレに悩む日本経済を浮揚させるための金融政策の可能性を日米欧の金融市場ならびに実態経済に照らし実証的に分析・検討し、報告書として取りまとめました。 -

ロシアのウクライナ侵攻から見えてきた関西経済の諸リスク

インサイト

インサイト » トレンドウォッチ

/ DATE :

ABSTRACT

1. ロシアのウクライナ侵攻に伴う直接的な影響は、EU-ロシア間貿易に顕著にあらわれている。EUの対ロシア輸入シェアは国際的に見ても高いが、品目別にシェアをみれば、鉄類、石炭及び練炭、石油および同調整品等、エネルギー関連財の対ロシア依存度が極めて高い。

2. 一方、日本の対ロシア輸入シェアは米国とともに全体的には低いが、品目別にシェアをみると木材、非鉄金属、石炭や魚介類及び同調整品の依存度は相対的に高い。このため、これらの財の輸入停止は、建設業、エネルギー産業や飲食業に大きな影響を与えよう。関西の対ロシア輸入依存度では、石炭、コークス及び練炭、天然ガス及び製造ガス、魚介類及び同調整品が高く、なかでも、石炭、コークス及び練炭の依存度は日本全体より高くなっている。

3. 貿易相手国の個別財貿易シェアと全体の貿易シェアとの比較はサプライチェーンのリスク指標となる。これらを用いた直接的影響の分析に加え、間接的な影響把握が重要である。EU経済の減速は中国の対EU輸出の減速を通じて中国経済への下押し圧力となる。中国経済の減速は、対中貿易依存度の高い日本及び関西経済にとっては、逆風となる。

4. ロシアのウクライナ侵攻の経済的影響を考える場合、上述したように、直接的な影響と間接的な影響を併せてサプライチェーンの見直しを図るべきであろう。

5. インド太平洋経済枠組み(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity、以下IPEF)の議論がバイデン米国大統領訪日にあわせて展開された。この枠組みは関税交渉を含まないため、TPP11やRCEPのような貿易拡大による経済拡大効果は期待できないという議論もあるが、本分析が示唆するように日本のサプライチェーンの政策転換を促進することで成長の中長期的な課題解決への効果があると考えられる。

-

Kansai Economic Insight Monthly Vol.103-景気は足下足踏み、先行きの改善に陰り: 供給制約が懸念されるがサービス消費の回復に期待-

経済予測

経済予測 » Monthly Report(関西)

/ DATE :

ABSTRACT

・関西の景気は、足下は足踏み、先行きは改善を見込む。半導体不足により関連産業で大幅減産がみられる一方、行動制限の緩和によりセンチメントが改善し、サービス消費の回復が期待される。

・関西のCOVID-19の1日当たり新規陽性者数(7日移動平均)は、8月下旬にピークを打ち低水準が続く。感染対策の解除や観光キャンペーン拡大の動きもあり、低迷していたサービス消費の回復が期待される。

・9月の鉱工業生産は、半導体不足による輸送機械の大幅減産が主因となり、3カ月連続の前月比低下。結果、7-9月期は5四半期ぶりに前期比低下した。

・9月の完全失業率は5カ月連続の小幅改善。7-9月期も3四半期連続の改善だが、就業者数が減少しており内容は良くない。9月の有効求人倍率は前月から横ばい。四半期ベースでも横ばいであった。

・8月の関西2府4県の現金給与総額は名目で6カ月連続、実質で8カ月連続の前年比増加だが伸びは小幅であった。コロナ禍の影響がない前々年比はいずれも減少しており、依然所得環境は厳しい状況が続く。

・9月の大型小売店販売額は2カ月連続の前年比減少。新規陽性者数の急速な減少と緊急事態宣言の解除が検討され始めたことにより、百貨店を中心に回復が見られた。7-9月期は2四半期ぶりの前期比減少。感染拡大(第5波)と4度目の緊急事態宣言が響いた。

・9月の新設住宅着工戸数は2カ月ぶりの前月比増加。分譲マンションの大幅増加が寄与した。7-9月期は持家と貸家の回復ペースが鈍化したが、持ち直しの基調が続いており、小幅な前期比増加となった。

・9月の公共工事出来高は24カ月連続の前年比増加と、全国に比して好調。一方、10月の公共工事請負金額は2カ月連続の同減少となった。

・10月の景気ウォッチャー現状判断DIは、新規陽性者数が低水準で推移していたことや、飲食店などへの時短要請解除決定もあり、2カ月連続の前月比改善。先行きも小幅ながら2カ月連続で改善した。

・10月の輸出は8カ月連続、輸入は9カ月連続の前年比増加。前者の伸びが後者を上回った結果、貿易収支は21カ月連続の黒字、黒字幅は前月から拡大。輸出はアジア向けの半導体等製造装置を中心に好調で、単月過去最高額を更新した。一方、輸入は原粗油の増加が寄与した。

・10月の関空への外国人入国者数は、1日当たりの入国者数の上限が緩和された影響もあり、3,743人と前月(3,079人)から増加した。

・10月の中国経済は、「ゼロ・コロナ」方針による経済活動抑制の影響が見られた。外需は堅調であるが、生産活動と雇用の停滞が続いている一方で、消費は拡大。財政金融政策の引き締めにより、国有資産投資の鈍化、不動産業の資金調達難など、景気減速が懸念される。 -

マイナス金利環境下における地域金融機関の現状と課題

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2020年度 » 日本・関西経済軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

上席研究員 家森 信善 神戸大学経済経営研究所教授

研究目的

金融庁の分析によれば、2018年度において本業赤字の銀行が45行ある。特に、2016年1月に、日本銀行がマイナス金利政策を採用して以来、状況は一層厳しくなっている。金融庁は、金融機関の経営の持続可能性について大きな関心を払うようになっている。

金融政策の効果波及の重要な経路が銀行であり、銀行の行動を理解しておくことはマイナス金利政策の評価を行う上でも重要である。現在、銀行の貸出金利と預金金利の利鞘が傾向的に低下しており、また、フィンテック企業の台頭などにより、伝統的な銀行の手数料分野(振込手数料など)も浸食されつつある。

こうした厳しい経営環境の下で、地域の代表的な金融機関どのような方針で対応しているのかを、金融機関の財務データ、IR資料、企業側の情報、支援機関の評価などから分析する。あわせて、その行動が金融政策の効果波及経路としてどのような影響を持つのかを検討する。

研究内容

地域金融機関の役割を様々な視点で検証し、地域金融機関がどのように生き残り、社会的な機能を果たしていくのかを、以下のような取り組みを通じて検討するため、銀行アナリスト、金融庁・日本銀行などの当局者、欧州金融事情に詳しい研究者・専門家を講師とし招いた研究会を実施する。

・地域金融機関の現状について把握する。このために、銀行・信用金庫の経営者から経営の現状と対応策についてヒアリングを実施する。

・政府、自治体による地域金融支援状況、地域別の取組状況を把握する。このために、金融庁や日本銀行等に対してヒアリングを実施する。

・現在の地域金融の取組について、銀行アナリスト、研究者からの分析のヒアリングを実施する。

・ヨーロッパのマイナス金利政策について、関連する研究論文等をメンバーで読み解く。

・ヒアリングより得られた結果と、研究会によって得られた我々の解釈を外部の研究者や実務家に対して提示し、そのフィードバックを活用して提言としていく。

研究体制

研究統括

本多佑三 APIR研究統括、大阪学院大学教授、大阪大学名誉教授

リサーチリーダー

家森 信善 APIR上席研究員、神戸大学経済経営研究所教授

リサーチャー

高屋定美 関西大学・教授

水野伸昭 愛知学院大学・教授

播磨谷浩三 立命館大学・教授

小塚匡文 摂南大学教授

柴本昌彦 神戸大学経済経営研究所准教授

海野晋悟 香川大学・准教授

橋本理博 名古屋経済大学・准教授

尾島雅夫 神戸大学経済経営研究所・研究員

芝田健二 APIR研究員・総括調査役

期待される成果と社会還元のイメージ

年次報告書を取りまとめ、アンケート調査を軸にした書籍の刊行を企画している(2020年度内出版を計画するが、年度をまたぐ可能性有)。また、対外的に開かれたシンポジウムを計画(金融庁や近畿財務局の後援を得ることで、金融機関の参加者を増やしたいと考えている)。

それらの成果を、地域金融機関の金融業務以外の事業検討、金融当局による金融仲介機能向上に向けた施策の立案に活用されたい。

・地域経済を支える金融機関の経営課題に関し提言を目指す。

・銀行行動を理解することで、金融政策の効果波及経路についての理解を深め、金融政策のあり方に対しての提言を目指す。

・事業承継を課題として考えている関西の企業に対して、事業承継に成功した企業の事例を紹 介することで、自らの準備のヒントを提供する。

また、研究内容に厚みをつけるために、当該分野の実務家や研究者などを招いた研究会や意見交換会を開催する。

<研究会の活動>

研究会

・2020年 6月24日 第1回研究会開催

・2020年 8月 4日 第2回研究会開催(オンライン)

・2020年 9月25日 第3回研究会開催(オンライン)

・2020年10月28日 第4回研究会開催(オンライン)

・2021年 1月 8日 第5回研究会開催(オンライン)

-

アジアにおける開発金融と金融協力

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2018年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

上席研究員 京都大学教授 岩本 武和

研究目的

2017年度は、アジアにおける開発金融の実態について、(1)中国からの資本の純流出と外貨準備高減少の問題、(2)マイクロ・ファイナンスやイスラム金融などの新たな金融手法に焦点を当て、ゲストスピーカーを招聘し、足下の実態について考察した。

中国に関しては、景気回復を企図とした人民元安が資本流出を招き、その対応策としての金融政策の引き締めが当初の景気回復策を打ち消してしまうという典型的な「国際金融のトリレンマ」に直面した状態が継続している。今年度においても、「生産能力の過剰」、「不動産在庫の過剰」及び「債務の過剰」という3つの過剰問題を中心とした中国の資本フローの研究を継続する一方で、2017年に続いてアジアの成長に資する開発金融のあり方に関して、カンボジアを中心とする途上国のドル化の問題や行政経験のある有識者を招聘して金融面からみたアジア経済の主要な課題についての検討を試みたい。

研究内容

アジアの開発金融(アジアの経済成長に資する投資のために動員される国内外の公的及び民間金融)について、以下のようなテーマを理論的かつ実証的に解明する。

(1)リーマン・ショック後の中国経済の減速を背景にした「アジアの新興国、特に中国からの資本流出」についての昨年度の研究を継続する。

(2)東南アジアの金融メカニズムの実態(カンボジアにおける基軸通貨のドル化)調査を実施。

(3)東南アジアの国際機関の勤務経験を有する専門家を招聘し、金融面からみたアジア経済の主要な課題の検討を実施。

(4)アジアインフラ投資銀行(AIIB)とインフラ開発及びアジアにおける金融システム改革や 銀行部門の資金調達等に関して、中国・ASEAN数カ国に現地調査を行う予定である。

以下のようなテーマ、研究会、ワークショップ、フォーラムを行う予定である。

(1)「東南アジアの金融メカニズムの実態」に関する研究会

(2)「金融面からみたアジア経済の主要な課題を考える」ワークショップ

(3)「ASEAN+3の枠組みによる金融協力の成果と今後の課題」に関する研究会

(4)「人民元改革とアジアの金融統合」に関する研究会(3年間の研究成果のまとめ))

統括

本多佑三 APIR研究統括

リサーチャー

三重野文晴 京都大学 東南アジア研究所教授

矢野 剛 京都大学 大学院経済学研究科教授

青木浩治 甲南大学 経済学部教授

中山健悟 APIR調査役・研究員

リサーチアシスタント

芦 苑雪 京都大学アジアアフリカ地域研究科

期待される成果と社会還元のイメージ

(1)中国における国際資本フローに関する報告(時系列などの金融市場データを含む)

(2)『アジアにおける開発金融と金融協力』に関する報告書

(3)本研究会の研究成果を踏まえた書籍の出版

そのほか、政策立案、ビジネス戦略策定、将来予測の裏付けとなる理論的・実証的裏付け、公共財や研究インフラとなる研究成果やデータに資する。

<研究会の活動>

研究会

・2018年8月8日 第1回研究会開催

「カンボジアのドル化:アジア開発金融への示唆」講師:一橋大学大学院 奥田英信 教授

-

日米の超短期経済予測とASEAN への適用可能性

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2013年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

研究成果概要

本プロジェクトの一部として、ASEAN 諸国の超短期経済モデル(CQM*)構築に必要なハイフリークエンシー(High Frequency)統計と国民所得・生産勘定表(NIPA)のデータインフラの整備を調査しました。*:「Current Quarter Model」

日米のCQM はすでに構築されており、このプロジェクトにおいては毎週、毎月末に日米のCQM 予測が行われ、その結果をもとに日米経済の景気動向に関するCQMレポートがアジア太平洋研究所のホームページに掲載されました。これらの日米のCQM予測に見られるように、CQM 予測は景気の現状を常に数値とトレンドで表すことができ、また景気の転換点を市場のコンセンサスより少なくとも1 ヶ月早く指摘できるなどの特徴があります。これは、政策当局(特に、金融政策者)、エコノミスト、投資家、経営者などの政策決定に価値ある情報となります。特に、経済のグローバル化が急速に進展し、各国の相互依存が高まる中で、ハイフリークエンシー統計を用いた現状の景気判断は欠かせません。それ故、日米経済のCQM をASEAN 経済にまで拡大する日米―ASEAN CQM LINK 構想が生まれました。その第1ステップとして、2012年度においてASEAN の中のマレーシア、フィリピン、タイのそれぞれの経済に対してCQM 構築の可能性を調査しました。(報告書はこちら)第2ステップとして、2013年度においてシンガポール、インドネシア、ベトナムのそれぞれの経済に対してCQM構築の可能性を調査し、その結果をまとめました。詳細はこちら

目的

・超短期経済モデル(CQM)により、毎週日米経済の現状を捉える。

・ASEAN経済の今後の重要性を考え、日米 + ASEAN-CQM-LINK構築への準備を行う。

・日米経済に関しては毎週と月末にCQM予測をWeeklyレポートに、月末にはMonthlyレポートを作成して、APIRのwebsiteに掲載。

・経済政策担当者(特に金融)、経営者、エコノミスト、投資家と彼ら自身のそれぞれの経済政策、経営・投資戦略に使用できる。

内容

・活用できるHFD(High Frequency Data)を使用し、景気の現状・転換点を市場コンセンサスよりも1,2ヶ月早く捉えることが一つの特長。

・現地調査においては、各国でHFDのavailabilityが非常に異なることから、それらに詳しいマクロエコノミストとの議論を行う。

・毎週日米経済の現状を捉え、金融政策当局の政策判断もできる。

・景気の転換点を捉えるのに市場のコンセンサスより、1,2ヶ月は早い。

・経済政策担当者、経営者、投資家などの政策、投資戦略に役立つ。

期待される成果と社会還元のイメージ

・毎週、日米経済の現状を数値とトレンドで捉え、また景気の転換点を早く捉えられることから、企業、経済団体の経営戦略に役立つ。昨年度のこのProjectの開始時期早々にも、APIRに関して1年先の円安を見越して、1ドル70円台でのドル預金を提唱していた。

・常に、日米経済の現状を把握できていることは、長期の企業戦略を打ち立てる場合にも重要な情報となる。

・ASEANのCQM調査は、これらの国々の経済発展の進歩を捉えることができる。 精度の高い、High Frequency Dataが十分にそろっている国の経済発展には希望がもてる(マレーシア、フィリピン)。

-

日米アセアン経済の超短期経済予測

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2012年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

熊坂 侑三 ITeconomy CEO研究成果概要

日米の超短期経済モデル(CQM*)が日米経済の現状の景気判断に適し、それが政策当局(特に金融政策者)、エコノミスト、投資家、経営者等の政策決定に役立つことから、日米―ASEAN CQM LINKの構想が生まれました。経済のグローバル化が急速に進展している今、ハイフリークエンシー(High Frequency)統計に基づく現状の景気判断が常に数値とトレンドで客観的になされることは地域経済の景気判断・安定化に役立ちます。最初のステップとして、マレーシア、フィリピン、タイにおけるCQM構築の可能性を調べました。これらの国々においてはCQM構築に十分なハイフリークエンシー統計の整備がなされています。CQMに望ましい季節調整統計によるCQMはタイ経済においてのみ可能でありますが、フィリピン、マレーシアに関しては季節調整がなされていないCQMの構築が可能です。*:「Current Quarter Model」 詳細はこちら研究目的

グローバル経済下、ハイフリークエンシーデーターを活用した超短期経済モデル(CQM)による予測は、現 在の景気動向を常に数値と方向性で捉えることができることから、経済政策当局や企業経営者にとって重要な役割を果たす。ほぼ毎週、日米の景気動向を捉える と同時に、ASEAN諸国の超短期モデル構築にむけた調査を行う。研究内容

○日米経済動向について、重要な経済指標の発表による経済動向の変化を毎月3回の超短期レポートで報告

○詳細な日米経済の動向や連銀等の金融政策のあり方を月次レポートで報告

○年に2?3回セミナーを開催

○ASEAN諸国におけるCQM構築にむけ、タイ、フィリピン、マレーシアに関する調査、CQM構築の具体的構想を作成メンバー

稲田義久 (甲南大学)

<海外協力者(予定)>

国家経済社会開発委員会(タイ)、

国家経済開発庁(フィリピン)、

Bank Negara Malaysia(マレーシア)等 6名程度期待される研究成果

・日米経済動向を数値と方向性で捉えることによる景気判断の明確化

・CQM予測から景気の転換点を市場のコンセンサスよりも約1カ月早く予測

・企業の投資戦略にも重要な情報を提供

・日米とASEAN諸国のCQMをリンクして予測することでアジア地域のリセッションの緩和・回避 -

今月のエコノミスト・ビュー(2012年3月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

<インフレ目標>

円高の進行が鈍化し、ほぼ止まった模様である。アメリカ経済が回復基調であり、欧州危機も当面は鎮静化しつつあることが主因だろうが、転換の契機の一つに は、日銀による「インフレ目標採用」の報道があったと言えるだろう。アメリカの連邦準備制度がインフレ目標を導入したのを受けて、日本銀行総裁から「日銀 も実質的なインフレ目標(1%)を採用している」という発言がなされたのである。連邦準備は景気回復の中で量的緩和を継続するに当たり、インフレ期待の高 まりを抑えることを意図して、インフレ目標を導入したのだと考えられる。他方、日本銀行の意図は円高阻止だったのではないだろうか。そうだとすれば、一定 の効果があったと言えるのかもしれない。

インフレ目標制度は、金融政策運営の世界標準である。1990年代に入る頃まで、各国の金融政策にとって最大の課題はインフレ鎮静化であった。試行錯誤の 中で、インフレ目標制度が課題解決の枠組みとして評価されるようになった。金融政策のゴールとしてインフレ率の目標水準を明示することは、景気安定化や金 融システム安定化を副次的目標に格下げすることを意味する。困難な決定であるが、当時の状況下で「二兎を追うと一兎も得られない」として、踏み切られたの である。単純化した金融政策目標を、(人気取りに傾きがちな政治の影響を排除すべく)独立性を高めた中央銀行に委託し、一定期間(2?3年)内に目標水準 のインフレ率を実現させるというのが、当時のインフレ目標制度であった。

その後、世界的にインフレが鎮まり、インフレ目標の採用例も増えて経験が蓄積されると、インフレ目標制度にも様々な変更が加えられるようになった。大きな 流れとして、当初の厳密な枠組みがより緩やかなものへと変えられた。まず、目標を達成すべき期間が曖昧になり、景気循環を通して平均的に実現すれば良いと いう形が現れた。目標の設定方法も、目標範囲設定から目標値の設定に変更された。一見すると厳しくなったように見えるかもしれないが、反対である。範囲を 明示すればその上下限内に収まらないとアウト判定されるが、目標値の場合はピッタリに合わなくても当然なので、アウト判定は曖昧になる。当初は、目標達成 に失敗すると中央銀行のトップを交替させるというペナルティが喧伝されたが、英国などでは中銀総裁が事情を説明する手紙を書くことが繰り返されている。

高インフレと闘うためには、物価安定の追求という側面における金融政策への信認を高める必要があった。しかし、一旦、信認を獲得してしまうと、物価安定以 外の目標への目配りも可能となってきたのである。ノーベル賞を受けたプレスコット教授(ミネソタ大)など新しい古典派が批判した「時間非整合性」問題に近 いが、短期的な自由裁量に基づく政策変更ではなく、政策枠組み(ルール)の変更として実施されつつある。勿論、こうした政策目標間のウェイト変更は微妙な ものであり、信認を喪失する危険性もある。それで、中央銀行は、自らへの信認のインディーターとして、民間主体の中期的なインフレ期待(予想)をモニター している。

日本銀行の「実質的なインフレ目標」に対する評価は、これからの政策行動に応じて定まっていくであろう。以前の日本銀行はインフレ目標に対して拒否反応を 示し、2000年に公表した「「物価の安定」についての考え方」という文書では、具体的な数値の明示を回避した。市場は、その後の政策行動をみて、 「?1?+1%の範囲であれば、日本銀行は動かない」と考えるようになったという。暗黙の目標が0%であると解されていたことになる。景気と物価の動向が 安定して量的緩和を解除した2006年に、「「物価の安定」についての考え方」は改訂されて、「0?2%程度のインフレ率」と数値を明示し、「1%」が中 心的な値であることにも言及した。しかし、その後の運営からは「1%」の実現に積極的だという印象は与えられなかった。金融危機後の不況の中、2009年 末に「0%以下のマイナスのインフレ率は許容しない」と言明し、「1%」が中心的な値であることを再度強調した。続いて、今回の表明となったのである。こ れからの政策行動に期待したい。[地主敏樹 マクロ経済分析プロジェクト委員 神戸大学大学院]

日本

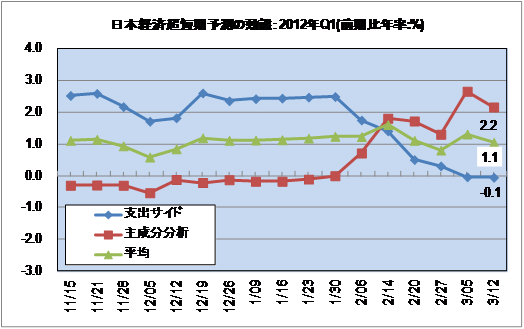

<超短期モデルは1-3月期日本経済をほぼ横ばいとみる>3月8日発表のGDP2次速報値によれば、10-12月期の実質GDP成長率は前期比年率-0.7%と1次速報値の同-2.3%から1.6%ポイント上方 修正された。民間企業設備が1次速報値の同+7.9%から+20.7%へと大幅に修正されたことがその主要因である。この結果、2011暦年の成長率は -0.7%(前回:-0.9%)となった。

10-12月期の成長率が上方修正されたものの、足下経済は市場の見方より弱いようである。今週(3月12日)の超短期モデル(支出サイド)は、1-3月 期の実質GDP成長率を、内需は小幅拡大するが、純輸出が同程度縮小するため同-0.1%と予測する。この結果、2011年度の実質GDP成長率は -0.4%となろう。1-3月期の経済がほぼ横ばいであるのに対して、4-6月期の実質GDP成長率は、内需は増加幅が拡大し純輸出の減少幅が縮小するた め、同+4.0%と予測する。2012年前半の超短期予測の見方に対して、マーケットコンセンサス(ESPフォーキャスト3月調査)は1-3月期実質 GDP成長率を同+2.35%、4-6月期同+2.21%とほぼ同程度の景気回復と見ている。

このように超短期予測は1-3月期経済をマーケットコンセンサスより低く見ているがその理由は以下のようである。同期の国内需要を見れば、実質民間最終消 費支出は前期比+0.4%と堅調な伸びとなる。実質民間住宅は同-3.4%と2期連続のマイナス、実質民間企業設備は同+0.9%と小幅増にとどまる。実 質政府最終消費支出は同+0.5%、実質公的固定資本形成は同+5.8%となる。このように、公的需要は拡大するが民間需要が縮小するため、国内需要の実 質GDP成長率(前期比-0.0%)に対する寄与度は+0.2%ポイントと小幅にとどまる。

一方、財貨・サービスの実質輸出は同+0.4%小幅増加し、実質輸入も同+2.2%増加する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する貢献度は-0.2%ポイントとなり、内需の拡大幅を相殺する。

インフレについては商品価格高騰の影響が浸透し始め、GDPデフレータは、1-3月期に前期比+0.2%、4-6月期に同+0.1%となる。民間最終消費支出デフレータは、1-3月期に同+0.1%、4-6月期に同-0.1%となる。[稲田義久 APIR研究統括・マクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]

米国

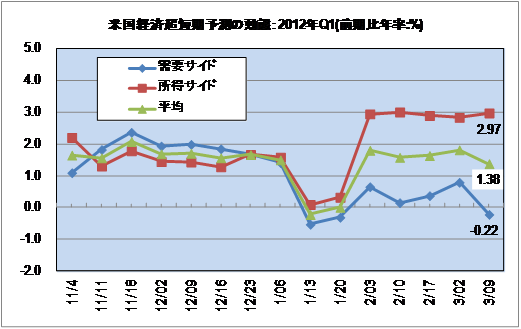

<支出・所得サイドからのGDP予測の乖離は今後どのように収束していくか?>グラフにみるように、2012年1-3月期実質GDP成長率予測は、支出サイドからは前期比年率-0.22%、所得サイドからは同+2.97%と大きく乖 離している。各四半期において最初の月の実績値が更新された時に、超短期モデル予測ではこのようなことが時々生じる。すなわち、GDPの所得サイドでは堅 調に改善している労働市場を反映し、それが個人所得の増加となり、経済成長率を高くしている。一方、1月の大幅な輸入増、により、その後の輸入も時系列モ デルから高く予想されることから、GDPの支出サイドから予測される実質GDP伸び率が非常に低くなる。しかし、このような大きなGDP予測の乖離も2 月、3月の経済指標の実績値を更新することによって収束していく。おそらく次のようなことによって、その乖離が収束していくであろう。

・賃金・俸給が改善されていることから、個人消費支出(PCE)が上方に改定されるだろう。

・過去3ヶ月の財輸入の平均伸び率(前月比)は1.7%と非常に高い。このような高い伸び率が維持される可能性は少ないことから、輸入の伸び率が今後低下するだろう。

・最近の石油価格の上昇から、輸入価格が上昇し、実質輸入が減少するだろう。

・製造業が堅調に拡大していることから、製造業の在庫、それにともない卸売業、小売業在庫も増加するであろう。

すなわち、支出サイドからの経済成長率の予測が上方に修正される形で両サイドからの実質GDPの乖離が縮小していくと思われる。輸出入、在庫の2月、3月 の時系列モデル予測にかなりの不確実性があることから、今期(1-3月期)の現状の景気判断にはGDPから在庫、純輸出を除いた最終需要をみるのがよいで あろう。今週の超短期モデルはその実質最終需要の伸び率を同+2.8%と予測している。すなわち、今の景気は2.5%?3.0%の経済成長率と考えられ る。一方、今週のインフレ率予測はほとんど2%にまで上昇している。このように、超短期モデル予測からすれば、多くの連銀エコのミストが今もってQE3を 考えているが、その必要はないと結論できる。[熊坂有三 ITエコノミー]

“

-

今月のエコノミスト・ビュー(2012年2月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

<「学校年度」を考える?東大秋入学構想を受けて?>

東大が学部の秋入学への全面移行を目指すという構想をまとめた。国際標準となっている秋入学に移行することで、国際化を進めることがねらいだ。海外から優 秀な学生を受け入れたり、逆に海外に送り出したり、また研究などで海外の大学との提携を促進するための有効な手立てとして秋入学は期待されている。

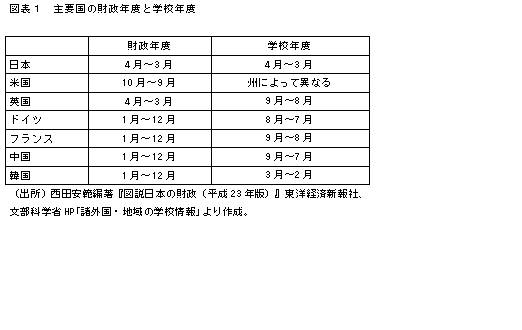

私たちは、桜の季節の4月に学校年度と財政年度が同時にスタートすることをごく当然のこととして過ごしてきた。しかし、そのことは国際的に見るとほとんど 例外と言ってよいのだ。財政年度も図表1に見るように国によって違いがある。4月開始の財政年度をとる主要国は日本のほか、英国がそうであるが、学校年度 は9月始まりだ。そもそも学校年度が4月始まりという国はほとんど無く、国際的には学校年度と財政年度が一致していないのが普通なのである。

学校年度や財政年度も重要な「制度」にほかならないが、「制度」が経済のパ フォーマンスに影響を与えることは経済学的にも疑いの余地はない。例えば、設備投資や人的投資(教育投資など)、技術進歩が中長期的な経済成長の要因であ るが、制度の違いがそれらの収益率に影響を与えるため、制度が経済成長を左右することになるのだ。

人的投資による収益率が学校年度という制度によって大きく影響を受けている例を示そう。図表2は、1950年から2002年の間について、総出生数10 万人当たり何人のプロ野球選手数を輩出したかを生まれ月別に集計したものだ(このデータは、阪神球団の総合トレーニングコーチを務めたこともある中山悌一 氏の手による)。この図からは、4月生まれから生まれ月が遅くなるにつれてプロ野球選手になる確率が一貫して下がっていくことがわかる。4月生まれと3月 生まれとでは倍以上の開きがある。当然、4月生まれと3月生まれに能力の違いがあることなど考えられない。小学校低学年では1年間の体力や理解力の違いが 大きく、4月生まれの方がチャンスを貰いやすく、それが後々まで影響を及ぼすものと考えられる。すなわち、野球選手になるために同じ投資をしても本人の生 まれ月で収益率が変わってくることを意味しているのだ。わが国のプロ野球の場合、選手育成をほぼ全面的に学校や社会人のアマチュア野球に委ねているため に、学校年度の影響をとくに強く受けることになるのだろう。

もちろん、仮に秋学期が学校年度のはじまりであったとしても、学校野球・社会人野球による育成システムがベースにある限り、10月生まれがピークになっ ただけだろう。しかし、ここで読み取りたいことは、制度というものは、われわれが考える以上に、人々の選択とその成果に様々な大きな影響を与えている可能 性があるということなのだ。現在の学校年度が国際化の抑制要因となってきたことを軽視することはできないと思うのだ。東大の秋入学の構想は、大学の国際化 にとどまらず、就職・雇用慣行、学校年度全体など日本の社会制度のあり方にも影響を及ぼす可能性があり、制度改革への問題提起としても大きな意味を持つと いえるだろう。[高林喜久生 マクロ経済分析プロジェクト主査 関西学院大学]

日本

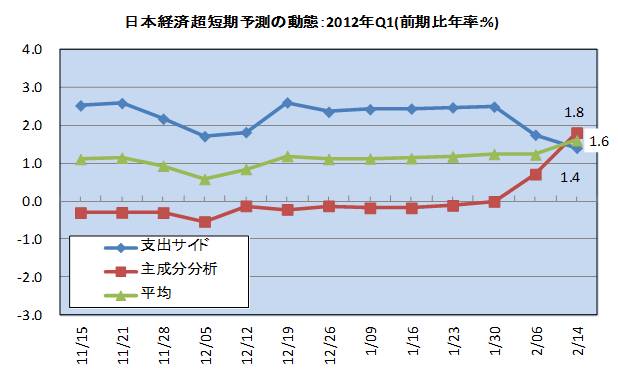

<日本経済は踊り場を経て緩やかな回復軌道へ>2月13日発表のGDP1次速報値によれば、10-12月期の実質GDP成長率は前期比年率-2.3%となった。2期ぶりのマイナス成長となり、市場コン センサス(ESPフォーキャスト2月調査:同-0.4%)を大きく下回った。前年同期比で見ても-1.0%と4期連続のマイナスとなり、マイナス幅は前期 (-0.5%)より幾分拡大している。10-12月期のマイナス成長は、東日本大震災からの回復過程に海外経済減速(特にEUのマイナス成長)とタイ洪水 の影響が重なった結果と考えられる。したがって、マイナス成長は一時的であり今回は踊り場とみてよい。

実際、10-12月期の実質GDPの中身を見ると、実質GDP成長率を最も押し下げたのは純輸出と民間在庫品増減であった。純輸出の寄与度は前期比年率 -2.6%ポイントと2期ぶりのマイナスとなった。一方、国内需要の寄与度は3期連続のプラスとなったが、前2期から大幅に低下し同+0.2%ポイントに とどまった。

最終週(2月6日)における超短期モデル(支出サイド)の予測は同-2.7%と実績とほぼ同じ結果となった。超短期モデルの予測動態を振り返ると、 10-12月期の基礎月次データがまだ発表されない9月初旬の段階では、マーケットコンセンサスと同様+2%台半ばの成長率を予測していた。ところが、 10月のデータが発表され始める11月末には、-2%台の低成長へと予測はシフトした。以降、予測最終週まで-2%台の予測を継続しており、超短期モデル は2ヵ月程度早く正確に予測できた。一方、興味のあるのはマーケットコンセンサスの動向である。実績値が発表される直前には予測値は小幅のマイナスに転じ たものの、それ以前は一貫してプラス成長を予測していたことに注意。

2月14日の(支出サイドモデルによる)超短期予測では、1-3月期の実質GDP成長率は、純輸出は引き続き縮小基調にあるが、内需の増加幅が拡大するた め前期比+0.3%、同年率+1.4%と予測する。この結果、2011年度実質GDP成長率は-0.5%となろう。一方、4-6月期の実質GDP成長率 は、純輸出の減少幅が縮小し内需の拡大ペースが維持されるため、前期比+0.6%、同年率+2.4%と予測する。復興需要も見込まれることから少なくとも 年前半は回復基調を維持しよう。

1-3月期の国内需要を見れば、実質民間最終消費支出は前期比+0.3%増加する。実質民間住宅は同-4.0%減少するが、実質民間企業設備は 同+0.8%増加する。実質政府最終消費支出は同+0.4%、実質公的固定資本形成は同+11.6%となる。補正予算の効果が実感できる状況である。この ため、国内需要の実質GDP成長率(前期比+0.3%)に対する寄与度は+0.6%ポイントと前期から拡大する。

一方、財貨・サービスの実質輸出は同+0.4%、実質輸入は同+2.4%増加する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する寄与度は-0.3%ポイントと前期からマイナス幅が縮小する。[[稲田義久 APIR研究統括・マクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]]

米国

<雇用増、所得増、個人支出増の好循環の始まり?>2月4日の失業保険新規申請件数は358,000と大きく低下し、堅調な下降トレンドを形成している。今後の労働市場の改善が期待できる。また、グラフか らわかるように1-3月期の実質GDP成長率を所得サイドから見ると、1月の雇用統計更新の後3%程度にまで上昇している。夏の間、一時停滞した製造業、 非製造業も共にISM指数を見る限り、11月頃より再び上昇し始め、景気が再び回復してきたことを示している。このことは、ダラス連銀、カンザスシティー 連銀などの多くの地域連銀の製造業調査にも同じことが言える。支出サイドから予測した経済成長率が低いのは、11月、12月の輸入が非常に大きく伸び、そ れがARIMA予測に影響し1月-3月の輸入が過大に予測されていることが理由として考えられる。GDP以外の実質アグリゲート指標(総需要、国内需要、 最終需要)で見ると、1-3月期のそれらの実質成長率は2%?3%へと拡大してきている。今後、雇用の改善、所得増、個人消費支出増という好循環が生ま れ、持続的な経済成長の可能性がでてきた。

しかし、連銀エコノミストの間では今もってハト派が優勢であり、ゼロ金利解除などは考えも及ばない。何しろ、政策金利の上昇を2014年以降と考えている 連銀エコノミストは17人中11人にも上る。今もって、シカゴ連銀のCharles Evans総裁などは更なる数量的緩和QE3を主張している。もちろん、タカ派のダラス連銀のRichard Fisher総裁は今の経済状態をみれば、ゼロ金利を維持する正当性は無いと主張している。同じタカ派のフィラデルフィア連銀のCharles Plosser総裁も今後3年近くも異常な低金利政策を維持すれば、連銀への信頼を失い混乱を招くと言い、いつものように金融政策はカレンダーによって決 まるのではなく、経済状況によって決まるものと主張しつづけている。ゼロ金利政策を長期間続けることにはインフレ期待の上昇ばかりか他のリスクもある。そ れは、革新をもたらすようなハイリスク-ハイリターンの投資がなされなくなる可能性である。これは、長期間低成長を続けると、高成長ができないと人々が思 うようになる”Moral Consequence of Economic Growth”に対して、”Moral Consequence of Monetary Policy”と呼べるのではないだろうか。すなわち、超低金利政策のもとでは、ローリスク-ローリターンの投資が多くなり、長期的な高い経済成長率を達 成することが難しくなる。[[熊坂侑三 ITエコノミー]]

“

-

今月のエコノミスト・ビュー(2011年12月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

<インフレの常識はデフレの非常識>>

日本の物価を研究してきた渡辺努東大教授は、現状を「マイルドだが頑固な」デフレーションだと性格付けている。日本の金融危機発生時には、デフ レ・スパイラルの発生が危惧された。第1次石油危機の頃に経験したようなインフレ・スパイラルと逆で、物価低下と賃金低下が相互に助長し合う状況である。 高率のデフレが発生していれば経済には破壊的であっただろうが、日本はデフレ・スパイラルには陥らなかった。財政・金融の緩和策と金融システム安定化策と が下支えしたのであろう。最近、一部量販店では、安い値段を付けている競合店のチラシをもってくると、その値段まで下げるようになっている。そうした行動 が企業間取引にも及んでいるとすれば、各企業は積極的に値下げをしないが、競合企業が下げれば対抗して値下げするという行動をとっていることになるので、 「マイルドだが頑固な」デフレをもたらす要因ではないかとして検討されている。

他方で、内閣府のアンケート調査などによると、デフレがこれだけ続いているにも関わらず、ほとんどの人は+1%前後のインフレを予想している。その一因 として、物価指数の計算において質の変化を考慮していることが、影響しているのではないかと考えられる。販売価格が変化していなくても、性能が改善されて いれば、価格は低下したと計算されるのである。こうした質の調整はパソコンなどで顕著に効いてくる。一般の人はこうした調整を行わないから、インフレ期待 が高めになるのだというのである。金融市場参加者ならこうした調整にも対応できるかもしれない。物価連動債の利回りを見てみると、見事にマイナスのインフ レ率が予想されている。しかし、デフレ下では購入者が極めて限定的なので、市場の期待としては信用できないとも言われている。

このようにデフレ予想が定着しているかどうかの測定は難しいのだが、デフレが日本経済に定着していることを示す現象はいくつも挙げられよう。第1は、原 油価格上昇時の物価指数の動きである。CPIは上昇したが、GDPデフレーターは低下した。確かに、輸入はGDP計算におけるマイナス項目なので、その価 格上昇はデフレーターを低下させることになる。しかし、こんなことが起きているのは日本のみである。原油価格上昇が、国内製品価格に十分に転嫁されていな いし、賃金上昇にも結びついていないのである。企業はデフレに対応している。第2は、CPIとGDPデフレーターの変動性の大小関係である。CPIは固定 バスケットを用い、GDPデフレーターは可変バスケットを用いている。つまり、買い手が価格変化に応じて購入する商品を変更することを、前者は無視し後者 は考慮に入れている。従って、インフレの下では、CPIの方がGDPデフレーターよりも、物価変動率は高くなる。これが世界の常識である。しかし、デフレ の下にある日本では、GDPデフレーターの方がCPIよりも大きく下がる。家計もきちんとデフレに対応しているのである。

スウェーデンの中央銀行であるリクスバンクの副総裁となっているラース・スヴェンソン氏(元プリンストン大学教授)は、「デフレ下の金融政策運営は、イ ンフレ下での金融政策運営と逆様になる」と述べている。インフレの下ではインフレ・ファイターとしての信認を高めることが望ましいが、デフレの下ではその 信認を低下させることが望ましいのである。うまく信認を低下させられれば、円高も収まるかもしれない。デフレ下で採用すべき金融政策手段を決定する時に、 この逆様であることが「知的なチャレンジ」となると、彼は言う。同意する人も多いのではないだろうか。

[地主敏樹 マクロ経済分析プロジェクト委員 神戸大学大学院]日本

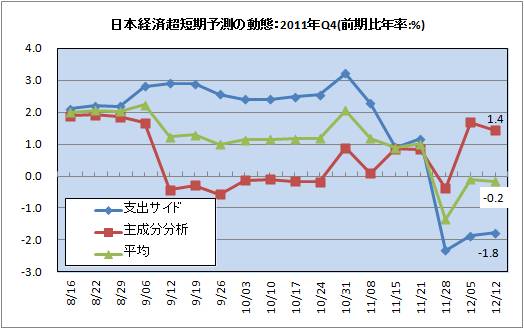

<基準年改定により2011年度成長率は1.0%ポイントを超える下方修正で-0.7%に>12月9日に発表されたGDP2次速報値によれば、7-9月期の実質GDP成長率は前期比年率+5.6%となり、1次速報値からは0.4%ポイントと小幅の下方修正にとどまった。

今回は5年毎の基準年改定(2000年→2005年)が行われ、新たな産業連関表と国勢調査の結果が反映された。グラフは旧系列と新系列による実質GDP 成長率パターンの比較である。基準年改定の結果、2011年の3四半期(1-3月期、4-6月期、7-9月期)が旧系列から下方修正された。特に、1-3 月期は3.9%ポイント(-2.7%→-6.6%)大幅に下方修正された。このことは新系列による2011年の成長率予測は、旧系列による予測より 0.5%ポイントを超える下方修正が行われる可能性を示唆している。12月12日の(支出サイドモデルによる)予測では、7-9月期GDP2次速報値と一部の11月と多くの10月の データが更新されている。この結果、10-12月期の実質GDP成長率は、内需は小幅拡大するが、純輸出は大幅縮小するため前期比-0.4%、同年率 -1.8%と予測する。日本経済は7-9月期の高成長から一時的な踊り場へと局面を移すことになろう。一方、2012年1-3月期の実質GDP成長率は、 純輸出が小幅ながら引き続き縮小するものの内需が大幅拡大するため、前期比+0.5%、同年率+1.8%と予測する。この結果、2011暦年の実質GDP 成長率は-1.0%、2011年度は-0.7%となろう。前述したように、基準年改定により2011年の3四半期の成長率が下方修正されたため、2011 暦年の成長率予測は先月の予測(-0.2%)より0.8%ポイント、2011年度は先月の予測(+0.5%)から1.2%ポイントそれぞれ下方修正され た。

10-12月期の国内需要を見れば、実質民間最終消費支出は前期比+0.4%へと減速する。実質民間住宅は同+0.7%増加、実質民間企業設備は同 -2.1%減少する。実質政府最終消費支出は同+0.5%、実質公的固定資本形成は同+3.3%となる。このため、国内需要の実質GDP成長率(前期比 -0.4%)に対する寄与度は+0.2%ポイントと小幅にとどまる。

一方、財貨・サービスの実質輸出は同-3.1%減少し、実質輸入は同+1.0%増加する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する寄与度は-0.7%ポイントと景気を大きく押し下げる。[稲田義久 APIR研究統括・マクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]

米国

<欧州債務危機の中、景気回復が加速する米経済>グラフに見るように、景気は10月初めから回復をしており、12月9日の超短期予測では10-12月期の実質GDP成長率(前期比年率)は4%を超えるま でになっている。バーナンキFRB議長が10月の始めに、”the economy is close to ‘faltering”と言い、異常なゼロ金利を2013年半ばまで維持する金融政策をとっていることは皮肉である。12月13日のFOMCミーティング では政策金利が据え置かれた。連銀エコノミスト達が景気回復の加速化を認めたものの、欧州債務危機を米経済への大きなダウンサイドリスクと捉え、従来の異 常なゼロ金利政策を正当化した。確かに、欧州債務危機は米経済へのダウンサイドリスクには違いないが、FRB自体が過剰に反応しせっかくの金融政策の正常 化への機会を見逃すことはない。今の欧州債務危機は1994年のメキシコ通貨危機、1997年のアジア通貨危機に比べて、その米経済への影響は小さいとい うエコノミストもいる。

米金融政策当局にとって大事なことは、欧州債務危機を非常に長期の問題と捉え、米景気へのダウンサイドリスクを過大に捉えず、現在の拡大している景気回復 の持続性を確保することである。すなわち、欧州経済の再構築が米経済にとって定常化した外的経済環境になるわけである。従って、FRBはいつまでも欧州債 務危機を米経済へのダウンサイドリスクと捉え、異常な低金利政策を正当化し、維持していくことはできない。12月13日のFOMC声明でFRBが欧州債務 危機によるダウンサイドリスクを認めながらも、景気拡大の持続性を維持する政策をとるような上手い市場とのコミュニケーションが期待される。4%の経済成 長が可能な中で、2013年半ばまでのゼロ金利政策は異常である。できるだけ早く、金融政策を正常に戻すことが景気変動に対応できる金融政策の自由度を増 すことであり、景気拡大の持続性に繋がる。

確かに、EU首脳会議が財政規律強化策を打ち出したが、債務危機解決への実効性のある対策とはいえない今の段階で、FRBが大きく金融政策を変更すること には無理があるだろう。にもかかわらず、12月13日のFOMC声明において、何らかの金融政策正常化への変更が期待される。[ 熊坂有三 ITエコノミー]

“

-

今月のエコノミスト・ビュー(2011年10月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

米国やEUの政治的な機能不全(Japanization)や政策失敗リスクの高まりに加え、連日の悪い経済ニュースでマーケットは混乱している。著名な 経済学者や多くのエコノミスト達は世界経済が不況に陥る可能性が急速に高まっており、リーマンショックのような大不況再来となる可能性もあるとコメントし ている。

特に米国とEUの不況入りの確率は高いとみられている。市場の不確実性が急速に高まり、これが金融機関、企業、消費者の態度を用心深くさせているからだ。 ただ景気の落ち込みは深くはないであろう。何故なら在庫が大幅に積み上がり資本設備の過剰感が急速に高まるとい状況ではないからだ。7-9月期については 米国やEU経済はマイナス成長を避けることができよう。今月の米国経済超短期予測が示すように緩やかな回復の可能性が高まっている。にもかかわらず、市場 の不確実性が急速に高まることから(各経済主体の用心深さが高まり)、数ヵ月後には米国、EU経済は不況入りすると予測されている。というのも、米国では 雇用の増加トレンドが大きく減速しており、この結果、消費者心理は過去30年で最も以上の低い水準にまで落ちている。これは民間消費にとっては強力な逆風 である。また足下(9月)のEUの製造業購買担当者景況指数(PMI)は50を割り込んでいる(不況を意味する)。このような経済ニュースは市場の不確実 性を高め、加えて、緊縮財政と欧州債務問題、エネルギー価格の高止まりが、米国とEUの金融機関、企業、家計の行動を押し並べて圧迫するからだ。

このような理由で米国とEU経済の不況入りの見方が高まっている。その確率をイメージ的に示せば、緩やかな景気回復の可能性が50%を下回り、不況入りの 確率が50%を上回っている状況といえよう。また不況入りの確率のうちリーマンショックのような厳しい不況の確率は高くはないものの徐々に高まってきてい るのが特徴といえよう。

一方良いニュースは、日本経済はサプライチェーンの復旧による輸出・生産の回復と今後の補正予算の効果で比較的高い成長が期待され、中国やその他アジア経済では減速するものの引き続き高成長が期待されることである。

世界経済の先行きは今しばらく混乱の時代となろう。今月の米国超短期予測コラムが述べているように、中央銀行は限られた政策手段の中、市場・消費者とのコミュニケーションを上手くすすめ、市場の用心深さを反転させ、景気回復を本格化させることが重要である。[稲田義久 KISER所長・マクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]

日本

<足下は急速な景気回復、先行きは厳しさを増す>10月3日発表の日銀9月短観によると、サプライチェーンの復旧による輸出・生産の回復と地デジ移行前の駆け込み需要により、企業の景況感は前回調 査から大きく改善した。最も注目される業況判断指数(DI)は、大企業製造業で+2となり、前回調査から11ポイント大幅改善した。また大企業非製造業 DIも前回から6ポイント改善し+1となった。一方、中小企業の業況判断DIは、製造業で-11と前回調査から10ポイント、非製造業では-19と前回か ら7ポイントそれぞれ改善した。経済活動水準はほぼ震災前に戻りつつあり、今回の落ち込みは東日本大震災による一時的な落ち込みであることを調査結果は示 唆している。ただ景気の先行きについては、これまでの復興事業は遅れており、超円高の定着、加えてグローバル経済の減速懸念が高まっていることから、企業 は比較的厳しい見方をしている。

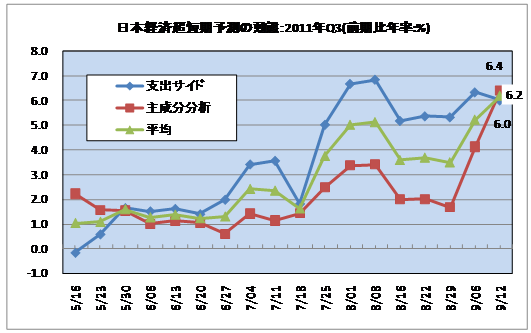

超短期予測の足下の見方は9月短観の見方と整合的である。今週の(支出サイドモデルによる)予測では、7-9月期の基礎データのうちほぼ8月までの分が更 新されている。その結果、7-9月期の実質GDP成長率を、内需は引き続き拡大し、純輸出も増加に転じるため前期比+1.4%、同年率+5.9%と予測す る。また10-12月期の実質GDP成長率を、内需は引き続き拡大するが純輸出は縮小するため、前期比+0.6%、同年率+2.5%と予測する。この結 果、2011暦年の実質GDP成長率は-0.4%となろう。ちなみに、市場コンセンサス(ESPフォーキャスト10月調査)は7-9月期同+5.33%、 10-12月期同+2.30%である。

実際、7-9月期の国内需要を見れば、実質民間最終消費支出は前期比+0.7%と比較的堅調である。実質民間住宅は同+8.2%、実質民間企業設備は 同+1.9%増加する。実質政府最終消費支出は同+0.6%、実質公的固定資本形成は同+3.2%となる。このため、国内需要の実質GDP成長率(前期 比+1.4%)に対する寄与度は+1.3%ポイントと内需の貢献が大きい。

一方、財貨・サービスの実質輸出は同+5.4%増加し、実質輸入は同+5.9%増加する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する寄与度はプラスに転じるものの+0.2%ポイントと小幅にとどまる。

一方、主成分分析モデルによれば、7-9月期の実質GDP成長率を前期比年率+5.8%と支出サイドモデル予測とほぼ同じ結果となっている。ただ 10-12月期については同-0.1%と支出サイドモデルより厳しい予測結果となっている。このよう、支出サイド、主成分分析、両モデルとも、先行きにつ いては景気の減速を予測している。先行きについては、第3次補正予算、超円高、グローバル経済の動向が重要で、予断を許さない状況となっている。[[稲田義久 KISER所長・マクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]]

米国

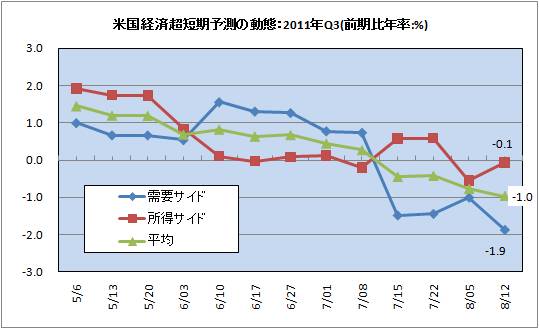

<緩慢な景気回復を示し始めた米国経済>グラフに見るように、景気は7月の半ばから8月の半ばまで急減速し、市場もリセッションを懸念しはじめた。今もって、かなりのエコノミストがダブル ディップ・リセッションを懸念している。しかし、超短期モデルでは支出サイドから予測した実質GDP成長率が7月半ばから8月半ばに底を打ち、その後上昇 トレンドを形成している。更に、所得サイドから予測した実質GDP成長率も約1ヵ月遅れで底を打ち、その後同じように上昇トレンドを形成し始めた。これは 超短期モデルによる典型的な景気回復の(予測)パターンである。

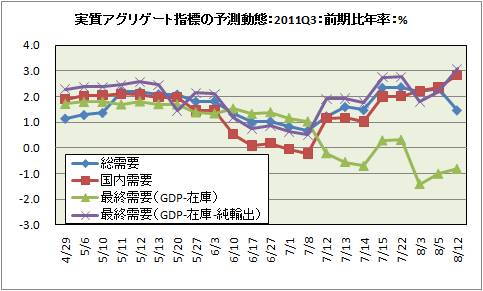

10月14日の超短期予測では、支出サイドからの7-9月期実質GDP成長率(前期比年率)が2.2%となったことから、10月27日に発表される同期の 実質GDP成長率(速報値)が2%を超える可能性もでてきた。実質総需要、国内需要、最終需要の予測も9月半ばから上昇トレンドを形成し、景気が底を打ち 回復し始めたことを示している。しかし、今週の超短期予測ではそれらの成長率は1.0%?2.0%の範囲にあり、極めて緩やかな景気回復と言える。すなわ ち、リセッション懸念は薄らぎ、景気はポジティブなモメンタムを示し始めたことを、超短期予測は示唆している。

このように景気が緩やかに回復し始めたものの、消費者心理は非常に弱い。10月14日に発表されたミシガン大学の消費者センチメントの期待指数は過去30 年以上の低い水準にまで落ちている。それゆえ、FRBはこの景気回復のモーメントをうまく捉え、市場と消費者にうまくコミュニケートし彼らの景気回復への 信頼を高めることが必要である。バーナンキFRB議長は10月4日の上下両院の合同経済委員会における「景気見通しと最近の金融政策」の証言において”景 気回復が”close to faltering”とコメントをして、景気回復に非常に悲観的な見方を示した。10月12日に公表されたFOMC議事録をみても、FRBはこれ以上景気 が悪くなった時の対策を議論している。今、FRBにとって大事なことは市場と消費者に景気回復への信頼感を高めるためのコミュニケーションをうまくとるこ とである。例えば、バーナンキ議長はすぐにも”close to faltering”の見方を打ち消し、“緩やかながらも景気は回復し始めた”と訂正することである。すぐに、ハロウィン、サンクスギビング、クリスマス とホリデーシーズンに入るのであるから、FRBはこれまでの景気への悲観的な見方から注意深い楽観的な見方に転じ、市場・消費者とのコミュニケーションを 上手くすすめ、ゆっくりと始まった景気回復を本格化させることである。[ [熊坂有三 ITエコノミー]]

“

-

今月のエコノミスト・ビュー(2011年9月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

<米国財政政策が制約される中でQE3への高まる期待>

米国発の経済ニュースが続いている。基本的には失業率が顕著に低下しない状態が続き、財政政策も金融政策も手詰まり感がある中、種々のニュースに市場が一喜一憂して、株価や為替レートが上下に変動しているのである。

国債発行額の上限引き上げの問題が、しばらくは焦点となった。これは何度も実施されてきたルーチンに近い手続きなのだが、共和党が下院多数派を握ってお り、オバマ政権を追い詰めてみせようとしたために大問題となった。「小さな政府」志向が極度に強い茶会グループが無視できない勢力となり、共和党中枢部が 容易に妥協できなかったという事情もあった。オバマ政権は譲歩するしかなく、中期的に財政支出を大幅削減することを約束した。

この騒動から、クリントン政権が第一期の中間選挙に負けた後、ギングリッチの率いた下院共和党と鋭く対立した時期が想起させられた。雇用なき回復が続い ていたし、クリントンは大統領就任直後の諸立法に失敗を重ねていた。ギングリッチは「アメリカとの契約」を提示して、議会主導で政策を推進しようとしたの である。この対立の中、予算が不足し連邦政府の部分閉鎖が実施された。ビザ審査や統計作成などの担当者は出勤を止められた。しかし、共和党の強硬路線はむ しろ国民の批判を招き、クリントンは再選されることとなった。オバマはこの再現を狙っているだろう。

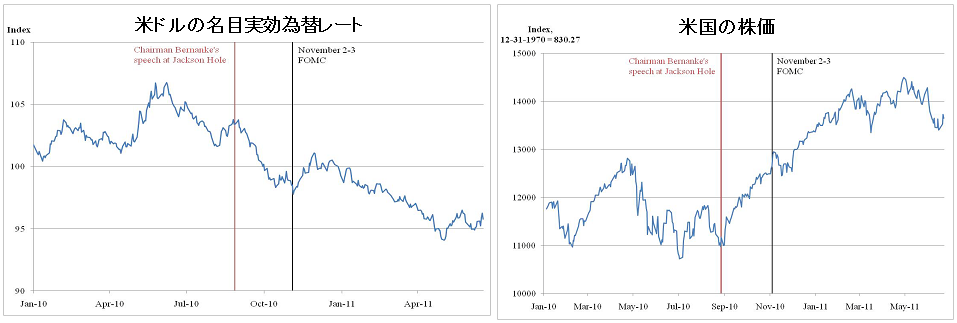

財政政策が制約されたので、金融政策に注目が集まった。昨年秋に始まった量的緩和政策(QE2)が予定通りに終了していたので、その次(QE3)が期待 されたのである。QE2を予告したのと同じ、夏のジャクソンホール会議でのバーナンキFRB議長講演に、注目は集まった。QE3の予告はなかったが、まだ 緩和策はあることを訴え、9月の金融政策決定会合(FOMC)を2日間に延長して、政策を検討すると約束した。金融市場はこれでも好感して反応した。

ただし、ゼロ金利に直面した後の金融政策の有効性については、疑問が投げかけられている。日本では、ゼロ金利継続のコミットメントを行い量的緩和も実施 したが、長期金利は低下し金融システム安定に貢献したものの、マクロ経済への効果は限定的だという見方が大勢なのである。株価を高めて、マクロ経済にもプ ラス効果があったという少数意見もある。

米国のQE2に対しても評価は割れている。ジャクソンホール講演から政策実施までの間、株価は上昇しドルは減価した。顕著な緩和効果であった。しかし、政 策実施後に大した効果はみられていない。ましてや、失業率はほとんど低下しなかった。そこで、FRBはゼロ金利を来年半ばまで継続するというコミットメン トを8月のFOMCで導入することとした。

そして、市場は次(QE3)を求めているのである。オバマも、きつい制約の下だが、雇用対策を打ち出した。財政政策にそれなりの即効性は期待されるが、バ ランスシート調整が続く中では拡張策の継続が必要となるので、赤字問題が再燃する可能性が高い。金融緩和については、昨年のようなデフレ懸念は沈静化して おり、むしろインフレ懸念が高まりつつあるので、QE3導入にはためらいがある。しかし、中期的なインフレ期待が2%近い水準に維持されている間に思い きった緩和策を実施することが、米国経済の停滞からの脱出に有効なのではないだろうか。日本とは異なり人口の伸びもプラスであって、マクロ経済の自然成長 にも期待できるので、量的緩和の有効性も異なるであろう。[地主敏樹 マクロ経済分析プロジェクト委員 神戸大学大学院]

日本

<7-9月期5%を上回るプラス成長だが、先行き世界経済の減速がリスク要因>9月9日発表のGDP2次速報値(QE)によれば、4-6月期の実質GDP成長率は前期比-0.5%、同年率-2.1%となり、1次速報値(前期比 -0.3%、同年率-1.3%)から0.8%ポイントの下方修正となった。修正幅は想定の範囲内であり、現時点で先行きの見通しに大きな変化はない。

実質GDP成長率下方修正の主要因は、民間企業設備、民間企業在庫品増減である。民間企業設備は1次速報値の前期比+0.2%から同-0.9%へと下方修 正された。2次速報値推計の基礎データである法人企業統計調査の低調な結果を反映したものである(全産業ベースの企業設備投資は前期比-6.6%と3期連 続のマイナス)。また法人企業統計調査の結果により民間企業在庫品増減も、1次速報値の前期比+0.3%ポイントの寄与度から2次速報値では同+0.1% ポイントに下方修正された。両者で実質GDP成長率の下方修正幅(前期比で-0.2%ポイント)のうち0.3%ポイントを説明している。

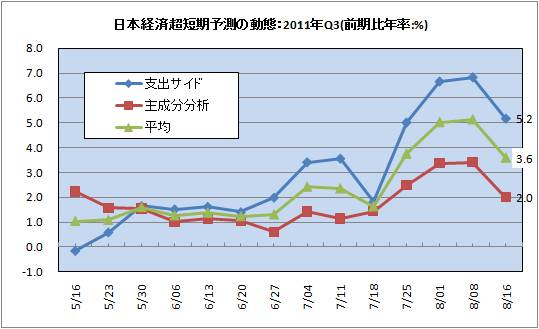

今週の予測では、7月の多くの月次データが更新され、また4-6月期GDP2次速報値が追加された。この結果、支出サイドモデルは、7-9月期の実質 GDP成長率を、内需は引き続き拡大し、純輸出も増加に転じるため前期比+1.5%、同年率+6.0%と予測する。一方、10-12月期の実質GDP成長 率を、内需は引き続き拡大するが純輸出は横ばいとなるため、前期比+0.7%、同年率+2.9%と予測する。年後半堅調な回復に転じるが前半のマイナス成 長の結果、2011暦年の実質GDP成長率は-0.3%となろう。ただ先行き世界経済の減速が気になるところである。

7-9月期の国内需要を見れば、実質民間最終消費支出は前期比+0.7%となる。実質民間住宅は同+7.0%、実質民間企業設備は同+1.6%増加する。 実質政府最終消費支出は同+0.7%、実質公的固定資本形成は同+6.2%となる。このため、国内需要の実質GDP成長率(前期比+1.5%)に対する寄 与度は+1.1%ポイントとなる。

財貨・サービスの実質輸出は同+5.7%増加し、実質輸入は同+4.8%増加する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する寄与度は+0.4%ポイントとなる。

主成分分析モデルは、7-9月期の実質GDP成長率を前期比年率+6.4%と予測している。また10-12月期を同-0.4%とみている。この結果、支出 サイド・主成分分析モデルの実質GDP平均成長率(前期比年率)は、7-9月期が+6.2%、10-12月期が+1.2%となる。図からわかるように両モ デルによる7-9月期の予測は収束しており高い成長率が期待できるが、先行きは減速のリスクが高まっている。[[稲田義久 KISER所長・マクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]]

米国

<長すぎる低金利政策の末に陥ったFRBの金融政策不足>9月8日のバーナンキFRB議長のミネアポリスでの講演、同夜のオバマ大統領の雇用創出プログラムにも市場は反応せず、景気回復への悲観的な見方を強めて いる。そのために、FRBは9月20-21日のFOMCミーティングにおいて何らかの景気刺激策を求められている。しかし、長期にわたって異常なゼロ金利 政策を続け、バランスシートを拡大してきたFRBにとって有効な景気回復策はあまりない。

考えられるのは、第一にQE3、第二にオペレーションツイスト、第三に法定準備預金への金利の削減である。しかし、QE2が有効に働いていれば、QE3は 不必要なはずである。オペレーションツイストに関してはすでに、セントルイス連銀のジェームス・バラード総裁がその有効性を否定している。まして、金融政 策で金利スプレッドを操作すれば、通常金利スプレッドを通して送る経済・金融状況の市場へのメッセージを歪めることになる。また0.25%の法定準備預金 への金利を下げたところで、どの程度金融機関が貸し出しを増やし、景気が刺激されるかも不確実である。すなわち、すでに長期金利は十分に低い。フィラデル フィア連銀のチャールズ・プロッサー総裁が「雇用創出にもはや金融政策は多くをできない」と言っているのは正しいだろう。FRBは2009年7-9月期以 降の景気回復の中で、出口戦略を一度もとらずにバランスシートを拡大してきた。その末に陥ったのはFRBの政策不足である。これは、Benjamin M. Friedman教授の“The Moral Consequences of Economic Growth”に例えれば、“The Moral Consequences of Monetary Policy”ともいえる。

9月20-21日のFOMCミーティングで、FRBが単なるアナウンスメント効果のみだけの政策を発表し、それが実体経済を刺激するのに有効的でないことを市場が見抜けば、FRBは金融政策を実行するにあたって最も重要な市場からの信頼性を失うことになる。

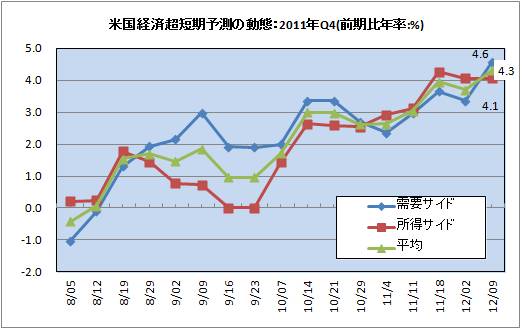

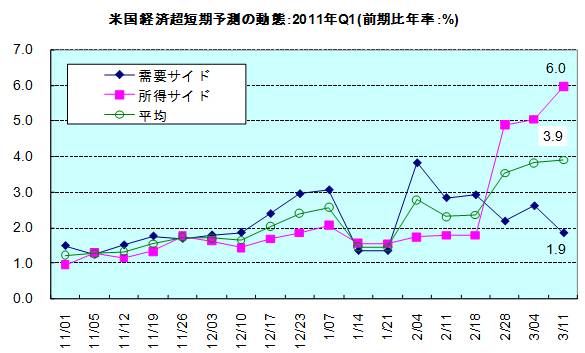

今週の超短期予測によれば、7月の輸出が前月比で3.6%と大幅に伸びたことから、需要サイドからの実質GDP成長率予測(2011年7-9月期)は 2.25%にまで大幅に上方修正された。8月の輸出入価格、生産者・消費者物価指数、小売販売を更新すれば、グラフにみる支出・所得サイドからのGDP ギャップが小さくなるだろう。両サイドからの実質GDP成長率が0.7%にまで回復し、少なくとも7?9月期のマイナス成長は避けられるであろう。しか し、超短期予測によれば、その他の実質アグリゲート指標(総需要、国内需要、最終需要)の伸び率は前期比年率0.0%?1.5%となっており、米経済回復 が脆弱なことは確かである。[ [熊坂有三 ITエコノミー]]

“

-

今月のエコノミスト・ビュー(2011年8月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

<国債の格付けを考える>

8月5日、米国格付け会社のスタンダード&プアーズ社(以下S&Pと略す。また本文中で示される格付けは、全てS&Pによる格付けであ る)が、米国債の格付けを最上位の「AAA」から「AA+」に一段階引き下げた。これは史上初のことであり、金融市場は混乱している。米国は世界一の大国 であり、米ドルは世界経済の基軸通貨である。今その米ドルの信認が大きく揺らいでいる。「世界一安全な金融資産」と考えられてきた米国債の格下げが世界経 済に与える影響は小さくない。格付けは信用リスクを示す一指標に過ぎないが、マーケットが判断材料にする以上無視することはできない。

格付けにおいて最も評価を下げているのはギリシャ国債である。2011年に入ってから既に計4度、「BB+」から「CC」にまで、8段階も引き下げられている(以下、格付けはいずれも自国通貨建て長期国債、7月31日現在)。日本国債の格付けは、現在、最上位から4番目のランクの「AA-」である。かつては日本国債も「AAA」であったが、2001年2月から2002年4月 にかけて3回にわたり格下げされ「AA-」となった。その後、小泉政権の下で行われた財政再建が評価され、2007年4月に「AA」に格上げされたが、今 年2011年1月に再び「AA-」に格下げとなっている。また4月には東日本大震災による財政負担増が懸念され、アウトルックが「安定的」から「ネガティ ブ」に変更された。

国債は無担保であるが、事実上、家計や企業の担税力を担保に発行されている。すなわち国がデフォルトの危機に瀕した場合には、企業に対して増税してファイナンスするという手段がある。このため、国債の格付けは原則として国内事業会社の社債格付けの天井になる。

国内の社債の格付けに目を転じると、大震災の補償が巨額になることを受けて東京電力の格付けが大幅に下げられている。また東電以外の電力会社の格付けも原 発の稼働率低下による業績悪化から低下傾向にある。債券の格付けは国や企業の信用リスクのみを見ており、成長力や社会的評価などは見ない。例えばソフトバ ンクの社債の格付け(BBB-)よりもNTTドコモの社債の格付け(AA)の方がはるかに高い。さて、日本国債の格付けは、政府債務残高対GDP比率からすると、むしろ高い格付けで踏みとどまっているようにも思える。2011年の日本の同指標は 212.7%にも達し、OECD加盟国中最悪である(数値はOECD Economic Outlook 2011による)。前述のギリシャの同指標は、157.1%と日本よりも低い。これは、日本国債が、潤沢な国内貯蓄によってファイナンスされていることが 大きな安定要因となっているためである。また、消費税率が低く増税の余地がある、と見られているとも考えられる。IMFは日本に対して、財政再建のため消 費税率を15%にまで引き上げることを要請している。

国債が格付けされることは国民経済全体としての担税力の評価に加え、国の財政運営力も格付けされることを意味する。国が財政再建の道筋を明確に示すことが国債格付けの改善にもつながり、国内企業の信用力の天井を高めることになろう。[高林喜久生 マクロ経済分析プロジェクト主査 関西学院大学]

日本

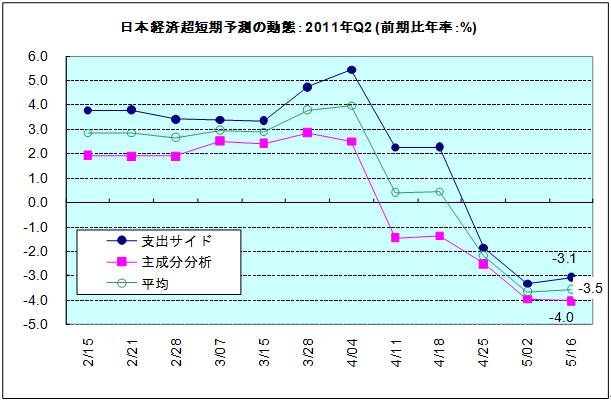

<7-9月期経済は内需と純輸出が拡大し5%を上回るプラス成長>8月15日発表のGDP1次速報値によれば、4-6月期の実質GDP成長率は前期比年率-1.3%となった。3期連続のマイナスであるが、市場コンセンサ ス(ESPフォーキャスト8月調査:前期比年率-2.80%)を上回る結果となった。最終週における超短期モデル(支出サイドモデルと主成分分析モデル) の平均成長率予測は同-2.5%と市場コンセンサスに近かった。うち、支出サイドモデル予測は同-1.0%、一方、主成分分析モデル予測は同-4.0%と なった。われわれが重視している支出サイドモデルの予測値はほぼ実績と同じ結果となった。

グラフ(予測動態)からわかるように、震災の影響が色濃い4月データが更新された6月初旬の超短期予測は、4-6月期の実質GDP成長率を前期比年率 -6%台と予測していた。しかし、5月のデータが更新された6月下旬から7月初旬にかけて、予測は-4%台に上方修正された。以降、超短期予測は明瞭な アップトレンドを示し、6月データが出そろう8月初旬にはマイナス幅は大きく縮小した。四半期ベースでは3期連続のマイナスだが、月次ベースでみれば 3?4月の大幅な落ち込みは、5月以降に明瞭に持ち直しに転じている。このことから、日本経済は5月に震災の落ち込みから反転したといえよう。

4-6月期のGDP1次速報値を反映した今週の超短期予測(支出サイドモデル)は、7-9月期の実質GDP成長率を、内需は引き続き拡大し、純輸出も増加に転じるため前期比+1.3%、同年率+5.2%と予測する。また10-12月期の実質GDP成長率を、内需の拡大幅は縮小するが純輸出は引き続き拡大するため、前期比+0.5%、同年率+2.1%と予測する。この結果、2011暦年の実質GDP成長率は-0.3%となろう。

7-9月期の国内需要を見れば、実質民間最終消費支出は前期比+0.1%となる。実質民間住宅は同+0.2%、実質民間企業設備は同+3.7%増加する。 実質政府最終消費支出は同+0.7%、実質公的固定資本形成は同+5.5%となる。このため、国内需要の実質GDP成長率(前期比+1.3%)に対する寄 与度は+0.9%ポイントとなる。

財貨・サービスの実質輸出は同+6.5%増加し、実質輸入は同+5.6%増加する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する貢献度は+0.4%ポイントとなる。

このように、日本経済は年後半にかけて内需の拡大、純輸出のプラス反転により、景気回復のモメンタムは非常に強いといえよう。10兆円程度と想定される3次補正予算の今後の効果にも期待が持てる。これに対して、ダウンサイドリスクは、世界経済のスローダウンによる輸出の減速、電力供給制約を回避(原発停止分を火力発電で代替する)するための燃料輸入の追加的増加が懸念される。追加的な燃料輸入は年3兆円を上回ると予測(第88回景気分析と予測を参照)されており、今後、純輸出の減速・反転が要注意である。[[稲田義久 KISER所長・マクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]]

米国

<米経済のリセッションリスクは政策当局にある>グラフ(米国経済超短期予測の動態)からわかるように、超短期予測は7-9月期における景気のスローダウンを予測し、FRBによる今年前半の景気の一時的 なスローダウンという見方を楽観的とみていた。実際に、8月9日のFOMC声明で今の景気のスローダウンが連銀の当初予想していた経済成長率よりもかなり 低いことを認めた。今度は逆に2013年中頃までのスローな経済動向を予想し、今までの異常な低金利をこの先約2年も継続することをこのFOMC声明で言 及している。経済というのは、常にジグザグに動きながら、一定のトレンドを形成していく。すでに、数回あった出口戦略の機会を見逃してきた上に、今度はこ の先2年間の金融政策の自由度を狭めてしまった。同グラフに見るように、7-9月期の景気は確かにスローダウンしてきたが、7月の中頃から上昇トレンドに 転換している。現時点の実質GDP伸び率は需要・所得両サイドの平均実質GDP成長率伸び率は前期比年率‐1.0%程度であるが、その他の実質アグリゲー ト指標(総需要、国内需要、国内購入者への最終需要)はGDPと同じように、7月半ばから上昇トレンドに転換し、今の時点ではそれらの指標は 1.5%?3.0%の伸び率になっている(グラフ「実質アグリテート指標の予測動態」参照)。

8月2日の米債務上限引き上げ法案が成立した後、米経済への楽観的な見方が生じるはずであった。しかし、民主・共和党のリーダーシップの欠如から、政治家 はほとんど恒例とも言える債務上限引き上げ法案を来年の選挙目的に利用した。このことから、米国債のデフォルト懸念が声高に強調されるようになり、米経済 があたかもギリシャ経済、イタリア経済と同様と市場は捉えるようになった。今回の債務上限引き上げ法案に対する政治家のリーダーシップの欠如は、今後の財 政政策からの景気刺激策を非常に難しいものとしてしまった。

現状、実質GDPでみた米国の経済成長率は低いが、自律的な回復基調にある。しかし、リセッションへのリスクは財政・金融当局の政策に対する自由度の喪失 である。更に、最近では著名なエコノミストがやたらにダブルディップリセッションを懸念する傾向にある。正直言って、この1,2年の彼らのダブルディップ リセッション懸念は外れているが、彼らの市場に与える心理的な影響は大きい。エコノミストの仕事はリセッションを予測することではなく、リセッションを回 避する方向へ導くことにあるのだが、何故か悲観的なコメントをするエコノミストが多くなった。一つには、リセッション予測が外れても、あまり責められるこ とはないからだろう。[ [熊坂有三 ITエコノミー]]

“

-

今月のトピックス(2011年5月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

今月のトピックスでも引き続き東日本大震災の問題を取り扱いたい。

気になるコラムがあった。日経新聞5月9日付の『景気指標』の「復興論議は現地直視から」である。コラムのヘッドラインが示すように、適切な震災に対する 政策は正しい現実認識から始まる。すなわち、「復興計画、復興財源の議論に参加するすべての関係者にはまず被災地を歩いて現実を自分の目で認識することを 勧めたい」としていることである。阪神・淡路大震災と比較して今回の震災は被害が広域に及ぶという点で大きく異なる。また被災県ごとに被害の内容が大きく 異なり、本当に必要な復興計画は地域ごとに多様なものになるのである。関西社会経済研究所ではまずはマクロ的な被害分析から始め、復旧・復興に向けての提 言を取り扱う予定であるが、上記コラムの指摘は我々にとっては喉に刺さるとげのようなものである。

このことは気になっていたがチャンスが巡ってきた。地震発生2ヵ月後の5月12日に関経連『震災復興対策特別委員会』(安藤圭一委員長)の東北ヒアリング 調査に参加させていただいたことである。宮城県を中心に一日で4箇所のヒアリングを行うことができた。強行軍ではあったが成果の多い調査であった。調査先 は、(1)物流、(2)製造業、(3)建設業、(4)政策金融と現状での復旧・復興状況を知る上でバランスのとれたものである。以下ヒアリングの結果を簡 単にコメントする。【物流】

サプライチェーンの混乱については、自動車と電子機器について影響の大きさを伝える向きが多いが、食料などの流通保管のチェーンも大きな被害を受けてい る。最初の調査先は鴻池運輸仙台食品流通センターである。同センターは本震と4月7日の最大余震で事務所が使用不能となり、現在仮事務所使用中である。倉 庫は建物に大きな被害はなかったものの、中のラック、商品に被害がでている。特に、冷蔵設備の被災は商品に微妙な影響を与える。4月20日から通常業務を 再開したが、震災直後、道路は普通車でも通りにくい状態が10日間くらい続き、また停電が1週間続いたとのことであった。

福島県の相馬、岩手県の三陸沿岸などではまだ配送がストップしている。それ以外は通常通りに回復している。仙台では主要量販店の食品納入センターが多いエ リアが被害を受けた。7割くらい受入れ体制はできたものの、消費の落ち込みもあり、現在荷物量は震災前の4?5割程度の回復にとどまっている。【製造業】

第二の訪問先は段ボール製造のレンゴー仙台工場パッケージングディビジョンである。工場は仙台湾沿岸に位置しており地震発生1時間後に津波が襲った。津波 は社屋を抜けてあらゆるものを流したため工場は壊滅的で再開不能の状況にある。近隣には大企業の工場や配送設備が多くありダメージの大きい典型的な被災地 域である。ただ印象的であったのは、リーダーの判断の早さであった。レンゴーの工場移転については社長が従業員の意見も聞いて即断されたようである。内陸 部の工業団地に土地を即座に手当てし、結果的には雇用が現地で確保されることとなった。これは稀有な復興の一例である。

宮城県の復興については、宮城県と沿岸部の基礎自治体とで建築規制などの問題で意見がなかなか一致しないようである。理想と現実のはざまで、企業を現地に 残すことに苦慮している。湾岸地区以外にある8割の企業は年内再建と言っているが、湾岸地区の2割はまだ行方不明者がいて、再建の手前の状況である。

各社の段ボール需要をみると、復興は予想より早いが、マーケットではバラツキがある。宮城県は商業や水産業が多い。商業ではすでに荷動きの動きが見られるが、魚市場の復旧はまだ塩釜のみである。【建設業】

宮城県の沿岸部の惨状を見て内陸部に移動すると、震災についてはかなり異なる印象を受ける。第三の訪問先は仙台市内の竹中工務店東北支店である。

今回は震災の特徴は地震そのものの被害よりも、津波による広範囲の影響が大きいことである。阪神・淡路大震災以降、地震への備えはしっかりしていたが、津 波に対しては十分でなかったようである。また、当時と異なるところは、景気回復につれ建築資材価格が上げ基調のところに今回の地震が起こっており、深刻な 状況ではないものの資材価格の高騰を懸念しているとのことであった。

復興をどういう方向に持っていくべきかについて意見交換をした。建築制限を6ヵ月としているが、被災市町村には職員も被災し、限られた期間内で復興の明確 な方向付けはなかなか厳しいとの印象を受けた。住居を高台に移せというのは現実性に乏しい、高さ5?6メートルの防波堤とRC防災拠点を組み合わせるべき との意見も聞かれた。堅牢な建物を免震でつくるということが重要で、1000年に一度のため住居を移すより、避難して被害をミニマム化することが重要との 指摘もなされた。

建設業のサプライチェーンに問題はあるかについて聞いてみた。建設産業は、本来はエリアごとに分散した地場産業的なものだが、エレベーターなどはある部品 がないため復旧できない。エレベーターを設置できないことから、新築のビルにテナントが入れないという影響も表れているとのことであった。

広域連合の促進について質問したが、震災後連携を強める動きは出てきているがまだまだの印象を受けた。ただ観光については、夏祭りで東北はすでに連携はし ている。また復興院のような機能を仙台におくべきではとの質問に対しては、政府には現地でもっと現場を見てほしいとの意見があった。【政策金融】

最後の訪問先は、日本政策金融公庫仙台支店である。大企業のみならず是非とも中小企業や農林水産業の状況を聞きたかったためである。

東京商工リサーチによれば、石巻、気仙沼の7割の企業が被害を受けており、鳴子、作並、秋保温泉では風評被害が出ており、震災以後予約が全部キャンセルになり先行きに不安を持っている。GWに客足は一時回復したが、その後また減少している。

同公庫によれば、管轄地域企業からの相談の3割が返済の相談、7割が融資の相談である。福島県のみが返済相談と融資相談の割合が半々となっており、同県で は原発の問題があり復旧・復興の遅れが目立つ。ちなみに、震災後の融資申込金額は平時の年間申込金額と同規模になっている。

沿岸部は企業の集積地で、同行の取引先の4割が被災した。経営者の再建への意志は高いものの、生産の大幅縮小を余儀なくされている。この結果いわゆる二重 債務問題が生じている。これに対して、国民生活事業については、ニューローンとリスケジューリングを並行してできるだけ対応しているが、それは今後の見通 しあるものが基本となる。

農林漁業者のマインドが変わって復興への意欲が出てきている。農業はすでに6次産業化の動きがある。企業参入、大規模化、農地が使えるまで植物工場を使う 動きもある。漁業はまだだが、それでも協同化など、かってない動きがある。6次産業化すると、資金管理、マーケティング等の必要が出てくるので、結局、復 興は人の問題(human capital)だということに尽きる。

漁業者の復活と水産加工業等の復活は車の両輪である。協同化して頑張ろうという動きがある。そのために冷蔵庫や作業場の共同化、大企業と中小企業の連携、 スーパーでの地産地消フェアなど、創意工夫がみられる。ただ、株式会社化は漁業権、農地法等で身動きが取れない状況でありブレイクスルーが難しい。株式会 社化より今ある三セク、農業公社を活用すべきとの意見も聞かれた。

以上、今回の宮城県を中心とした被災地調査では、はからずも冒頭紹介したコラムの忠告を確認するものとなった。たしかに、被害状況は多様であり、復興計画も多様でなければならない。重要なのは人の問題(human capital)であるとの印象が強かった。(稲田義久)日本

<4-6月期には最悪期を脱するがマイナス成長>19日発表のGDP1次速報値によれば、1-3月期の実質GDP成長率は前期比-0.9%、同年率-3.7%となり、2期連続のマイナスとなった。

実質GDP成長率は市場コンセンサス(ESPフォーキャスト5月調査:前期比年率-1.53%)を下回った。一方、最終週における超短期モデル(支出サイ ド)予測は同-0.1%となった。予測動態をみると、1-2月期の基礎統計(生産、小売、貿易等)は好調であったため、超短期予測は3月の後半(1-2月 期データが利用可能となる)では同5%を超える成長を予測していた。しかし、3月データ(震災の影響が出る)が入手可能となる4月半ば以降、明瞭なダウン トレンドを示し、1-3月期のデータが出尽くす5月には明瞭にマイナスの領域に入った。3月11日の東日本大震災のインパクトがいかに大きかったか容易に 想像がつく。

5月20日の予測では、1-3月期GDP1次速報値と4月の一部のデータが更新された。その結果、支出サイドモデルは、4-6月期の実質GDP成長率を、内需は停滞し純輸出は大幅に縮小するため前期比-0.8%、同年率-3.1%と予測する。また7-9月期の実質GDP成長率を、内需は反転するが純輸出が引き続き縮小するため、前期比+0.1%、同年率+0.6%と予測する。日本経済は4-6月期に最悪期を脱し、7-9月期にプラス反転するであろう。

4-6月期の国内需要を見れば、民間需要では、実質民間最終消費支出は前期比-0.4%となる。実質民間住宅は同-4.7%減少し、実質民間企業設備も同 -1.9%減少する。一方、公的需要では、実質政府最終消費支出は同+0.8%、実質公的固定資本形成は同+5.1%となる。このため、国内需要の実質 GDP成長率(前期比-0.8%)に対する寄与度は0.0%ポイントとなる。

問題は純輸出である。ライフラインや生産ラインの復旧で最悪期を脱するが、依然として供給制約のため、財貨・サービスの実質輸出は同-4.5%減少する。 一方、実質輸入は同+0.4%増加する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する寄与度は-0.8%ポイントと大きな成長制約となる。

主成分分析モデルは、4-6月期の実質GDP成長率を前期比年率-3.0%と予測している。また7-9月期を同+1.6%とみている。この結果、支出サイ ド・主成分分析モデルの実質GDP平均成長率(前期比年率)は、4-6月期が-3.1%、7-9月期が+1.1%となる。[[稲田義久 KISERマクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]]

米国

<二つの懸念?景気スローダウンとインフレ?>2011年1-3月期の実質GDP成長率(前期比年率、速報値)は、超短期モデルの支出サイドからの最終予測値の1.7%とほとんど同じ1.8%となった。

この1.8%の経済成長率に対して、市場は”disappointed(失望的)”、政策当局は”sluggish(のろのろした)”成長率と解釈し、ほとんどの連銀エコノミストは異常な超金融緩和政策の出口戦略を実行することを考えていない。

一方、1-3月期のヘッドラインインフレーション(個人消費支出デフレータ:前期比年率)は3.8%とインフレを懸念すべき上昇率になっている。もちろ ん、連銀はコアインフレ(コアCPI)をまだ2%以下に安定しており、コモディティー価格の高騰などの影響をうけるヘッドラインインフレの上昇は一時的と の見方をする。しかし、生活者にとって重要なのは食料・ガソリンを購入しなければならないヘッドラインインフレーションである。

すなわち、今後の米景気を判断する上で大事なことは、(1)1-3月期における景気のスローダウンが”ソフトパッチ(一時的な景気のスローダウン)”だっ たのか、そして(2)ヘッドラインインフレーションは連銀の言うように一時的なものであり、将来の期待インフレは安定しているかにある。

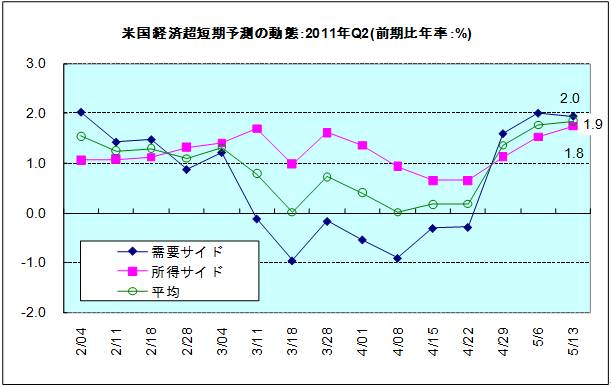

グラフから米景気のスローダウンは4月半ばに底入れし、その後再び拡大に向かっていることが分かる。5月13日時点における実質GDP成長率は2%にまで 回復している。経済動向を実質総需要、実質国内需要、実質国内最終需要でみても、景気は4月半ばから拡大に転じ、それらの成長率は2.8%?3.4%にま でなっている。すなわち、1-3月期の景気のスローダウンがソフトパッチであった可能性が高い。一方、超短期予測モデルによるヘッドラインインフレーション(4-6月期)は上昇トレンドにあり、3.8%と予測している。一方、コアインフレも2%に達するとの予測で、連銀のインフレ許容範囲の上限に達している。

最近、ミネアポリス連銀のNarayana Kocherlakota総裁は年末までに50ベーシスポイントの政策金利引き上げの可能性を示唆した。もちろん、今の連銀エコノミストにとっては想定外 の話しである。しかし、超短期予測を見る限り、Kocherlakota総裁の言うことはありえないことではない。ミシガン大学の消費者センチメント調査 に見るように、期待インフレ率は4.5%程度にまで上昇している。更に、出口戦略は政策金利を引き上げるというよりも、そもそも異常な金融政策を正常に戻 すということである。[[熊坂有三 ITエコノミー]]

“

-

今月のトピックス(2011年4月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

【被害推計について】

3月11日に東日本を襲った大震災被害の本格的な評価にはまだまだ不確実性が伴う。過去の経験によれば、大きな天災が発生した後、1-2四半期は経済にマ イナスの効果が出てくるが、復興が始まれば成長率は加速し、むしろプラスの効果をもたらす。これが過去の経験が教える平均的なパターンである。しかし、今 回のケースとは過去とは異なる側面が多々ある。マグニチュード9を超える大地震のみならず、大津波が東日本を襲い、その影響で原子力発電所が破損し、大幅 な電力供給不足を引き起こしたことだ。いわば複合的な天災(triple disaster)といえよう。

関西社会経済研究所では、被害推計を含めこれら一連の震災被害のマクロ経済的影響を順次評価していく予定であるが、まず東日本大震災被害の直接被害と間接 被害にわけて一次的な評価を行った。前月のトピックスでは間接的な被害推計の概要を報告したが、その後直接的な被害をも推計した。

改めて推計結果を要約すると以下のようになる。(1)ストック(住宅、社会インフラ、企業設備、自動車・船舶、流通在庫)に対する直接被害額は17.78 兆円となる。また(2)GDPに対する間接被害額は6.02兆円(GDP比1.2%)となる。関西GRPは2,698億円(関西GRPの0.3%)の損失 となる。震災の影響が半年としても日本経済(GDP)に与える影響は、0.6%?0.8%程度と推計できる。ただし現時点では、原子力発電の被害の収束に 明確な見通しが得られないため、過去の経験が役に立たない。経済の回復パターンは後ずれする可能性が高い。

今後、被害の出方のポイントは、(1)電力供給削減による生産の減少がいつまで続くかである。それと、(2)原子力発電の安全管理の信頼喪失に伴う消費者 センチメントの低下が民間消費を大幅に長期にわたって減少させる可能性である。これは国内に限らない。風評被害ともいえる海外消費者の訪日旅行忌避や日本 製品輸入に対する過剰な反応がいつ終息するかは現時点では見極めづらい。また(3)生産の減少と風評被害は輸出に大きく影響する。【復旧・復興の考え方は如何にあるべきか】

復興のビジョンについて菅総理は、自らの諮問機関である復興構想会議の五百旗頭議長に対して「元に戻す復旧ではなく、改めて作り出す創造的な復興策」を要求した。

復興に際しての基本理念は、(1)震災以前から人口減と産業の衰退に直面していた東北地方の単なる復旧ではなく新たな再生を目指すべきと思われる。そのた めにも、東北地方の復興ビジョンをまず明確にすべきである。今回の震災が第3次石油危機の性格を持つことから、エネルギー供給の安定化のみならず企業の弾 力的な生産編成を目指すべきであろう。(2)その際、東北地方の再生構想は東北の人びとに委ねるべきであるが、阪神淡路大震災では十分な実現を見なかった 分権型復興モデルを目指すべきである。(3)また分権型・広域型復興を実現するための先行モデルにすべきと思われる。今回の復旧に当たっては関西広域連合 が非常に有効な機能を果たしていることに注目すべきである。(4)そのためにも、関東大震災後に時限で設けられた復興院のようなものが必要であるが、歴史 的にうまく機能しなかった反省から総合行政機関とする必要があり、国のたて割型地域再生を復興に持ち込むことは避けるべきであろう。最後に、復旧・復興に 向けての基本的な考え方として、阪神淡路大震災の復興の過程で実現されなかった教訓を今回は活かされなければならないことを最も強調したい。日本

<1-3月期の日本経済は震災の影響もあるがプラス成長を維持>徐々に3月のハードデータ(景気ウォッチャー調査、消費動向調査、貿易統計)が発表されている。今週の予測では、3月の貿易統計が更新された。この結果、 支出サイドモデルは、1-3月期の実質GDP成長率を、内需は停滞し外需が小幅反転拡大にとどまるため前期比+0.3%、同年率+1.4%と予測してい る。前月の予測(+5.1%)から大幅に下方修正されており、このことは、1-2月期の経済が非常に強かったことを意味している。

また4-6月期の実質GDP成長率を、内需及び純輸出がともに縮小するため、前期比-0.5%、同年率-1.9%と予測している。今回はじめてマイナス成長に転じている。

超短期モデルではGDP項目を説明する月次データを時系列モデルで予測している。その予測月次データを四半期変換し、過去のGDP項目との関係を推計した ブリッジ方程式に代入することにより、先行き予測を行っている。時系列モデルの予測パフォーマンスは非常に優れているが、地震のような出来事は予測できな い。そこで3月データについては、消費総合指数と鉱工業生産指数についてのみ、以下のような方法で仮置きした。消費総合指数については、阪神淡路大震災の 起こった1995年1月の下落率を2011年3月の下落率とした。また鉱工業生産指数を電力供給量と就業者数で説明し、電力供給量の弾力性を推計した。こ れを用いて3月の予想電力供給量削減から鉱工業生産指数の下落幅を事前に予測した。

その結果、1-3月期の実質民間最終消費支出は前期比-0.5%となる。実質民間住宅は同+0.1%増加し、実質民間企業設備は同+0.3%増加にとどま る。実質政府最終消費支出は同+0.7%、実質公的固定資本形成は同-2.5%となる。このため、国内需要の実質GDP成長率(前期比+0.3%)に対す る寄与度は+0.0%ポイントとなる。

財貨・サービスの実質輸出は同+0.7%増加し、実質輸入は同-1.8%減少する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する貢献度は+0.3%ポイントとなる。

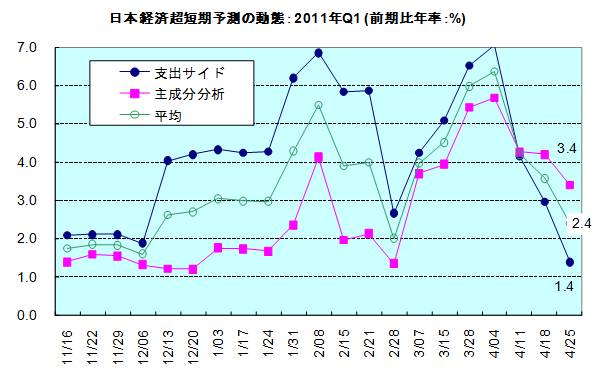

一方、主成分分析モデルは、1-3月期の実質GDP成長率を前期比年率+3.4%と予測している。また4-6月期を同-2.5%とみている。この結果、支 出サイド・主成分分析モデルの実質GDP平均成長率(前期比年率)は、1-3月期が+2.4%、4-6月期が-2.2%となる。

1-3月期については、マーケットコンセンサスは小幅のマイナス成長(-0.22%:4月ESPフォーキャスト調査)を予測している。しかし超短期モデル は、同期の日本経済を震災の影響もあるが小幅のプラス成長にとどまるとみている。本格的な震災の負の影響は4-6月期に出てくるものと思われる。[[稲田義久 KISERマクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]]

米国

<いつまで続く連銀の超緩和金融政策>4月7日に欧州中央銀行(ECB)は2008年の金融危機以降初めて政策金利を引き上げた。今後インフレが加速する傾向がみられれば、金融を引き締めてい くことを示唆したともいえる。しかし、3月15日のFOMCミーティングの議事録は政策担当者の間において意見の相違があることを示しているが、連銀は依 然としてこれまでの超緩和金融政策を転換する様子を示していない。

ダラス連銀のRichard Fisher総裁は“金融緩和政策をこれ以上長引かせれば、一時的に終わったかもしれないインフレ圧力を増幅するかもしれない”と言っている。リッチモン ド連銀のJeffrey Lacker総裁は“米経済は順調に回復しており、インフレ圧力が高まってきており、年末前に連銀が政策金利を引き上げる可能性もある”と言っている。し かし、Ben Bernanke連銀議長をはじめ多くの連銀エコノミストは“長期の期待インフレは安定しているし、今のコモディティー価格の高騰も安定化に向かうであろ う。それ故、今の(超)金融緩和政策は適切である”と考えている。更に彼らは“今の景気回復は脆弱であり、まだ今の金融政策を方向転換するわけには行かな い”と言う。クリーブランド連銀のSandra Pianalto総裁は4月7日のパリでの講演で、“今の米景気、インフレ状況をみれば、QE2を予定通り完了し、異常に低いフェデラルファンド・レート の目標値を長期間維持することが望ましい”と全く出口戦略などは考えていない。

連銀のハト派エコノミストはいたってインフレに対して楽観的であるが、ミシガン大学の消費者センチメント調査にみるように多くの消費者は物価上昇を日常生活の中で感じている。

グラフから、米景気回復のモメンタムが3月半ばから弱まっていることが分かる。4月28日には1-3月期のGDP1次速報値が発表されるが、同期の経済成 長率を超短期モデルは前期比年率2%?3%と予測している。これは、1月、2月の悪天候によるソフトパッチ(景気の一次的な低迷)の状況かもしれないが、 連銀ハト派エコノミストにとって、超金融緩和策を継続させる都合のよい理由にはなる。4月末のFOMCミーティングで出口戦略が導入される可能性はまずな いだろう。しかし、連銀は将来のインフレ抑制に対してあまりに遅い行動から、インフレリスクが着実に高まっていることを意識すべきである 。この先、連銀とECBの相違がみられるであろう。[[熊坂有三 ITエコノミー]]

“

-

今月のトピックス(2011年3月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

このたびの東北地方太平洋沖地震による被災者の皆様には、心よりお見舞申し上げます。一刻も早い復興と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震、津波、原発事故の日本経済に与える影響について本格的に答えるのは時期尚早である。しかし、過去の自然 災害や破壊的な事件(先進国の事例では、1995年の阪神淡路大震災、2001年の米国同時多発テロ、2005年ハリケーンカタリナ等)についての歴史的 知識の蓄積は、今回の大地震の起こりうる影響について示唆を与えてくれる。これらの典型的なパターンとしては、発生後1ないし2四半期に大きな影響が発生 し、しかも被害は被災地域に集中することである。ただ国民経済全体のレベルで見ると、経済成長率への影響は目立つものの通常はそう大きくはない場合が多 い。

しかし、今回、日本経済は短期的にも長期的にも大きなショックを受けることとなった。というのも、地震だけでなく、津波、原発事故も伴っており、影響は複雑であり損失は甚大である。日本経済・関西経済における影響を考える際に、以下のような論点が挙げられる。(1) インフラ、家屋、工場等の直接的被害

(2) 労働力の喪失、工場等の操業停止、電力供給不足による生産の停滞とその影響の波及、パニック行動(風評被害・不要な買い溜め等)による物流の混乱等の間接的影響

(3) 急激な円高と株安の進行

(4) 関西経済への影響(関西に求められることを短期的・中長期的に考える)

(5) 復興時における財政出動の規模と手法今回は、レポートの第一弾として、(2)と(4)を中心に検討する。今回の地震で、直接的な経済損失が特に見られるのは岩手県、宮城県、福島県、茨城県 の4県である。4県の県内総生産額(名目)は32.3兆円であり、全国の6.2%を占める。下表では東北4県の各産業のシェアと特化係数を示している。特 化係数は、各県の産業シェアを全国の同産業シェアで除して求められ、産業構造の特徴を他地域と比較することができる。特化係数が1を越えていると全国より シェアが高いことになる(表では1.5以上の産業を網掛けしている)。4県とも農林水産業の係数が高く、宮城県を除く3県では食料品製造業の特化係数も高 い。

また下表は、特に被害の大きい市町村(以下では被災地域と呼ぶ)での生産規模を推計した結果である。ここでは、被災地域における従業者数の県全体に対す るシェアを算出し、これに各県各産業の生産額を乗じて、これを被害規模として推計した。被災地域の生産規模は総額8兆9,039億円となる。この金額は、 4県GRPの27.6%、全国GDPの1.7%に相当する規模である。これはすべての産業活動が1年間停止した場合に起こりうる被害規模である。先に見た ように、通常は発生後1ないし2四半期に大きな影響が発生するから、実際、その影響は全国GDPを0.5%?0.8%程度削減することになろう。震災の地域間への影響としては、地域間産業連関表による分析が有力である。実 際、地域間産業連関表(2005年ベース)によると、関西・東北間の経済取引額は約1.6?1.9兆円である(地域間産業連関表での東北は青森、岩手、宮 城、秋田、山形、福島が含まれる。茨城県は関東に含まれる)。関西経済における東北経済のウェイトおよび東北経済における関西経済のウェイトは1?3%程 度と、依存関係はさほど大きくない。東北における直接的な経済損失が各地域にどのような影響をもたらすか、地域間産業連関表の簡易分析ツールを用いた推計 結果を示す。ここでは簡単のために、茨城県の被害も東北地域に組み入れ、上述した被災地域の生産規模が全て東北地域で失われると考える。具体的には、東北 地域での消費・投資・輸出、および東北以外の地域での消費・投資における東北からの移入分について、それぞれ20%が喪失されると仮定する。なお20% は、東北6県と茨城県の生産額に対する被災地域の生産規模の比率である。

このとき生産額ベースでは全国で11兆7,200億円(全国生産額の1.2%)、関西で5,854億円(関西生産額の0.4%)の損失、付加価値ベースでは全国で6兆0,198億円(GDPの1.2%)、関西で2,698億円(関西GRPの0.3%)の損失となる。以上われわれは、今回の東北地方太平洋沖地震の経済の与える影響を、インフラなどへの直接の被害を推計するというよりも、生産活動が停滞することからの生ずる滅失所得を2つの方法で推計した。直接の被害推計については不確実性が高く、今後の課題とする。

得られた結論を再掲すると、(1)被災地域の滅失所得の直接推計規模は8.9兆円となる。この金額は、4県GRPの27.6%、全国GDPの1.7%に 相当する規模である。(2)地域間産業連関表を用いた分析では、全国GDPでは6兆円(GDPの1.2%)、関西GRPでは2,698億円(関西GRPの 0.3%)の損失となる。所得が失われる期間が半年としても日本経済(GDP)に与える影響は、0.6%?0.8%程度と推計できよう。

[稲田義久、入江啓彰]日本

<1-3月期の日本経済は震災の影響もあるが高成長を維持>今週の予測では、10-12月期のGDP(2次速報値)とほぼすべての1月のデータが更新されている。日本経済超短期モデルは、1-3月期の実質GDP成 長率を前期比+1.2%、同年率+5.1%と前回に引き続き高い成長率を予測している。また4-6月期については前期比+0.8%、同年率+3.4%と予 測している。

これら予測についての最大のリスクは、3月11日に起こった東北地方太平洋沖地震の影響である(暫定的な日本経済や関西経済に与える影響試算については、 今月のトピックスを参照)。3月の月次データには影響が出てくるが、本格的な影響は4-6月期に表れる。現時点では4-6月期はプラス成長を予測している が、データが更新されるにつれて、マイナス成長の可能性は高まってくるであろう。

1-3月期の国内需要を見れば、実質民間最終消費支出は前期比+0.4%と好調である。1月の消費総合指数は前月比+0.6%、10-12月期平均 比+1.2%と大幅に伸びており、この影響を反映している。実質民間住宅は同+0.3%増加し、実質民間企業設備は同+2.9%増加する。実質民間企業在 庫品は1.481兆円と成長を押し上げている。在庫は情報通信機械、輸送機械、一般機械工業で上昇している。実質政府最終消費支出は同+0.5%、実質公 的固定資本形成は同-0.2%となる。このため、国内需要の実質GDP成長率(前期比+1.2%)に対する寄与度は+1.0%ポイントとなる。

一方、純輸出をみれば、財貨・サービスの実質輸出は同+3.8%増加し、実質輸入も同+3.3%増加する。このため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する貢献度は+0.2%ポイントとなる。

主成分分析モデルは、1-3月期の実質GDP成長率を前期比年率+4.5%と予測している。また4-6月期を同+2.9%とみている。この結果、支出サイ ド・主成分分析モデルの実質GDP平均成長率(前期比年率)は、1-3月期が+4.5%、4-6月期が+2.9%と堅調な回復を予測する。

超短期モデルは予測に関して個人的な恣意性を完全に排除している。東北地方太平洋沖地震のような突発的な影響を予測では捉えることはできない。月次データ にその影響が反映されて初めて予測の変化として実現する。ただ、先行指標であるサーベイデータなどにおける変化を用いて家計消費などのへの影響を推計する こともできる。今後は、超短期予測と併用して予測を行いたい。[[稲田義久 KISERマクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]]

米国

グラフにみるように、支出サイドと所得サイドの平均実質GDP伸び率は上昇トレンドを形成しており、米景気が堅調に拡大していることを示している。支出サ イドにおける実質GDPの伸び率が低いのは米景気拡大に伴い輸入が大きく伸びているためである。GDP以外の実質総需要、国内需要、最終需要でみても同じ ような上昇トレンドが形成されており、3月11日時点でこれらのアグリゲート指標からみた1-3月期の経済成長率は3%?5%と堅調である。

このような景気拡大にもかかわらず、バーナンキ連銀議長は現在の非常に高い失業率からOutput Gap(需給ギャップ)が大きいと考え、これまでの異常なゼロ金利政策、QE2を継続していくように思われる。実際にそのように考えているいわゆる”ハト 派”の連銀エコノミストが多い。原油価格の高騰に対しても、大きな需給ギャップから、バーナンキ連銀議長はインフレ懸念を示していない。しかし、原油価格 による物価上昇はコストプッシュ型のインフレであり、デマンドプル型ではなく、需給ギャップとはあまり関係ない。バーナンキ連銀議長の言うとおり、連銀の 金融政策が原油価格に直接に影響を与えることはできないが、異常な低金利政策、ドル安がコモディティー価格の上昇に一部寄与していることは確かである。消 費者にとって、コストプッシュ型、デマンドプル型のどちらにせよ、インフレはインフレであり、彼らは物価上昇がおこればインフレ期待を生じさせる。このこ とは3月のミシガン大学の消費者センチメント調査で1年後のインフレ期待が2月の3.4%から4.6%へと大きく上昇したことからも理解できる。連銀のす べきことの一つはいかにインフレ期待の上昇を抑制するかである。3月15日のFOMCミーティングにおいて何らかの出口戦略がとられるべきであろう。

確かに、需給ギャップの考え方は受け入れやすい。しかし、需給ギャップを計算するための潜在成長率の求め方がいろいろあることを考えれば、需給ギャップの 考え方が現実的かどうかの問題が残る。連銀が需給ギャップ理論に執着して金融政策を決定していけばインフレ抑制に手遅れになるだろう。[[熊坂有三 ITエコノミー]]

“

-

今月のトピックス(2011年1月)

インサイト

インサイト » コメンタリー

/ DATE :

ABSTRACT

先月の本コラム『2011年の関西経済:「アジアの中の関西」を実感する元年』では、アジア経済、特に中国経済の関西経済にとっての重要性を強調した。そ れを裏付けるデータが1月20日に発表された。中国国家統計局によれば、2010年10-12月期の中国の実質GDPは前年同期比+9.8%となり、この 結果、2010暦年の実質成長率は+10.3%となった。3年ぶりの2桁成長であり、固定資産投資(特に公共投資)や輸出が高成長をけん引した。リーマン ショックの後遺症からなかなか抜け出せない日米欧経済とは対照的である。この高成長の結果、中国の名目GDP(39兆7983億元)のドル換算値は日本の それを追い越し世界第2位となるのは確実である。というのも、今月の日本経済超短期予測で示したように、10-12月期の実質成長率(実績は2月14日公 表予定)はマイナス成長が確実だからである。

さて歴史を振り返ると、名目GDPでみて日本経済が旧西ドイツを抜いて世界第2位になったのは1968年であった。その2年後に大阪万博が開催され、さら に4年前の1964年には東京オリンピックが開催された。加えて、1972年に田中首相の『日本列島改造論』を引けがねとして地価が急激に上昇したことも 高度成長期に特徴的な現象であった。状況はよく似ている。2008年には北京でオリンピックが、2010年には上海で万博が開催され、そして名目GDPが 世界2位となる。またこの間、中国では不動産バブル現象も同時におこっている。

中国の成長過程の状況は日本のそれと極めて似ているが、ただ異なるのは成長のスピードが日本の経験に比してはるかに急速であることだ。急速に所得が伸びる ため消費の伸びは追いつかない。貯蓄が増加し、それが投資に回り、成長の好循環を形成する。実際、中国のGDPに占める民間消費のシェアは極めて低い。米 国の7割、日本の5割強に比して3割強にとどまっていることから、今年からスタートする中国政府の第12次5ヵ年計画の最重要点は消費シェアの拡大におか れている。輸出主導から内需主導の持続可能な成長への移行を意図している。これは国内消費が伸び、海外からはマーケットとして重要性がますます高まる。

世界の「工場」(輸出)から今や世界の「市場」(消費)に成長のドライバーは徐々に移行する。中国の1人当たりのGDPは日本の1/10の水準である。所 得水準の拡大は消費市場の高度化を推し進める。消費構造が高度化し、これからは耐久消費財やサービス支出の拡大が期待される。実際、中国の消費者物価指数 のウェイトにおいて、食品のウェイトは非常に高く、サービス支出のウェイトは低いのはこのことを反映している。GDPが世界第2位となった中国経済とどう 付き合うのか。答えの一つは中国の旺盛な消費需要を日本がどのように取り込んでいくかであり、これが日本の新成長戦略の重要なポイントとなる。日本

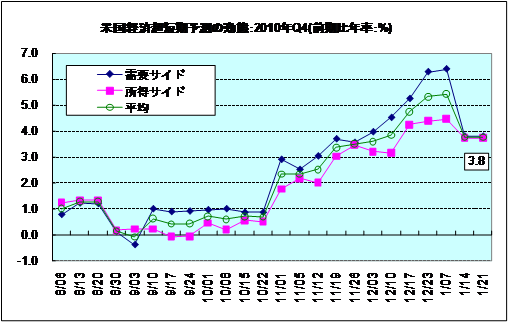

<米国とは対照的な10-12月期日本経済の不振は一時的>予測動態のグラフの比較から明らかなように、10-12月期の米国と日本の成長パフォーマンスは対照的な結果となろう。今週の米国経済超短期予測によれ ば、実質GDP成長率は約4%(前期比年率)の高成長が見込まれている。一方、日本経済超短期予測(支出サイドモデル)は、同期の実質GDP成長率を、内 外需がともに縮小するため前期比-0.9%、同年率-3.4%と見込んでいる。もっとも、1-3月期の実質GDP成長率は、内需及び純輸出が反転拡大する ため、前期比+1.1%、同年率+4.3%と予測している。

10-12月期の日本経済の景気のモメンタム(支出サイド、主成分分析モデル予測値平均)は11月の半ばから減速傾向を示し始めた。実質GDP成長率は 11月の終わりからマイナスの領域に入った。12月には-2%に低下し、10-12月GDPの基礎データの2/3が利用可能な1月半ばにはさらに-3%に まで低下した。これから発表される12月の月次データはせいぜい底打ちを示唆するものが増えると予想されることから、10-12月期のマイナス成長は -3%を超える可能性は低くない。

10-12月期の低迷は、家電エコポイントの縮小やエコカー補助金の終了に伴う家計消費の反動減が主因である。同期の国内需要を見れば、実質民間最終消費 支出は前期比-0.6%のマイナス成長を予測している。実質民間住宅は同+2.3%と好調であるが、実質民間企業設備は同-0.3%と低調である。実質政 府最終消費支出は同+0.7%、実質公的固定資本形成は同-4.8%となる。この結果、国内需要の実質GDP成長率(前期比-0.9%)に対する寄与度は -0.8%ポイントとなろう。純輸出も景気押し下げ要因に転じる。財貨・サービスの実質輸出は同-2.8%、実質輸入は同-3.3%それぞれ減少する。こ のため、実質純輸出の実質GDP成長率に対する貢献度は-0.1%ポイントとなる。

主成分分析モデルは、10-12月期の実質GDP成長率を前期比年率-2.8%と支出サイドとほぼ同じ予測となっている。1-3月期は支出サイドモデルよ りは低いが同+1.7%とみている。この結果、支出サイド・主成分分析モデルの実質GDP平均成長率は、10-12月期が-3.1%、1-3月期 が+3.0%となる。今後海外経済が順調に回復すれば、10-12月期のマイナス成長は一時的な反動減にとどまり、2011年前半には日本経済は回復軌道 に戻るとみてよい。[[稲田義久 KISERマクロ経済分析プロジェクト主査 甲南大学]]

米国

グラフに見るように、超短期予測は景気(実質GDP前期比年率:2010年10-12月期)が11月に入り上向き初め、11月後半には3%を超え景気回復 にモメンタムがついていることを示している。しかも、12月後半においてからは支出・所得両サイドからの平均実質GDP伸び率は5%を超えるようになっ た。しかし、企業の在庫積み増しがここにきて急速にスローダウンしてきたことから、10-12月期の実質GDP成長率は4%程度であろう。連銀は 11月2日、12月14日のFOMCコメントにおいても景気回復のモメンタムを認めようとはしていない、いや気づいていないのかも。やっと、1月7日の上 院の予算委員会の証言においてバーナンキ連銀議長が景気回復の強さを認めるような発言をした。しかし、いつものごとく高い失業率に言及し、失業率を十分に 下げるだけの景気回復ではないと主張し、未だ続けている異常な低金利政策を暗示的に正当化し、その出口政策へのヒントを与えてはいない。彼は失業率が8% 程度にまで下がるにはあと2年はかかると言い、正常な水準に戻るには5年以上かかると言っている。連銀は最大雇用と物価安定の2つの目的を常に課せられて いる。しかし、金融政策一つで2つの目標を同時に達成することは理論的にも不可能であり、課せられた目的のバランスをとりながら金融政策を適宜変更してい くことが重要である。失業率が9%を超えていようが、景気回復にモメンタムがつき、経済成長率が潜在成長率程度になったにもかかわらず、遅行指標の失業率 に執着し、将来のインフレ抑制への対策をないがしろにすれば、米国経済はインフレ加速という将来大きな損失をこうむる。

このことを従来から懸念していたカンザスシティー連銀のトーマス・ホーニング総裁に加え、今ではフィラデルフィア連銀のチャールズ・プロッシー総裁、 リッチモンド連銀のジェフリー・ラッカー総裁もこれまでの金融政策の見直しに言及し始めた。連銀エコノミストたちは一体経済成長率がどのくらいの高さにな り、失業率がどの程度にまで下がれば今の異常な低金利政策を変更し始めるのだろうか?バーナンキ議長をはじめ連銀エコノミストたちは、日本経済の長期停滞 をデフレが原因としてあまりにデフレ恐怖症に陥り、不必要なペシミズムに陥っている。不必要あるいは間違ったペシミズムは根拠なきオプティミズムより悪 い。後者は時間があまりたたずにその間違いが分かるが、前者はその間違いに気づくのに長い時間がかかる。たとえば、潜在成長率を高めに想定し、金融緩和策 をとればインフレの加速化がすぐに始まる。しかし、潜在成長率を実態より低めに捉え、金融引き締めを続ければその間違いは簡単にはみつからない。むしろ、 そのようなペシミズムに基づいた経済・金融政策は悲観的な心理を人々の間に生じさせ、景気回復を遅らすばかりか、その芽を摘み取ってしまう可能性もある。

米国経済が本格的景気回復に戻っている今、連銀は景気回復の良い面を強調し、いまや景気回復の腰を折ることなく正常な金利水準に戻る時期に来たことを市 場に告げるべきである。連銀は失業率に執着し過ぎたことから正常な金利水準に戻るための出口を見失っている。1月25日、26日のFOMCで金融政策の変 更が示唆されなければ、将来のインフレ懸念が市場に生じるだろう。[[熊坂有三 ITエコノミー]]

“