ABSTRACT

研究の進捗

- 2025年5月9日(金)第1回研究会

- 2025年7月11日(金)APIRシンポジウム「半導体素材産業 関西の戦略」

- 2026年2月12日(木)APIRシンポジウム「関西半導体素材産業の未来展望」

▶ 開催レポートはこちら

研究計画

研究の背景

日本経済は、開放経済の下で近年成熟した債権国へと移行してきたが、対外投資が現地で再投資され、日本に還流していないという課題がある。一方で、現在は、新たな産業創出・産業転換に向けて、大きな胎動が世界的に生じている。具体的には半導体の飛躍的品質向上、蓄電池や水素など新たなエネルギー源の開発は、経済活動のあらゆる分野において変革を生み出している。中でも、半導体は国家レベルの戦略物資であり、世界的に開発、生産の競争が激化している分野であるが、こうした新たな産業の地殻変動の底流には、化学産業の存在がある。換言すれば、化学産業の堅固な基盤の存在こそが、我が国の半導体素材産業と経済の更なる発展において不可欠である。

関西はかつて化学産業の先進地域、一大集積地であった。その淵源は明治時代に創設された大阪造幣局や大阪舎密局の設立にまで遡り、我が国の化学産業の発展に大きく貢献してきた。そして、関西には過去から現在に至るまで、今なお存続・成長する化学関連企業が少なからず存在している。本研究の目的は、日本の化学産業の勃興とその後の発展を牽引してきた関西の地で育まれた地域の特異性、優位性を浮き彫りにして、関西の化学産業ひいては日本経済の現在と未来を展望することである。

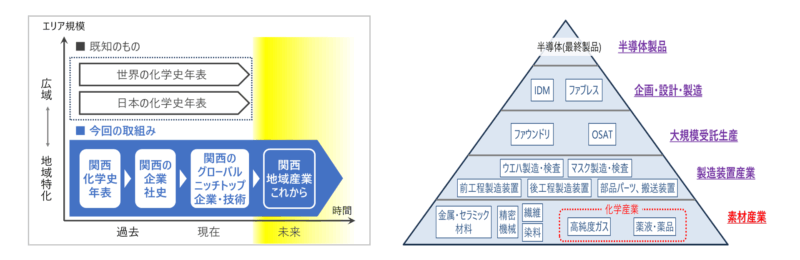

本研究では、現在の企業分析・産業分析に加えて、化学の技術的視点と化学産業の歴史的視点を有する複数の有識者が参画するグループ研究を通じた調査活動により、多面的に化学産業の実態を捉え直す取組みであり、長期的視野に基づいて、関西の化学関連企業の置かれている現在の環境を明らかにした上で、関西半導体素材産業の将来を展望する。こうした展望を通じて、制度・技術・社会・経済等の歴史的な環境変化の中から見出される、関西の地域性を生かした産業発展及び日本経済の持続的成長に求められる要素を明らかにしたい。

分析の手法または現地調査の詳細

国際社会から求められるSDGs経営のレベルと日本企業の対応状況とのギャップを明らかにするとともに、SDGs経営(人権を含む)に対する意識をどのようにして高めてゆくか、グローバル・バリューチェーン全体に対してどのようにSDGs経営を担保するか、SDGs経営の実装化の課題について、引き続き議論を深めてゆく。

以下の2つの分析観点から、定量分析・ヒアリング調査を進める。

(ⅰ)現状の関西半導体素材産業の分析

「見えざる産業」と呼ばれる化学産業を経済分析・企業社史・化学技術の観点等、より多角的な視点から産業実態を明らかにする。(対象:約30社を想定)

- ターゲット企業の抽出:サプライチェーン分析

- ターゲット企業の強み分析(定量):財務データ分析

- ターゲット企業の強み分析(定性):ヒアリング調査

(ⅱ)歴史から見る、関西地域の特異性・優位性分析

現在の企業分析・産業分析だけでなく、明治以降の関西の化学産業史を当時の制度環境や技術面など歴史的背景まで掘り下げて整理することにより、関西の化学産業の現在がどのように位置付けられるかを明らかにする。我が国の化学産業は関西を淵源としており、関西をモチーフとした歴史的な考察は極めて魅力的な試みと言える。

期待される成果と社会還元のイメージ

① 2025年度(期末または期中)に予想される研究成果

- 経営史学会の発表「関西化学産業における地域の独自性と強み」⇒経営史学誌へ投稿

- ディスカッションペーパー作成

- 関西半導体素材産業のサプライチェーン分析、関連企業の財務分析のまとめ(年度末報告書)

② 成果の活用法

国際的な戦略物資である半導体は、国・地方自治体・企業関係者の関心が高い分野である。関西半導体素材産業への投資や規制改革等、中央省庁・地方自治体での政策検討、企業の事業戦略策定に利用されることを想定。

研究体制

研究統括

リサーチリーダー

リサーチャー

佐々木 智一 (一社)京都試作ネット 代表理事、佐々木化学薬品㈱ 代表取締役

足利 朋義 APIR総括調査役

壁谷 紗代 APIR調査役