アジア太平洋軸

研究プロジェクト

2025-05-15

- 2025年度 » アジア太平洋軸

ABSTRACT

フォーラムの開催

- 2025年7月24日(木)APIRフォーラム「米国の関税政策がASEAN・東アジア経済にもたらす影響」

- 2025年11月20日(木)APIRフォーラム「米中、経済大国の対立と日本への影響~トランプ関税下の世界経済と米中関係~」

研究計画

研究の背景

トランプ米大統領は「4月2日は米国『解放の日』として永遠に記憶される」と宣言し、すべての貿易相手国に相互関税を課すための大統領令に署名、米国の貿易赤字の解消と製造業の復活を目指す。日本へは24%、その他アジアの諸国へはそれ以上の相互関税が9日から適用された。世界中の株式市場で株価が下落し、国際自由貿易は根底から崩れ、世界経済を展望することができなくなった。

本プロジェクトでは、経済安保上の利益とグローバル化の経済的利益の間の折り合いをつけながら、国際通商ルールに基づき自由で開かれた経済活動を発展させていくことの重要性を再確認していく。

国際経済学のみならず、国際法学、政治学ならびに企業研究などさまざまな知見を得ながら、アジア太平洋地域における政治・経済協力のあり方について研究を進めていく。

分析の手法または現地調査の詳細

2025年度は昨年度に引き続き、刻々と変化する国際貿易体制の状況を踏まえながら、マクロ的には自由貿易体制の行方、ミクロ的には自由化と国際ルール作りの要点について、学際的な視点から知見を深めていく。

米中対立による地政学的緊張が継続するなか、今年は米中と繋がりながら経済成長を続けるASEANのサプライチェーンに対し、トランプ政権の対外政策がもたらす影響、また、プレゼンスを積極的に高めている中国の政策を検証し、極東アジアの生産ネットワークと、ルールに基づく国際貿易秩序の行方についても検討していく。

木村リサーチリーダーによるASEANと日本についての経済研究を軸に、学識者、研究者並びに実務家に登壇いただき、複眼的な見地に立ったディスカッションへとつなげる。企業の見識を高め、事業活動に資する情報提供の場としたい。

期待される成果と社会還元のイメージ

オープン研究会において、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々を中心に還元する。対海外、特にアジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。

研究体制

研究統括

リサーチリーダー

日本・関西経済軸

研究プロジェクト

2025-05-15

- 2025年度 » 日本・関西経済軸

ABSTRACT

研究の進捗

- 2025年5月15日(木)APIRの研究プロジェクトが大阪・関西万博「TEAM EXPOパビリオン」に参加

- 2025年7月28日(月)第1回研究会

- 2025年12月18日(木)第2回研究会

研究計画

研究の背景

日本全体で人口減少が進む中、都市部と地方部で一体化した新たな地域経済圏の構築が今後必要となる。

現在、日本の農業が置かれている状況は、以下に示す通りである。

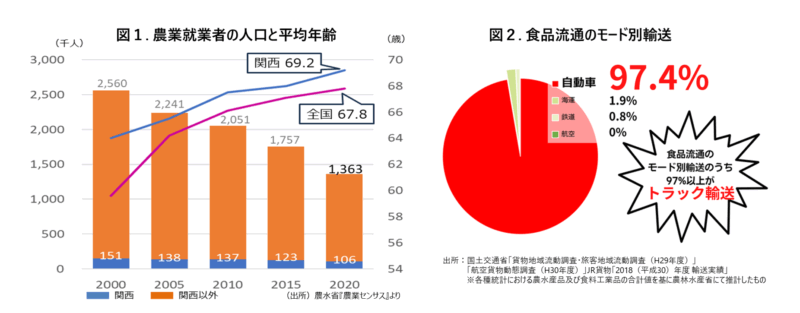

- 国内の農業就業者は、人口減少と平均年齢の上昇が続き、農業の担い手を増やすことが急務となっている。(図1)

- 地方産地では、生産高・出荷高の減少から輸送効率が悪化している。また、食品流通の97%以上をトラックが担っているが、トラックドライバーの高齢化や2024年4月からの時間外労働規制によって、食品流通の現状維持が難しい状況となっている。今後は、「少量生産・小規模輸送でも可能な地産地消型の仕組み」が求められる。(図2)

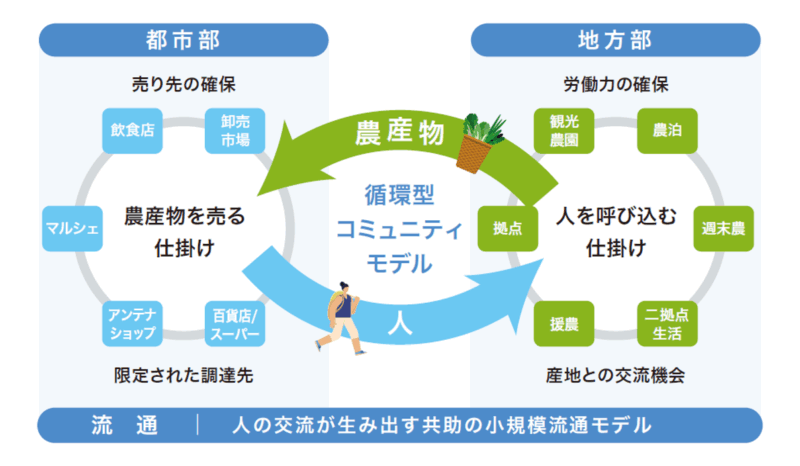

本研究では、日本の中でも都市と地方が近接する強みを持つ関西で、『都市と地方を一体化した地産地消型コミュニティによる“儲かる農業”』の実現方法を提案する。

分析の手法または現地調査の詳細

以下の3つの分析観点から、実証を通じたフィールドワーク・ヒアリング調査を進めて、「関西における地産地消型コミュニティモデル」実現に向けた課題を纏める。

- 地方部における「労働力の確保」「旅×しごと・地域体験ツアー」のコンセプトで援農者を募集する紀の川市のプロジェクトを通して、地域ファン化⇒援農リピーター獲得の取組みを検証する。

- 都市部における「売り先の確保」都市部マルシェの新たな機能実証を進めている「大阪市内の寺カフェ・茶庭」の取組みを通して、都市住民の地域ファン化・産地送客の取組みを評価する。

- 地方~都市間における「小規模流通の実現」2024年度に実施したWEBアンケート調査から、「マイカー通勤者による農産物の運搬お手伝い」に可能性がある結果が得られたため、今年度は、今後必要となるシステム要件の洗出しと評価を兵庫県での実証を通じて行う。

期待される成果と社会貢献のイメージ

- コミュニティモデルの事例研究と評価のまとめ(最終報告書)

- 農産物の小規模流通に関する研究論文

- 企業各社による、SDGs・地域貢献の観点での取組み/参画方法に利用

- 地方自治体・行政・農業関係団体による、地方創生の取組みに利用

研究体制

研究統括

リサーチリーダー

リサーチャー

研究プロジェクト

2025-05-15

- 2025年度 » 日本・関西経済軸

ABSTRACT

研究の進捗

- 2025年11月28日(金)第1回研究会

- 2026年1月29日(木)第2回研究会

研究計画

研究の背景

2024年4月に人口戦略会議は、全国地方自治体の「持続可能性」についての分析レポートを発表した。その中で、2020年から2050年までの間に若年女性人口の減少率が50%以上になる自治体(消滅可能性自治体)は全国1,729のうち744(43%)あるとし、関西は全198のうち門真市等81の自治体(41%)が該当している。

国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の最新の推計によると、日本の総人口は2023年の1億2,435万人から2056年に1億人を割り、2070年には8,700万人になるとされている。特に関西(2府4県)は、全国や関東に比べて人口減少のスピードが速い。社人研の推計を基に2023年~2050年の減少率をみると、全国-15.8%、関東-6.9%に対し、関西は-18.6%となる。

また、関西の高齢化の進行も厳しい。社人研の推計によると2050年には生産年齢人口が857万人と2023年(1,205万人)比28.9%の減少(全国:同-25.1%)、およそ4人に1人が75歳以上になるとされている。その結果、人手不足による社会インフラ維持の困難さが急速に増している。

また足下でも人手不足は急速に深刻化しつつある。帝国データバンクによると、2024年の人手不足を理由とした倒産件数は342件(前年:260件)で前年比1.3倍増加し、初めて300件を超え、過去最多を更新した。業種別では建設業や運輸業が多く、生活に必要不可欠な職種(エッセンシャルワーカー)の人手不足は深刻である。このように、生産年齢人口の減少に加え、就業率の改善は今後望めないほどの高水準となっている。

今後、就業率の向上が望めないとすれば、労働者1人当たり生産性の向上は必至である。

そこで、全国に比して人口減少・高齢化が厳しい関西において、人口や労働等に関する様々な基礎データを整理し、加えてAPIRがこれまで蓄積してきたデータベースや知見を組み合わせた総合分析が重要となる。また、データを可視化し、関西各府県の労働市場の特徴とその課題を明らかにする。そして中長期的な視点で、人口減少下においても、豊かさと活力を維持向上させるための具体的な方策を模索していきたい。

研究内容

●関西における産業別労働需給分析

- 昨年度はデータベースを基に産業構造や雇用構造、年齢構造、賃金構造から、関西が抱える労働問題を総合的に明らかにした。

- 昨年度の成果を踏まえ、モデルを構築し、介護、建設、宿泊サービスの分野に焦点を絞って詳細なデータ分析を行い、どの産業・職種に労働需給のミスマッチが起きるのかを明らかにし、中長期視点で解決策を検討する。

●関西における労働需給予測モデルの作成

- 関西に焦点を絞ったモデルを作成し、産業別労働需給の将来予測を明らかにする。

- 加えてAPIRが蓄積してきたデータを利用し、総合的に分析し、可視化する。

●関西各府県ベースでの具体的な検証と、対策の検討

- シミュレーション結果から得られた地域別、産業別の課題を、各自治体へ共有する。

- 政策立案におけるインプリケーションへの活用を促す。

- 公的サービスのボトルネック解消に向けた施策提案を検討する。

期待される成果と社会還元のイメージ

- 関西の産業別労働需給の予測モデル構築(関西経済白書、トレンドウォッチ)

- 人口減少下における持続的成長に向けた戦略(研究会等での情報提供)

- 関西経済の成長戦略の策定に資する情報としての活用

- 関西各府県における産業別(特に、介護、建設、宿泊)の労働需給ギャップ解消に向けた具体的な施策の立案に資する情報としての活用

研究体制

研究統括・リサーチリーダー

サブリサーチリーダー

松林 洋一 APIR上席研究員、神戸大学大学院経済学研究科 教授

野村 亮輔 APIR副主任研究員

ルオン・アン・ユン APIR研究員、神戸大学 経済学研究科 講師

権 明 APIR研究員

吉田 茂一 APIR研究推進部員

蕨野 真紀 APIR総括調査役

井上 建治 APIR総括調査役

研究プロジェクト

2025-05-15

- 2025年度 » 日本・関西経済軸

ABSTRACT

研究の進捗

- 2025年6月7日(土)第1回研究会

- 2025年7月10日(木)第2回研究会

- 2025年8月28日(木)第3回研究会

- 2025年9月2日(火)ジェイテックコーポレーション見学

- 2025年10月20日(月)第4回研究会

- 2025年12月26日(金)第5回研究会

研究計画

研究の背景

- IT・DXと並び重要な科学技術産業とみなされているバイオ分野(バイオテクノロジー産業)においても技術革新が進むと予想されている。特にラボオートメーションは研究効率や求められる知識・技能を一変させると言われている。日本の戦略的産業を考えるには、この分野の可能性を把握しておく必要がある。

- 関西には製薬企業やバイオ研究機関が集中していることに注目し、この分野で関西がどの程度の競争力を持ちうるのかを把握しておく必要がある。

- ラボオートメーションの普及は、その設備や機器を製造する周辺産業の成長を促す可能性がある。

- 経済理論的には、資本と技能の補完(Capital-Skill Complementarity)が起きると考えられ、その実態を把握し技術者や技術者のスキルと雇用に与える影響を見る。

研究の構成

研究は、主に次の4つによって構成される。

- 先行研究の吟味

- マクロデータ分析

- バイオ関連研究所を持っている製薬企業を中心とした企業でのラボオートメーションに関するヒアリング調査

- ラボオートメーション関連の設備・機器の開発及び製造を行っている企業でのヒアリング調査

スケジュール

2025年度

- 先行研究の吟味

・資本と技能の補完(Capital-Skill Complementarity)に関する先行研究をまとめる。特に、近年の代表的技術革新が技術者のスキルと雇用に与えた影響をまとめる。

・研究会を開催し代表的先行研究に関して知識を共有し、また、必要に応じて専門家から意見を聞くなどをし、研究の方向性を決定する。 - マクロデータ分析

・日本に関しては国勢調査等のマクロデータの2次利用の申請を行う。

・ラボオートメーションの進捗及びその影響に関するアンケート調査

・米国に関しては、米国版O-netを入手し分析を始める。 - バイオ関連研究所でのヒアリング調査

・調査対象企業・研究所を絞り、プレ調査を開始する。 - ラボオートメーション関連の設備・機器の開発及び製造を行っている企業でのヒアリング調査

・調査対象企業を検討する。

2026年度

- 先行研究の吟味

・先行研究の論点及びそれらの吟味により明らかになった点をまとめる。 - マクロデータ分析

・日米のマクロデータを使った比較分析を進める。 - バイオ関連研究所でのヒアリング調査

・数箇所の研究所を対象にヒアリング調査を行い、結果をまとめる。 - ラボオートメーション関連の設備・機器の開発及び製造を行っている企業でのヒアリング調査

・ヒアリング調査を行い、結果をまとめる。

研究体制

研究統括

リサーチリーダー

リサーチャー

久米 功一 東洋大学 経済学部 教授

桑原 寿江 株式会社ユー・メディコ 製造事業本部 製造グループ長

小松 恭子 労働政策研究・研修機構 研究員

佐野 嘉秀 法政大学 経営学部 教授

寺村 絵里子 明海大学 経済学部 教授

西村 健 松山大学 経済学部 准教授

研究プロジェクト

2025-05-15

- 2025年度 » 日本・関西経済軸

ABSTRACT

PDF研究の進捗

- 2025年5月9日(金)第1回研究会

- 2025年7月11日(金)APIRシンポジウム「半導体素材産業 関西の戦略」

▶ 開催レポートはこちら

研究計画

研究の背景

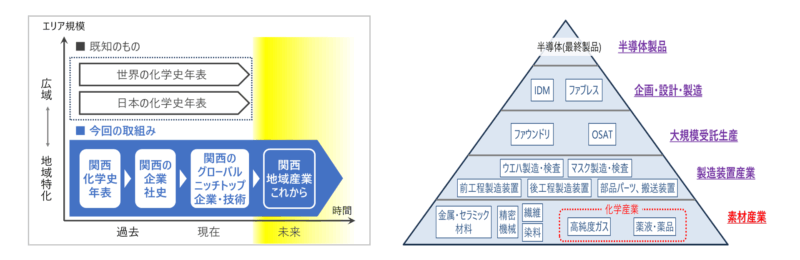

日本経済は、開放経済の下で近年成熟した債権国へと移行してきたが、対外投資が現地で再投資され、日本に還流していないという課題がある。一方で、現在は、新たな産業創出・産業転換に向けて、大きな胎動が世界的に生じている。具体的には半導体の飛躍的品質向上、蓄電池や水素など新たなエネルギー源の開発は、経済活動のあらゆる分野において変革を生み出している。中でも、半導体は国家レベルの戦略物資であり、世界的に開発、生産の競争が激化している分野であるが、こうした新たな産業の地殻変動の底流には、化学産業の存在がある。換言すれば、化学産業の堅固な基盤の存在こそが、我が国の半導体素材産業と経済の更なる発展において不可欠である。

関西はかつて化学産業の先進地域、一大集積地であった。その淵源は明治時代に創設された大阪造幣局や大阪舎密局の設立にまで遡り、我が国の化学産業の発展に大きく貢献してきた。そして、関西には過去から現在に至るまで、今なお存続・成長する化学関連企業が少なからず存在している。本研究の目的は、日本の化学産業の勃興とその後の発展を牽引してきた関西の地で育まれた地域の特異性、優位性を浮き彫りにして、関西の化学産業ひいては日本経済の現在と未来を展望することである。

本研究では、現在の企業分析・産業分析に加えて、化学の技術的視点と化学産業の歴史的視点を有する複数の有識者が参画するグループ研究を通じた調査活動により、多面的に化学産業の実態を捉え直す取組みであり、長期的視野に基づいて、関西の化学関連企業の置かれている現在の環境を明らかにした上で、関西半導体素材産業の将来を展望する。こうした展望を通じて、制度・技術・社会・経済等の歴史的な環境変化の中から見出される、関西の地域性を生かした産業発展及び日本経済の持続的成長に求められる要素を明らかにしたい。

分析の手法または現地調査の詳細

国際社会から求められるSDGs経営のレベルと日本企業の対応状況とのギャップを明らかにするとともに、SDGs経営(人権を含む)に対する意識をどのようにして高めてゆくか、グローバル・バリューチェーン全体に対してどのようにSDGs経営を担保するか、SDGs経営の実装化の課題について、引き続き議論を深めてゆく。

以下の2つの分析観点から、定量分析・ヒアリング調査を進める。

(ⅰ)現状の関西半導体素材産業の分析

「見えざる産業」と呼ばれる化学産業を経済分析・企業社史・化学技術の観点等、より多角的な視点から産業実態を明らかにする。(対象:約30社を想定)

- ターゲット企業の抽出:サプライチェーン分析

- ターゲット企業の強み分析(定量):財務データ分析

- ターゲット企業の強み分析(定性):ヒアリング調査

(ⅱ)歴史から見る、関西地域の特異性・優位性分析

現在の企業分析・産業分析だけでなく、明治以降の関西の化学産業史を当時の制度環境や技術面など歴史的背景まで掘り下げて整理することにより、関西の化学産業の現在がどのように位置付けられるかを明らかにする。我が国の化学産業は関西を淵源としており、関西をモチーフとした歴史的な考察は極めて魅力的な試みと言える。

期待される成果と社会還元のイメージ

① 2025年度(期末または期中)に予想される研究成果

- 経営史学会の発表「関西化学産業における地域の独自性と強み」⇒経営史学誌へ投稿

- ディスカッションペーパー作成

- 関西半導体素材産業のサプライチェーン分析、関連企業の財務分析のまとめ(年度末報告書)

② 成果の活用法

国際的な戦略物資である半導体は、国・地方自治体・企業関係者の関心が高い分野である。関西半導体素材産業への投資や規制改革等、中央省庁・地方自治体での政策検討、企業の事業戦略策定に利用されることを想定。

研究体制

研究統括

リサーチリーダー

リサーチャー

佐々木 智一 (一社)京都試作ネット 代表理事、佐々木化学薬品㈱ 代表取締役

足利 朋義 APIR総括調査役

壁谷 紗代 APIR調査役

経済予測・分析軸

研究プロジェクト

2025-05-15

- 2025年度 » 経済予測・分析軸

ABSTRACT

研究の進捗

- 2025年4月14日(月)第1回研究会開催

- 2025年5月9日(金)第1回分科会開催

- 2025年6月9日(月)第2回分科会開催

- 2025年6月24日(火)第2回研究会開催

- 2025年9月3日(水)第3回分科会開催

- 2025年10月28日(火)第3回研究会開催

- 2025年11月11日(火)第4回分科会開催

- 2025年11月25日(火)第4回研究会開催

- 2026年1月26日(月)第5回分科会開催

研究計画

研究の背景

APIR関西地域間産業連関表は、関西2府8県+1地域を対象地域とする唯一無二の地域間産業連関表である。当プロジェクトでは様々な事象による経済社会活動に対する影響について産業連関表を用いて府県別・産業部門別に推計してきている。今後関西においては大阪・関西万博をはじめとするイベントの開催、さらにIRを機とした新たな産業の展開が予想され、産業連関表を用いた様々な経済分析が重要である。

分析の手法または現地調査の詳細

- 関西地域間産業連関表2020年表の作成に向けたWebアンケート調査のデータ分析

– 2020/23年の2時点のデータを用いたコロナ禍と平時の消費行動の比較分析

– 2015/20/23年の3時点の消費行動の変容を物価等も考慮した比較分析 - 関西地域間産業連関表2015年表を用いた大阪・関西万博の経済波及効果の検証

– 関西観光本部と共同で万博来場者(国内・海外)に対し、独自にデザインしたアンケート調査を実施

– アンケート調査データを用いて経済波及効果を3回に分けて検証 - 関西地域間産業連関表2011年表・2015年表を用いた比較分析

- 分析結果を関西経済白書やAPIRの各種レポートに掲載、マスコミ取材時、セミナー等における経済波及効果試算の一層のPR

期待される成果と社会貢献のイメージ

- 大阪・関西万博の経済波及効果分析結果の外部発信すること

- 関西地域間産業連関表2011年表・2015年表を公開すること

- 分析成果は景気討論会や環太平洋産業連関分析学会やセミナー等で報告すること

関西地域間産業連関表を用いることで、関西における府県間・産業間の相互取引関係・供給構造の分析や、経済波及効果の推計を通じた政策評価を客観的かつ定量的に行うことが可能となる。これらの分析結果は、自治体の担当者にとっても、政策形成を行ううえでの重要な指針となるだけでなく、関西経済の現状および構造的特徴を説明する際の貴重な資料として活用されることが期待できる。

研究体制

研究統括

リサーチリーダー

リサーチャー