ABSTRACT

本稿の目的は、関西2府8県において、コロナ禍とその収束後におけるサービス消費の変容を、Webアンケート調査を行い、関西居住者と関西来訪者の視点から分析したものである。ここでは、本分析の主な結果を整理し、得られた含意を示す。

- 「居住者調査」の分析によれば、2020年に比べ23年の関西居住者のサービス消費支出額は、経済活動の再開とともに、調査対象の9費目すべてにおいて増加した。特に、「宿泊費」の増加については、コロナ禍後のサービス利用の回復とともに、宿泊料の高騰が影響している。

- 自府県での消費支出割合はコロナ禍後の経済活動の再開に伴い低下する一方、県をまたぐ支出割合が上昇した。特に、奈良県ではその傾向が著しい。

- 「来訪者調査」の分析によれば、コロナ禍収束後、宿泊を伴う来訪者は「宿泊費」以外のすべての費目でコロナ禍より支出を減らしており、日帰りの来訪者の減少幅はさらに大きい。来訪者の消費行動は居住者のそれと大きく異なるといえよう。

- 京都府にビジネスで来訪した人の支出額は、宿泊で増加しているが日帰りで減少している。一方、プライベートの場合、宿泊・日帰りともにコロナ禍に比してその支出額は減少していることがわかった。

- この背景には、京都におけるインバウンドの急増(オーバーツーリズム)による国内観光客の減少、宿泊料高騰等が影響していると推察される。これまで我々が指摘してきたことが、Webアンケートの結果からも確認できた。

DETAIL

はじめに

APIR は、関西地域間産業連関表の作成に際して、サービス消費の動態を Web アンケート調査から得られた情報を用いて、個人向けサービスに関する移出入推計の基礎資料として役立ててきた。

本稿では、2020 年関西地域間産業連関表の作成に向けて実施した Web アンケート調査で、2020年と23年の両年について一定のサンプルに対して彼らの消費行動を質問し、コロナ禍と収束後の変容を分析した。

本稿の展開は、以下のようになる。まず、1.と2.においては、Webアンケート調査の目的と概要を示す。3.では関西居住者の消費行動の変容を明らかにする。4.では関西来訪者の消費行動の変容を明らかにする。最後の小括では調査結果の要約とそこから得られた含意を説明する。

1. Webアンケート調査の目的

2020 年はコロナ禍により人流に大きな制限がかかったため、サービス消費に大きな影響を及ぼしたと考えられる。そこで、APIR では Web アンケート調査を実施し、コロナ禍が消費者行動にどのような変容を生じさせたかについて、2020年、23年の調査結果を比較しながら検証した。

2. Webアンケート調査の実施概要

2.1. 調査対象及びサンプルサイズ

Web アンケート調査は 2024 年 11 月 11日から 15 日にかけて実施された。具体的な調査内容は、「関西地域内居住者調査」(以下、「居住者調査」)と「関西来訪者調査」(以下、「来訪者調査」)からなる。「居住者調査」は関西2府8県(以下、関西)の居住者を対象としており、関西及び「その他地域」(11 地域)での1カ月当たりサービス消費支出額を調査したものである。一方、「来訪者調査」は、関西外から関西への来訪者を対象としており、訪問1 回あたりに支出したサービス消費額をきいたものである。

なお、サンプルサイズについては、両調査ともに2020年、23年各年2,000名を目途としたが、「居住者調査」では 2,079 名、「来訪者調査」では 2,070 名から回答を得ることができた。前者は両年において関西に居住していた人を対象としており、すなわち、同一人物に対し各年の消費行動についてきいているため、パネルデータとなる。一方、後者は当該年に関西に来訪した人を対象としており、20 年と 23 年のどちらか一方、または両年関西に来訪した人の消費行動についてきいている。すなわち、両年の回答者は完全には一致しないため、非パネルデータとなる。

2.2. 調査費目

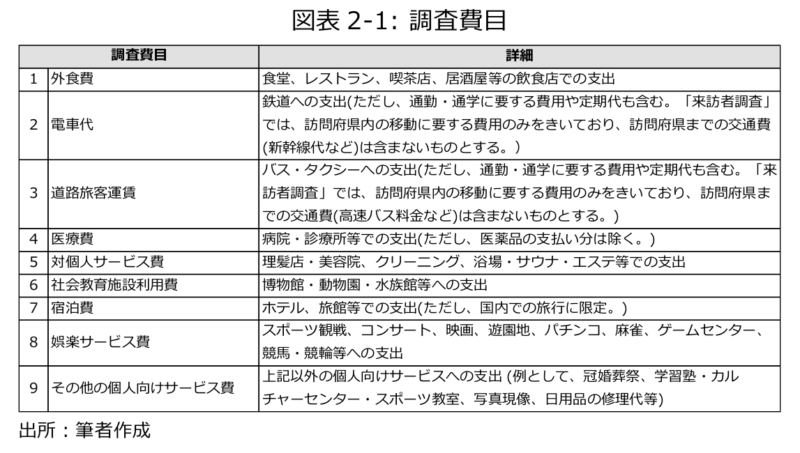

両調査は共通のサービス消費支出費目を対象としており、その詳細は図表 2-1 に整理されている。

なお、2024 年『家計調査報告』によれば、二人以上世帯における消費支出のうちサービス消費の割合は、全国で 37.7%、関西で 38.6%である。うち、サービス消費に占める本調査で取り扱う 9つの調査費目の割合は、全国で55.7%、関西で57.6%となっている。

本調査は、これらの費目を中心に、コロナ禍と収束後の期間における家計のサービス消費行動の変容を確認するものである。

3. 「居住者調査」による分析

3.1. コロナ禍後の消費者行動の変容:2020/23年のパネルデータから

【費目別支出額】

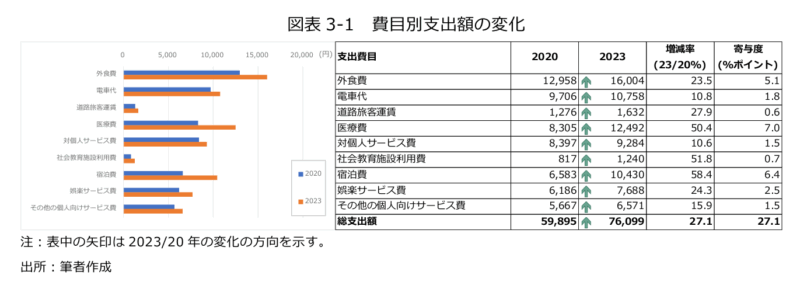

図表3-1は、2020年、23年における1カ月当たりの平均支出額を費目ごとに示している。9費目すべてにおいて、コロナ禍からの回復により、23年の支出額は20年を上回っている。

2020 年の総支出額は59,895円である。費目ごとの支出額を降順にみれば、「外食費」(12,958円)、「電車代」(9,706 円)、「対個人サービス費」(8,397 円)、「医療費」(8,305 円)、「宿泊費」(6,583 円)と続く。23 年の総支出額は 76,099 円であり、「外食費」(16,004 円)、「医療費」(12,492円)、「電車代」(10,758円)、「宿泊費」(10,430円)、「対個人サービス費」(9,284円)と続く。特に「宿泊費」は大幅に増加しており、コロナ禍後のサービス利用の回復とともに、宿泊料高騰が主要因だと考えられる。

総支出額の増減率(2023/20)は+27.1%である。費目ごとの増減率を降順にみれば、「宿泊費」(+58.4%)、「社会教育施設利用費」(+51.8%)、「医療費」(+50.4%)、「道路旅客運賃」(+27.9%)、「娯楽サービス費」(+24.3%)と続く。上位 3 位の増減率はいずれも+50%を超える。 総支出額の増加(+27.1%)への寄与が大きい費目をみれば、「医療費」(+7.0%ポイント)、「宿泊費」(+6.4%ポイント)、「外食費」(+5.1%ポイント)、「娯楽サービス費」(+2.5%ポイント)、「電車代」(+1.8%ポイント)と続く。一方、「社会教育施設利用費」は+51.8%と大幅増加しているが、支出額自体が少額であるため、寄与度は+0.7%ポイントにとどまる。

なお、費目ごとの支出額を年齢層別にみると、若年層(15-24 歳)の総支出額は+65.8%増加し、特に、「外食費」(+17.1%ポイント)、「電車代」(+11.6%ポイント)、「娯楽サービス費」(+11.2%ポイント)がその増加に大きく寄与した。

一方、中年層(25-59 歳)の総支出額は+31.3%増加し、大きく寄与した費目は「医療費」(+8.8%ポイント)、「宿泊費」(+6.9%ポイント)、「外食費」(+5.9%ポイント)である。 高年層(60-74 歳)の総支出額は+17.6%増加し、大きく寄与した費目は「宿泊費」(+5.9%ポイント)、「医療費」(+5.2%ポイント)、「外食費」(+2.7%ポイント)となっている。

若年層では、「外食費」とともに「電車代」の増加が特に大きい。後者についてみれば、学生にとって2020 年はオンライン授業が中心であったが、23年には対面授業に切り替えられた結果、通学定期等の購入が増加したためだと考えられる。また、「医療費」の増加は中年層と高年層で最も大きい。コロナの後遺症や高額医療の受診等が考えられるが、それ以外にも複雑な要因が背景にある可能性が高い。

【費目別支出割合】

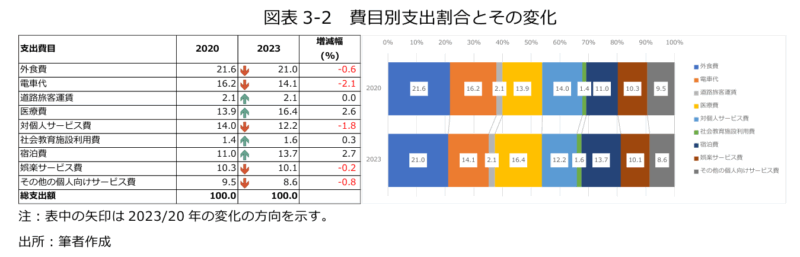

図表3-2は費目ごとの支出割合を2020年と23年で比較したものである。それを降順にみれば、2020 年は「外食費」(21.6%)、「電車代」(16.2%)、「対個人サービス費」(14.0%)、「医療費」(13.9%)、「宿泊費」(11.0%)と続く。23 年は「外食費」(21.0%)、「医療費」(16.4%)、「電車代」(14.1%)、「宿泊費」(13.7%)、「対個人サービス費」(12.2%)となる。

費目ごとのシェアの変化をみれば、シェアが拡大したものは「宿泊費」(+2.7%ポイント)、「医療費」(+2.6%ポイント)、シェアが縮小したものは「電車代」(-2.1%ポイント)、「対個人サービス費」(-1.9%ポイント)、「その他の個人向けサービス費」(-0.8%ポイント)、「外食費」(-0.6%ポイント)と続く。ただし、「外食費」のシェアは小幅減少であるが、総支出額に占めるシェアは21.0%と依然として最大であることに注意。

総じて、関西内居住者のサービス消費支出額はコロナ禍後に増加しており(図表3-1)、費目の割合にも変化(図表3-2)が生じていることが明らかになった。支出額増加の背景には2大要因があると考えられる。1つ目は、コロナ禍で控えていた外出や旅行等が2023年に回復し始め、サービス消費の増加につながったことである。2つ目は、原材料価格上昇や人手不足等によるコストの上昇によるサービス費の高騰である。

3.2. 費目別・地域別サービス消費支出割合

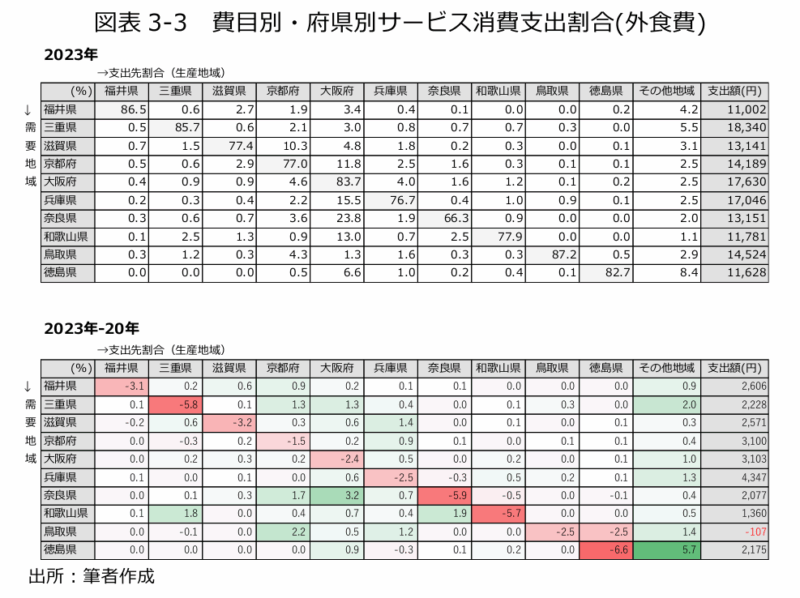

他府県に跨るサービス消費を分析できることは本調査の特徴である。ここでは、関西について、他府県に跨るサービス消費の支出パターンを確認する。紙幅の制約から、総支出額におけるシェアが大きい「外食費」、「電車代」、「宿泊費」の3費目を取り上げる。なお、図表3-3から図表35の1列目には回答者の居住府県が、また1行目には消費を行った府県が示されている。マトリックスの対角線は居住府県(以下、自府県)における支出割合を示す。また、参考のため、各府県の当該支出費目の金額を欄外に示した。

(1)外食費

図表3-3は最大のサービス消費支出費目である「外食費」を府県ごとにみたものである。2023年の支出額を降順に示せば、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、徳島県、福井県となる。20年に比べ、23年の支出額は鳥取県(-107円)を除くすべての府県で増加した。

「外食費」の自府県における支出割合の平均は2020年84.0%から23年80.1%へと-3.9%ポイント低下した。また、いずれの府県においても、経済活動の再開により自府県内での消費支出割合を低下させ、県外で相対的に上昇させている。特に、低下幅が大きいのは、徳島県(-6.6%ポイント)、奈良県(-5.9%ポイント)、三重県(-5.8%ポイント)、和歌山県(-5.7%ポイント)であり、5%ポイント以上の低下となる。一方、相対的に低下幅が小さいのは、京都府(-1.5%ポイント)、大阪府(-2.4%ポイント)、兵庫県(-2.5%ポイント)、鳥取県(-2.5%ポイント)である。

なかでも、2020年奈良県の自府県支出割合は72.1%と関西で最も低かったが、経済活動の正常化により他府県への依存度を高めた結果、23年にさらに低下し66.3%となったことが特徴的である。すなわち、奈良県民はこの間、大阪府(+3.2%ポイント)や京都府(+1.7%ポイント)への依存度を高めている。

それに対して、徳島県の自府県支出割合は両年(2020年:89.3%、23年:82.7%)ともに平均よりも高かったが、この間大きく低下し、低下幅(-6.6%ポイント)は奈良県よりも大きい。一方で、「その他地域」での消費支出割合を上昇させた。四国に位置する徳島県は、地理的な関係で関西の他府県より「その他地域」である香川県、高知県、愛媛県での支出を増やしている可能性が高いと考えられる。

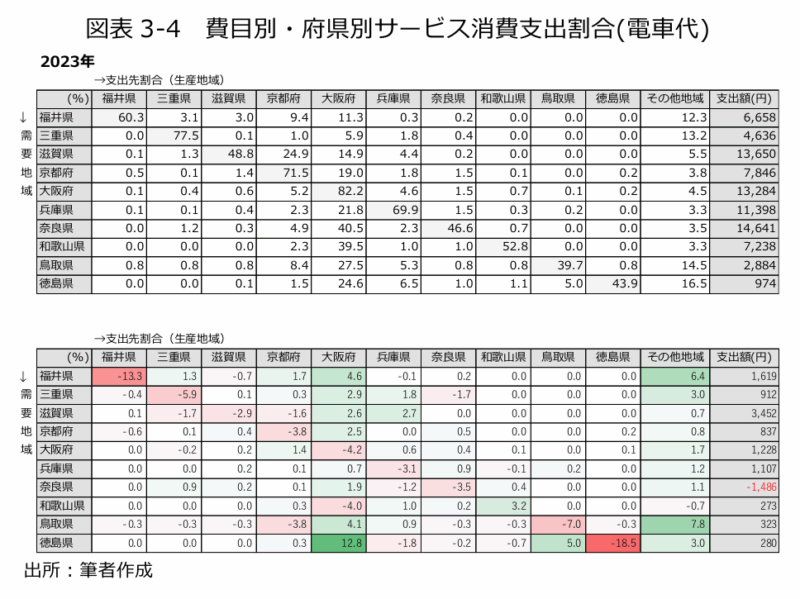

(2)電車代

図表3-4は2番目に大きい支出費目である「電車代」を府県ごとにみたものである。2023年の支出額を降順に示せば、奈良県、滋賀県、大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、福井県、三重県、鳥取県、徳島県となる。20年と比べ、23年の支出額は奈良県(-1,486円)を除くすべての府県で増加している。もともと奈良県の支出額(14,641円)は関西で最も高く、23年に幾分低下したが、依然関西の他府県に比して高い額となっている。

「電車代」の自府県における平均支出割合は2020年65.2%から23年59.3%に低下した。両年で自府県支出割合を比較すると、低下幅が大きいのは徳島県(-18.5%ポイント)、福井県(-13.3%ポイント)であり、いずれも大阪府への支出割合を上昇させている。一方、和歌山県の自県へ

の支出が+3.2%ポイント上昇し、大阪府の支出を低下(-4.0%ポイント)させたのが特徴的である。その背景には、自府県での通勤、通学の増加以外に、コロナ禍後の観光の回復も要因と考えられる。

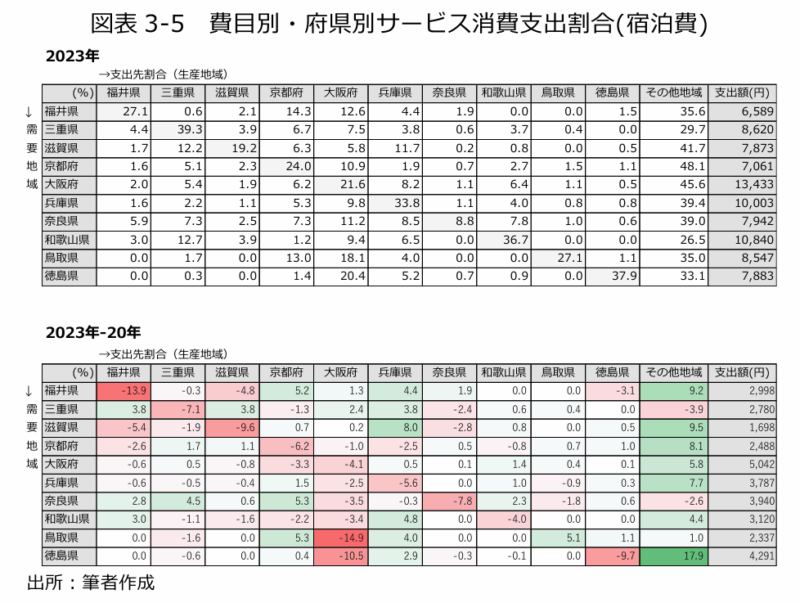

(3)宿泊費

図表3-5は支出額が大きく増加した「宿泊費」を府県ごとにみたものである。2023年の支出額を降順に示せば、では大阪府、和歌山県、兵庫県、三重県、鳥取県、奈良県、徳島県、滋賀県、京都府、福井県となる。20年と比べ、すべての府県において「宿泊費」が増加している。

「宿泊費」の自府県における平均支出割合は2020年31.7%から23年27.6%に低下した。鳥取県(+5.1%ポイント)を除くすべての府県で支出割合を減らしている。また、その多くは「その他地域」への支出割合を増加させていることが確認できる。両年の自府県における支出割合を比較すると、低下幅が大きいのは福井県(-13.9%ポイント)、徳島県(-9.7%ポイント)、滋賀県(-9.6%ポイント)であり、いずれも「その他地域」の支出割合を拡大させている。一方、鳥取県は唯一自府県支出割合を増加(+5.1%ポイント)させた県である。更に、鳥取県民は京都府(+5.3%ポイント)や兵庫県(+4.0%ポイント)への支出割合を大きく上昇させる一方、大阪府への支出を-14.9%ポイント低下させた。また、「その他地域」の支出割合も小幅上昇にとどまることから、関西の比較的近場での宿泊旅行が中心となっていることが背景にあると考えられる。

4. 「来訪者調査」による分析

4.1. コロナ禍後の消費者行動の変容:2020/23年の非パネルデータから

(1)宿泊を伴うケース

【費目別支出額】

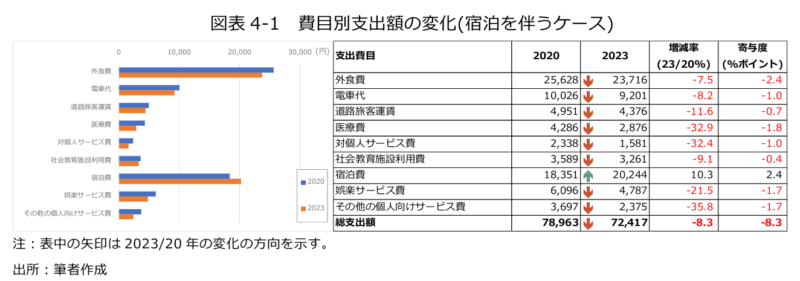

図表4-1 は、宿泊を伴う関西への来訪者が訪問1 回当たりの平均支出額を費目ごとに示したものである。ただし、「宿泊費」は 1 泊当たりの支出額とする。支出額をみると、「宿泊費」以外のすべての費目において、2023年は20年を下回っている。

費目ごとの支出額を降順にみれば、2020年では「外食費」(25,628円)、「宿泊費」(18,351円)、「電車代」(10,026 円)となっている。23 年では「外食費」(23,716 円)、「宿泊費」(20,244 円)、「電車代」(9,201円)と続く。

総支出額の増減率(2023/20)は-8.3%である。うち、「宿泊費」は増加(+10.3%)だが、「その他の個人向けサービス費」(-35.8%)、「医療費」(-32.9%)、「対個人サービス費」(-32.4%)は30%以上の大幅減少である。関西への来訪者はコロナ禍を経て、一層サービス消費支出を削減していることが明らかになった。

総支出額の減少(-8.3%)に寄与した費目をみれば、「外食費」(-2.4%ポイント)、「医療費」(1.8%ポイント)、「娯楽サービス費」(-1.7%ポイント)、「その他の個人向けサービス費」(-1.7%ポイント)となる。なお、「宿泊費」のみが+2.4%ポイントとプラスに寄与している。

なお、支出額を年齢層別にみると、若年層(15-24 歳)では、総支出額が-7.6%減少している。うち、「宿泊費」(+5.6%ポイント)、「対個人サービス費」(+4.5%ポイント)、「道路旅客運賃」(+2.8%ポイント)はプラスに寄与している一方で、「医療費」(-12.0%ポイント)、「外食費」(6.4%ポイント)はマイナスに寄与している。

中年層(25-59 歳)では、総支出額が-11.9%減少した。うち、「宿泊費」(+2.1%ポイント)のみがプラス寄与だが、「娯楽サービス費」(-2.6%ポイント)、「対個人サービス費」(-2.5%ポイント)、「医療費」(-2.4%ポイント)、「その他の個人向けサービス費」(-2.4%ポイント)はいずれもマイナスに寄与している。

高年層(60-74 歳)では、総支出額が-6.8%減少した。うち、「宿泊費」(+3.2%ポイント)はプラスに寄与したが、「外食費」(-7.7%ポイント)、「その他の個人向けサービス費」(-1.1%ポイント)、「娯楽サービス費」(-0.7%ポイント)がマイナスに寄与している。

いずれの年齢層においても、「宿泊費」の上昇がみられるが、若年層の場合は+51.4%と、他の年齢層の増加幅(中年層:+9.6%、高年層:+11.3%)に比して大きい。さらに、「道路旅客運賃」(+37.6%)と「対個人サービス費」(+88.6%)も大幅に増加している。この背景には、コロナ禍収束後に個人旅行や部活、サークルの旅行が再開され、宿泊旅行及び関連費目が増加したことが主要因だと考えられる。一方、中年層では総支出額の減少幅は高年層のそれを上回っている。また、「宿泊費」と「外食費」以外のすべての費目で2桁台の大幅減少となっている。

【費目別支出割合】

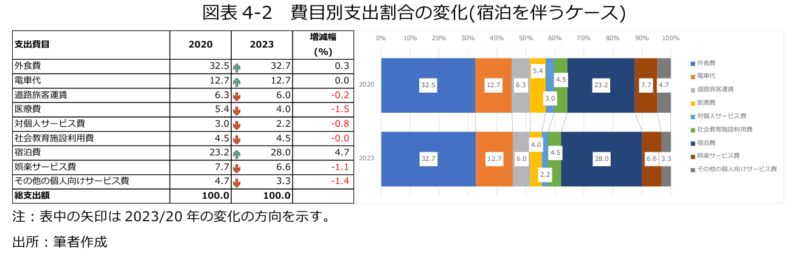

図表4-2は、宿泊を伴う来訪者の費目ごとの支出割合を2020年と23年で比較したものである。 費目ごとのシェアを降順にみれば、2020 年は「外食費」(32.5%)、「宿泊費」(23.2%)、「電車代」(12.7%)と続く。23 年は 20 年から大きな変化がなく、「外食費」(32.7%)、「宿泊費」(28.0%)、「電車代」(12.7%)となる。

費目ごとのシェアの変化をみれば、シェアが拡大したものは「宿泊費」(+4.7%ポイント)、「外食費」(+0.3%ポイント)、シェアが縮小したものは「医療費」(-1.5%ポイント)、「その他の個人向けサービス費」(-1.4%ポイント)、「娯楽サービス費」(-1.1%ポイント)、「対個人サービス費」(-0.8%ポイント)と続く。

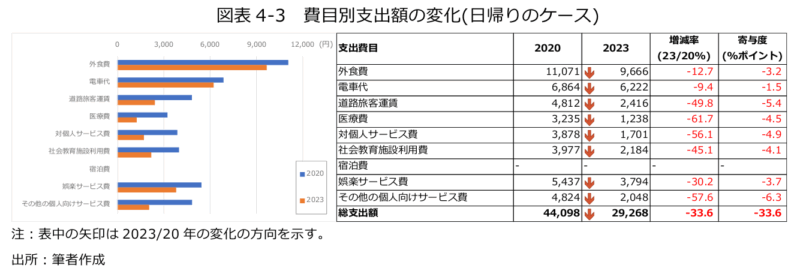

(2)日帰りのケース

【費目別支出額】

図表4-3 は、日帰りの来訪者の訪問1 回当たりの平均支出額を費目ごとに示したものである。支出額をみると、経済活動が再開されたにもかかわらず、2023年の支出額はすべての費目において、20年を下回っている。

費目ごとの支出額を降順にみれば、2020 年では「外食費」(11,071 円)、「電車代」(6,864 円)、「娯楽サービス費」(5,437円)となっている。23年では「外食費」(9,666円)、「電車代」(6,222円)、「娯楽サービス費」(3,794円)と続く。

総支出額の増減率(2023/20)は-33.6%である。具体的にみると、「医療費」(-61.7%)、「その他の個人向けサービス費」(-57.6%)、「対個人サービス費」(-56.1%)が大幅減少し、支出額が半分以上に減少した。

総支出額の減少(-33.6%)に寄与した費目をみれば、「その他の個人向けサービス費」(-6.3%ポイント)、「道路旅客運賃」(-5.4%ポイント)、「対個人サービス費」(-4.9%ポイント)、「医療費」(-4.5%ポイント)となる。

なお、費目ごとの支出額を年齢層別にみると、若年層(15-24 歳)の総支出額は-40.5%減少し、「対個人サービス費」(+3.9%ポイント)、「娯楽サービス費」(+3.7%ポイント)はプラスに大きく寄与する一方、「道路旅客運賃」(-12.4%ポイント)、「その他の個人向けサービス費」(-9.7%ポイント)、「外食費」(-9.4%ポイント)がマイナスに大きく寄与している。

中年層(25-59歳)の総支出額は-42.0%減少し、「対個人サービス費」(-7.2%ポイント)、「その他の個人向けサービス費」(-7.2%ポイント)、「道路旅客運賃」(-6.6%ポイント)、「娯楽サービス費」(-5.8%ポイント)をはじめとして、すべての費目がマイナスに寄与している。

一方、高年層(60-74 歳)の総支出額は-0.3%とわずかな減少にとどまる。「電車代」(+3.4%ポイント)、「道路旅客運賃」(+2.7%ポイント)がプラスに、「外食費」(-2.5%ポイント)、「その他の個人向けサービス費」(-1.4%ポイント)、「娯楽サービス費」(-1.2%ポイント)、「医療費」(-1.2%ポイント)がマイナスに寄与し、相殺され総支出額は小幅の減少にとどまった。

高年層の総支出額の減少幅が圧倒的に小さい。費目でみると、「電車代」や「道路旅客運賃」が大幅に増加していることが特徴的である。コロナ禍後に、日帰りを中心とした相対的に安価な旅行を増加させたと考えられる。一方で、中年層はすべての費目で支出額を削減している。中年層はインフレが進行するなか、節約志向に走っている可能性が考えられる。

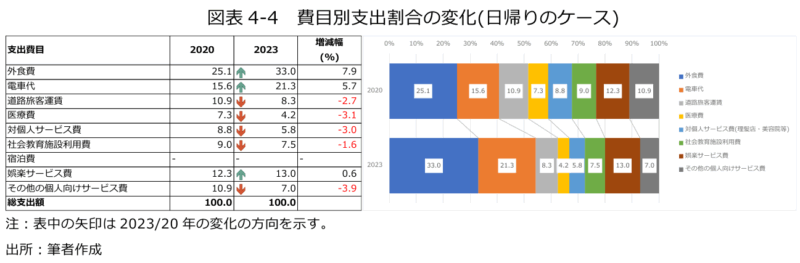

【費目別支出割合】

図表4-4は関西全体での費目ごとの支出割合を2020年と23年で比較したものである。 費目ごとのシェアを降順にみれば、2020 年は「外食費」(25.1%)、「電車代」(15.6%)、「娯楽サービス費」(12.3%)と続く。23 年は「外食費」(33.0%)、「電車代」(21.3%)、「娯楽サービス費」(13.0%)となる。

費目ごとのシェアの変化をみれば、シェアが拡大したものは「外食費」(+7.9%ポイント)、「電車代」(+5.7%ポイント)、シェアが縮小したものは「その他の個人向けサービス費」(-3.9%ポイント)、「医療費」(-3.1%ポイント)、「対個人サービス費」(-3.0%ポイント)、「道路旅客運賃」(-2.7%ポイント)と続く。

4.2. 費目別・地域別サービス消費支出

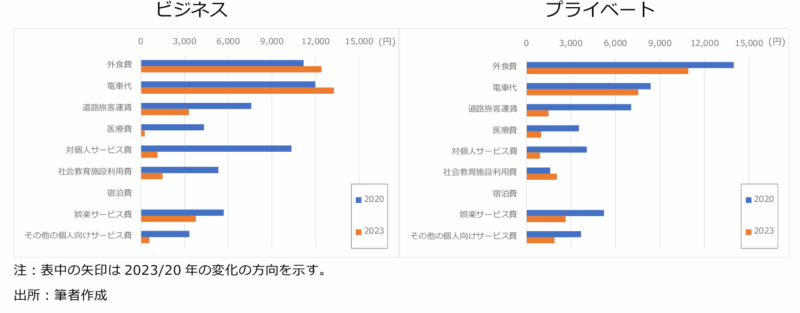

ここでは、関西において経済規模が大きい大阪府、京都府への来訪を取り上げ、その支出構造を分析する。特に、大阪府、京都府への来訪者の来訪目的をビジネス・プライベートに分けて調査を行ったため、来訪目的ごとにより詳細な支出構造分析が可能である。なお、関西各府県における費目ごとのサービス消費支出構造は参考図表4(宿泊を伴うケース)、参考図表 5(日帰りのケース)を参照のこと。

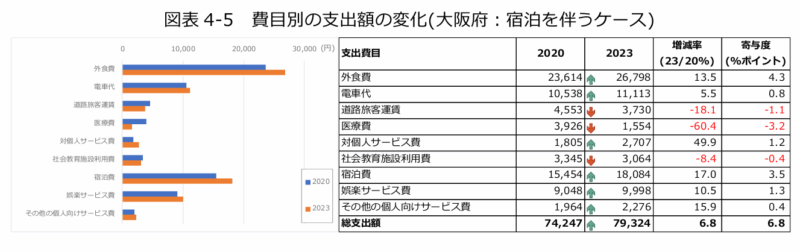

(1)大阪府

【宿泊を伴うケース】

図表4-5は、大阪府で宿泊を伴う来訪者の費目ごとの支出額を示しており、「外食費」と「宿泊費」が主要な支出費目となっている。2020年に比べ、23年の総支出額は+6.8%増加し、「外食費」(+4.3%ポイント)と「宿泊費」(+3.5%ポイント)がその増加に寄与した。特に、ビジネス出張での当該費目の支出額増加が大きい。

ビジネス出張での総支出額は+62.3%と大幅増加し、「外食費」(+20.6%ポイント)、「対個人サービス費」(+14.9%ポイント)、「宿泊費」(+10.6%ポイント)が大きく寄与した。それ以外の費目での支出額の増加は小幅にとどまる。一方で、プライベート旅行での総支出額は-4.8%と小幅減少し、「宿泊費」(+2.1%ポイント)は増加したものの、「医療費」(-4.4%ポイント)、「道路旅客運賃」(-2.5%ポイント)、「対個人サービス費」(-1.7%ポイント)は減少に寄与した。なお、コロナ禍後の「医療費」の減少は、重症により府県を跨いで大病院に受診するケースの減少や、そもそもの受診回数の減少が背景にある可能性が高い。

総じて、大阪府で宿泊を伴う来訪者のプライベート旅行での支出額は2020年、23年でほぼ同額であるのに対し、ビジネス出張での支出額が23年で大きく増加した。大阪府は多くの産業があり、コロナ禍後のビジネス出張の増加は容易に想像できる。また、物価上昇に加え、出張先での外食、更に長期滞在によるクリーニング等の利用で「対個人サービス費」も大幅に増加したことが背景にあると考えられる。

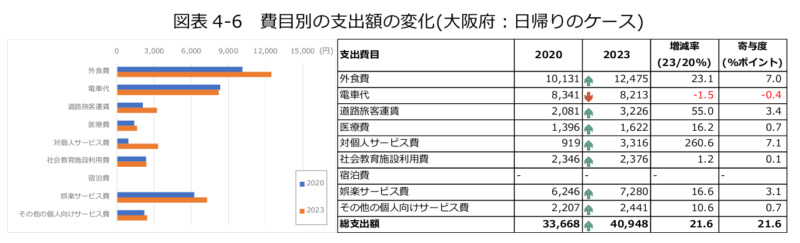

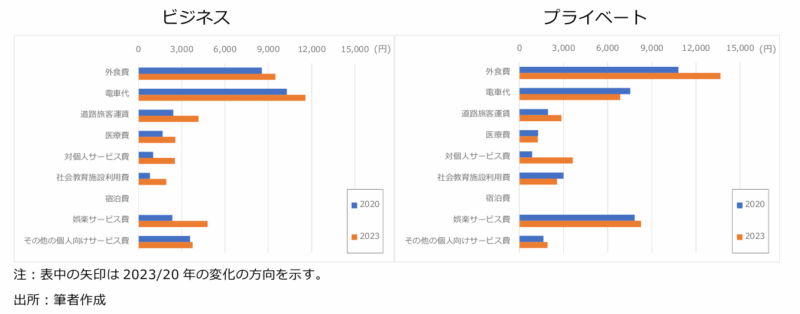

【日帰りのケース】

図表4-6は、大阪府で日帰りの来訪者の費目ごとの支出額を示している。2020年と比べ、23年の総支出額は+21.6%増加し、「対個人サービス費」(+7.1%ポイント)と「外食費」(+7.0%ポイント)がその増加に大きく寄与した。

ビジネス出張での総支出額は+33.0%と大幅増加し、「娯楽サービス費」(+8.0%ポイント)、「道路旅客運賃」(+5.7%ポイント)、「対個人サービス費」(+4.9%ポイント)が大きく寄与した。

プライベート旅行での総支出額も+17.5%増加し、「外食費」(+8.2%ポイント)、「対個人サービス費」(+7.9%ポイント)がその増加に大きく寄与した。

大阪府への日帰りの来訪者は、ビジネス出張、プライベート旅行どちらにおいても支出額が増加しており、コロナ禍から大阪府への日帰り訪問が回復していると考えられる。特に、プライベート旅行の「電車代」が小幅減少し、「外食費」や「対個人サービス費」、「道路旅客運賃」が増加していることから、関西以外の近隣府県から車で来訪し、そのままドライブ観光による旅行が中心となっている可能性を示唆している。

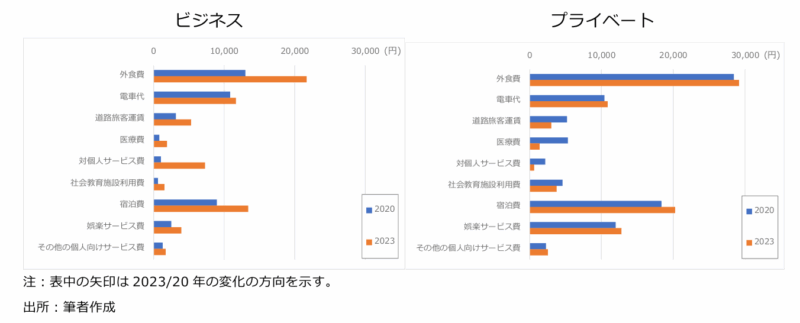

(2)京都府

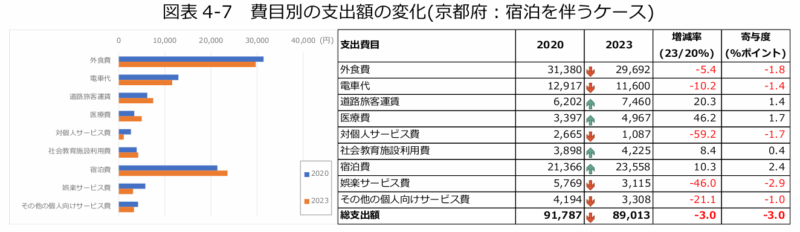

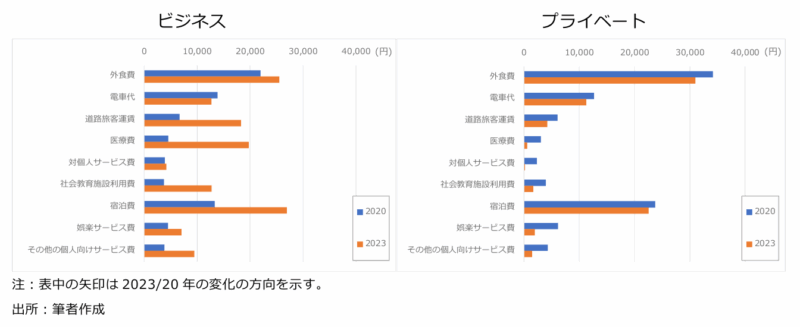

【宿泊を伴うケース】

図表4-7は、京都府で宿泊を伴う来訪者の費目ごとの支出額を示している。2020年と比べ、23年の総支出額は-3.0%減少している。うち、「宿泊費」(+2.4%ポイント)、「医療費」(+1.7%ポイント)、「道路旅客運賃」(+1.4%ポイント)は増加だが、「娯楽サービス費」(-2.9%ポイント)と「外食費」(-1.8%ポイント)等が減少しており、総支出額の減少に寄与した。なお、「宿泊費」はビジネス出張での支出額が大幅に増加したためである。

ビジネス出張での総支出額は+79.1%と大幅増加し、「医療費」(+19.9%ポイント)、「宿泊費」(+17.9%ポイント)、「道路旅客運賃」(+15.3%ポイント)が大きく寄与した。一方で、プライベート旅行ですべての費目において減少し、総支出額は-22.3%減少した。特に、「娯楽サービス費」(-4.4%ポイント)、「外食費」(-3.3%ポイント)がその減少に寄与した。

京都府で宿泊を伴う来訪者は、ビジネス出張で宿泊料の高騰が影響し、支出額が大幅に増加する一方、プライベート旅行では減少している。ビジネス出張での支出額増は、出張等がコロナ禍前の状態に回復しているためだと考えられる。しかし、プライベート旅行での支出減は、インバウンドの増加により京都観光が減っていることを示唆している。京都府の主要観光地において、インバウンドの増加による混雑等のオーバーツーリズム問題が多発し、国内での旅行先として京都を選べなくなっていることが背景にあると考えられる。

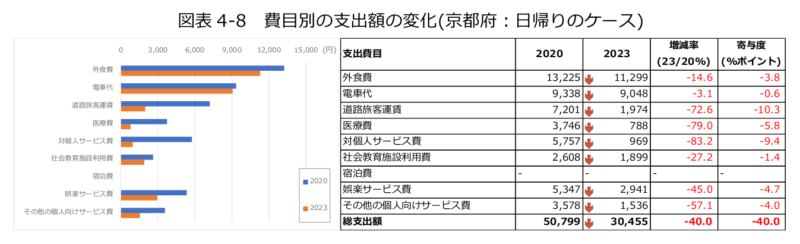

【日帰りのケース】

図表4-8は、京都府で日帰りの来訪者の費目ごとの支出額を示している。2020年と比べ、23年の総支出額は-40.0%、2万円弱減少した。すべての費目において支出額が減少しているが、中でも特に「道路旅客運賃」(-10.3%ポイント)と「対個人サービス費」(-9.4%ポイント)が総支出額の減少に大きく寄与した。

ビジネス出張での総支出額は-39.4%減少し、「外食費」(+2.1%ポイント)、「電車代」(+2.1%ポイント)のみ増加しているが、「対個人サービス費」(-15.4%ポイント)、「道路旅客運賃」(-7.2%ポイント)等が減少し、総支出額の減少に寄与した。プライベート旅行での総支出額も-40.2%減少した。「社会教育施設利用費」(+0.9%ポイント)のみが増加し、「道路旅客運賃」(11.7%ポイント)、「対個人サービス費」(-6.7%ポイント)、「外食費」(-6.5%ポイント)等が減少した。

京都府での日帰りビジネス出張はコロナ禍よりも支出額が減少していることから、そもそも京都府への出張回数が減少したことが考えられる。プライベート旅行の支出額減は、宿泊を伴うケースと同様に、オーバーツーリズム等の問題から京都府への旅行回数が減少したことが大きな要因だと考えられる。

小括

これまでの分析から主な結果を整理し、そこから得られた含意は以下のようになる。

- 「居住者調査」の分析によれば、2020年に比べ23年の関西居住者のサービス消費支出額は、経済活動の再開とともに、調査対象の9費目すべてにおいて増加した。なかでも、「宿泊費」、「医療費」、「外食費」の増加が大きい。特に、「宿泊費」の増加については、コロナ禍後のサービス利用の回復とともに、宿泊料の高騰が影響している。

- 年齢層別にみると、若年層(15-24歳)では外出及びレジャー関連の支出額が大幅増加し、結果、総支出額は+65.8%増加した。一方、中年層(25-59歳)では+31.3%にとどまっており、高年層(60-74歳)では+17.6%とさらに小さく、いずれも若年層の伸びを下回る。

- 自府県での消費支出割合はコロナ禍後の経済活動の再開に伴い低下する一方、県をまたぐ支出割合が上昇した。特に、奈良県ではその傾向が著しい。コロナ禍においても自府県消費支出割合は72.1%と関西で最も低かった。23年には経済活動の正常化により、大阪府や京都府での支出割合を高めた結果、66.3%へと一層低下したのは印象的である。

- 「来訪者調査」の分析によれば、コロナ禍収束後、宿泊を伴う来訪者は「宿泊費」以外のすべての費目でコロナ禍より支出を減らしており、その減少幅は-8.3%である。日帰りの来訪者もすべての費目で支出を減少させており、その減少幅は-33.6%とさらに大きい。来訪者の消費行動は居住者のそれと大きく異なる。

- 年齢層別にみると、すべての年齢層において、総支出額が減少している。宿泊を伴う場合の支出額の減少幅は、若年層で-7.6%、中年層で-11.9%、高年層で-6.8%である。日帰りの場合はそれぞれ-40.5%、-42.0%、-0.3%となる。なかでも、中年層の減少幅が一番大きい。

- 最後に、大阪府と京都府への来訪者に着目し、その支出構造をみれば、大阪府にビジネスで来訪した人の支出額は、宿泊・日帰りに関わらず増加しているのに対し、京都府の場合は宿泊で増加しているが、日帰りで減少している。一方、プライベートでの支出額についてみれば、京都府では宿泊・日帰りともにコロナ禍に比して減少していることがわかった。

総じて、関西内居住者のサービス消費支出はコロナ禍から回復したが、関西来訪者の支出はコロナ禍時点よりも減少していることが分かった。特に、京都府へのプライベートでの来訪が減少しており、この背景には、インバウンドの急増によるオーバーツーリズムからの国内観光客の減少と京都における宿泊料高騰の影響が推察される。このことは、稲田・野村(2025)で指摘した現象が京都府で起こっていることをWebアンケートの結果からも確認できたことである。