ABSTRACT

本稿の目的は、一般財団法人関西観光本部との共同プロジェクト調査の結果を用いて、大阪・関西万博の前半の経済効果をレビューするものである。限られた情報に基づいた分析であるが、その結果を整理し、得られた含意を要約すれば以下の通りとなる。

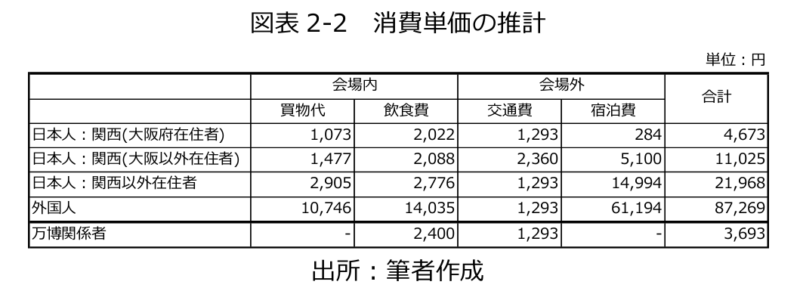

- APIRと関西観光本部が共同で実施したアンケート調査結果によれば、大阪・関西万博前半期間における会場来場者1人当たりの平均消費額(単価)は、日本人については、大阪在住者で4,673円、大阪以外の関西在住者で1万1,025円、関西以外の在住者で2万1,968円である。外国人については3泊4日の旅程を想定し、8万7,269円と推計される。

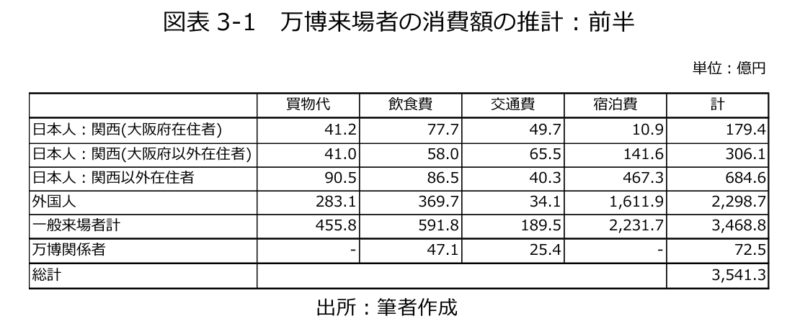

- 消費単価に万博前半(4月13日から7月31日)の累計一般来場者数を乗じて推計した経済効果(発生需要ベース)は、1)一般来場者の消費額は3,468.8億円、2)関係者の消費額は72.5億円、3)総計3,541.3億円となる。

- 過去のパターンから後半の来場者数の加速と単価の上昇を考慮すると、全期間中の来場者消費額は2024年1月にAPIRが推計した8,913億円を上回る可能性も想定できる。

- 前半の発生需要は順調に出てきており、関西経済全体の消費が比較的停滞する中で、その大きな寄与が目立つ。万博は世界的なイベントであるために、実質所得が伸び悩む中でも消費者はこの機会を逃さないため万博への支出を増やし、その他のサービス支出を抑制する可能性がある。このネットの効果については十分考慮する必要がある。

DETAIL

はじめに

大阪・関西万博が4月13日に開幕した。日本では2005年の愛・地球博以来20年ぶり、大阪府では1970年の大阪万博から55年ぶりの開催となる。日本国際博覧会協会は、国内外からの来場者数は2,820万人を見込んでおり、万博関連事業と来場者消費による経済効果が期待されている。万博開催前半を終えるにあたり、経済効果も含めて前半のレビューを行う。本稿の展開は以下の通りである。

1.では足下の万博来場者数の推移を確認し、来場目標である2,820万人達成に向けての課題(天候など)を抽出する。また入場券の販売状況を整理し、その特徴を示す。加えて、運営費とチケット収入の関係についても議論する。2.ではアンケート調査の結果を用いて、万博会場で発生する需要の整理(来場者と関係者の消費)を行う。3.ではその結果を用いて、大阪・関西万博経済効果の前半のレビューを行う。

1. 来場者動向の整理

(1) 来場者数の動向

まず開幕から足下8月24日までの一般来場者の推移を確認しよう。

累計一般来場者数をみれば、8月24日現在で1,567.6万人、目標値である2,820万人に対しする達成率は55.6%となっている。

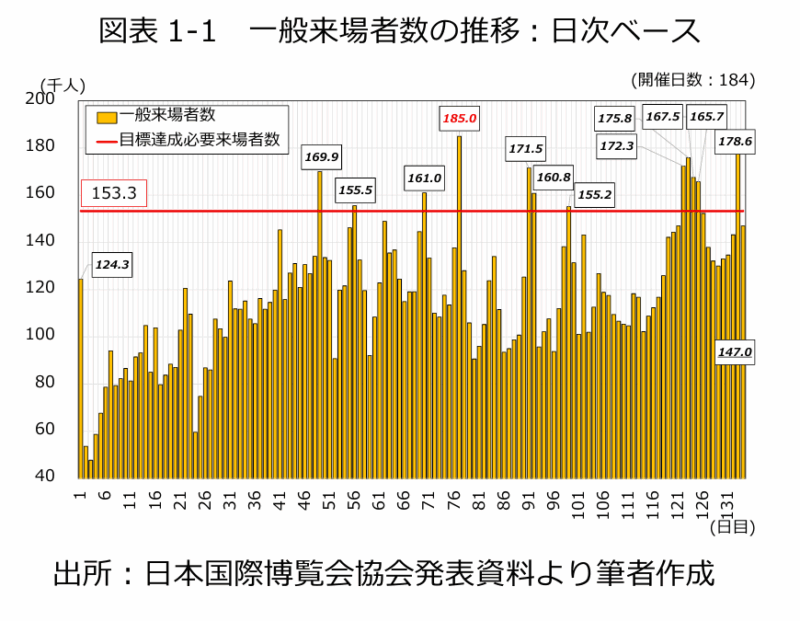

日次ベースの来場者数をみると、6月28日(開幕77日目)に来場者数18.5万人と過去最高値を記録した。2,820 万人達成には1日平均15.3万人が必要となるが、8月22日時点で15.3万人を超えたのは、12回である。特にお盆休暇にあたる8月12日から16日にかけて15万人超の来場者数を記録したのは特徴的である。

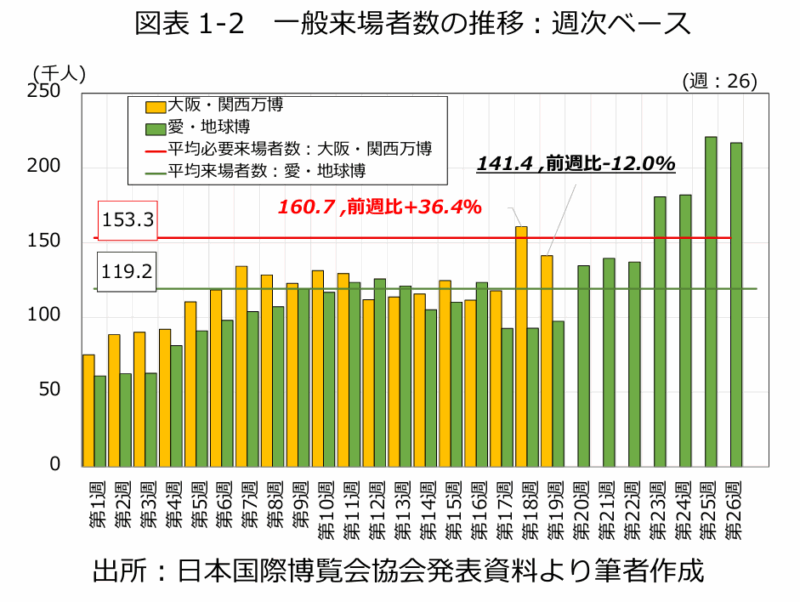

週次ベースで一般来場者数をみると、お盆休暇に伴い、来場者数が急増し、第18週(8月10~16日)において、初めて目標平均必要来場者数15.3万人を超えた。なお、2005年の愛・地球博をみれば、第9週(5月23~29日)には1日平均必要来場者数(11.9万人)を達成していることがわかる。

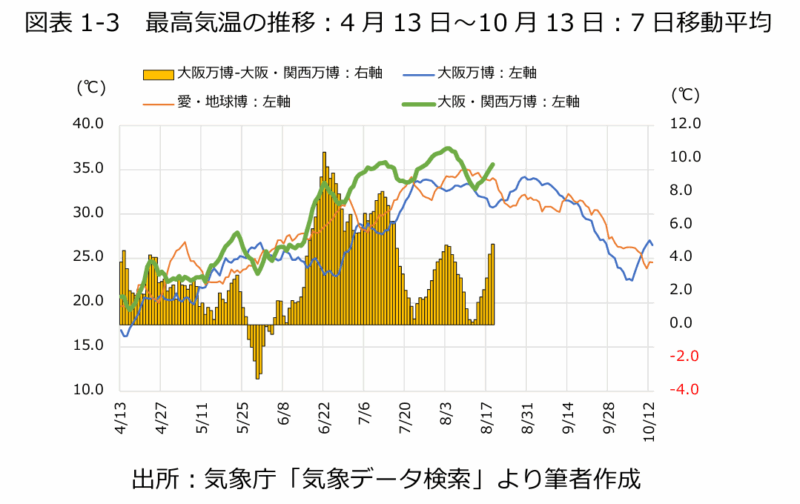

万博の来場者にとっての関心事の一つに天候の影響が挙げられよう。図表 1-3 は 1970 年大阪万博、2005年愛・地球博と2025年の大阪・関西万博の最高気温を比較したものである。特徴的なのは、地球温暖化の影響が垣間見られることである。すなわち、6月中旬から7月にかけて70年大阪万博時と比較して、5~10℃の上振れがみられる。来場者の酷暑対策が進むものの、高温状態が持続することで夏以降の来場者数へのマイナスの影響が懸念されるところである。

(2) 入場券の販売動向

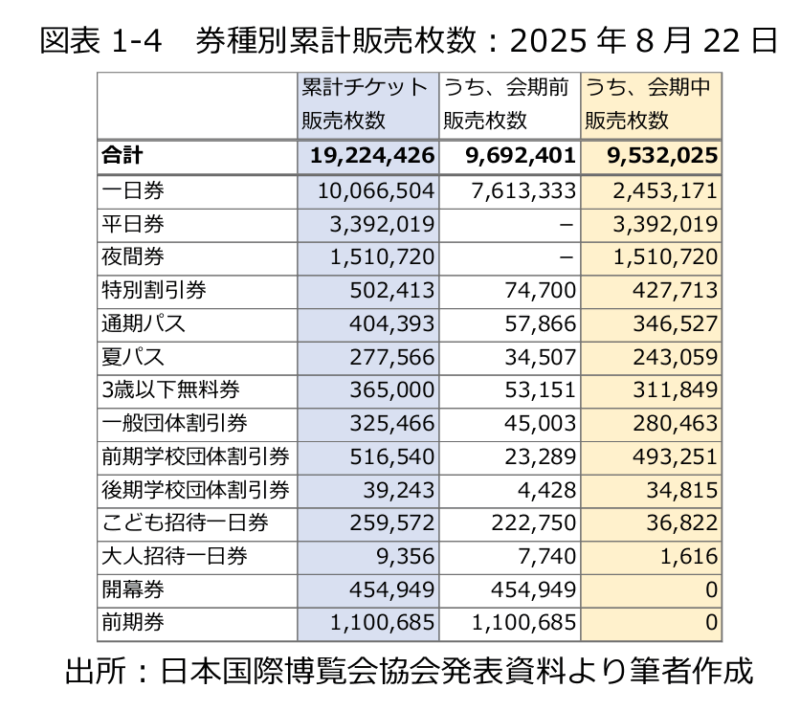

入場チケットの累計販売状況(8月22日現在)は1,922万枚で、うち、会期前が969万枚、会期中が953万枚となっている。協会が目標としている販売枚数2,300万枚に対して、達成率は83.6%である。会期中販売枚数(953万枚)のうち、一日券平日券と夜間券合わせて736万枚、通期パスが34.7万枚、夏パスは24.3万枚販売されている(図表1-4)。

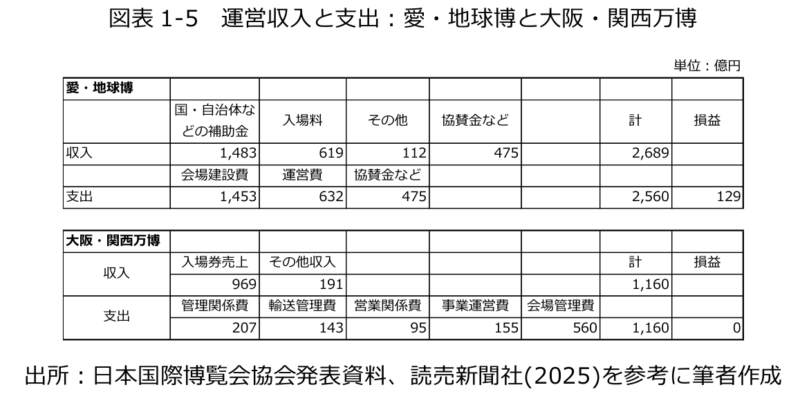

(3) 運営費とチケット収入、その他(グッズ)収入との関係

万博運営費は入場券売上とその他収入からなる。8月15日の時点で入場券の販売枚数が約1,866万枚に達し、売り上げは黒字目安の969億円を超え、黒字化が見えてきた。また、ミャクミャクグッズの売り上げが好調ということもあり、ライセンス代を中心にその他収入の191億円についても上振れる可能性もある(図表1-5)。グッズについては、菓子類、衣料類、雑貨類などの販売好調がみられる。また、他社とのコラボレーションによるグッズの販売も大きく伸びている。

2. アンケート調査の結果

来場者消費額については、1人当たり消費額(単価)を推計し、累計来場者数を乗じて計算される。

以下、順に説明しよう。

(1) 単価の決定

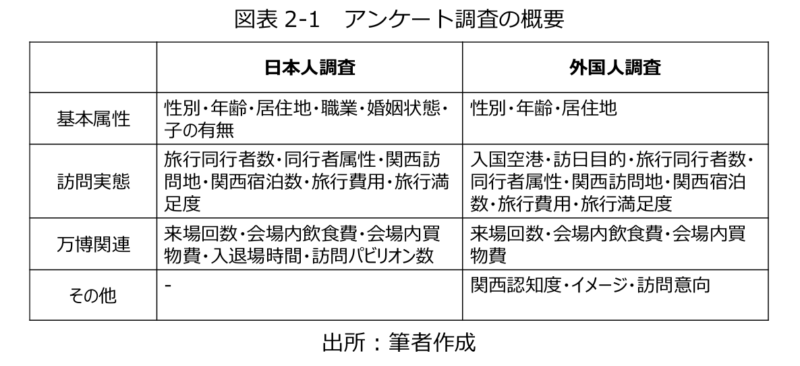

APIR では万博の経済効果を検証するため、日本人及び外国人に対してアンケート調査を実施した。なお、調査項目については図表2-1に示されている。

来場者消費は、万博会場内と会場外で発生する。前者については、買物代と飲食費を調査対象とした。後者については、交通費と宿泊費を対象とした。また、外国人についてはアンケート調査から得られた1人1泊当たりの宿泊費に3泊4日の旅程を想定して、宿泊費の単価を計算している。

買物代、飲食費と宿泊費についてはアンケート調査より計算した。また、交通費については、大阪府在住者、関西以外在住者及び外国人については、大阪府内での移動費を計上した。すなわち、JR:大阪-夢洲の往復運賃1,120円、Metro:本町-夢洲の往復運賃760円、及びシャトルバスの往復平均運賃 2,000 円の単純平均で算出した。一方、大阪府以外の関西在住者については、各府県から移動を考慮し、各府県の主要駅(京都駅、三宮駅、近鉄奈良駅)から夢洲駅までの運賃を単純平均して算出した。結果、1 人当たり平均単価をみれば、日本人のうち、大阪在住者は 4,673 円、大阪以外の関西在住者は1万1,025円、関西以外在住者は2万1,968円、また外国人は8万7,269円となる。

また、万博関係者の消費需要も重要なので、本試算では平均飲食費と交通費を想定した。飲食費については、関係者用の食堂の平均飲食費を調査し、ランチ代を1シフト制2,400円と仮定している。交通費については大阪府下からの移動費を計上している。

以上の単価を整理したのが図表2-2に示されている。

(2)来場者の分割

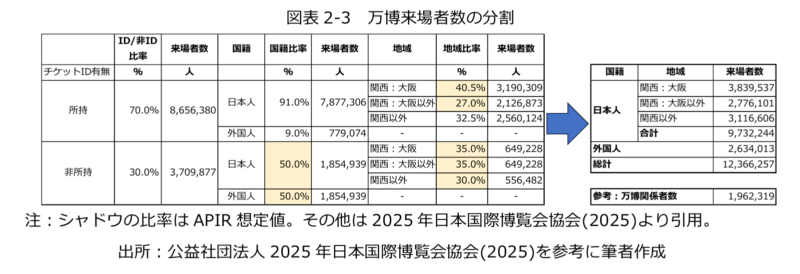

図表2-3は、万博前半に当たる7月31日までの実績値を用いて、国際博覧会協会の資料(以下、理事会資料)を基に出身地別の来場者数を推計したものである。

万博来場者は、ID 所持者と ID を所持しない者からなる。前者については、国籍や出身府県の情報が得られる。問題は後者で、国籍及び出身府県の情報が得られない。そこで我々は、万博協会の資料に基づき、以下の方法で推計した。

ID所持者は、6月23日の万博協会の資料に示されているように、開幕から6月12日の累計一般来場者のうち、70.0%に該当する。また、ID非所持者は30.0%となる。ID所持者の国籍比率については、国内が91.0%、海外が9.0%となっている。ID非所持者、すなわち当日来場者については、日本人が50%、外国人が50%と仮定した。

日本人の地域別比率については、ID所持者の場合、関西(2府4県)が67.5%であるが、各府県の詳細内訳が示されていないので、ここでは67.5%のうち大阪府を6割(40.5%)、その他府県を4割(27.0%)と想定した。関西以外は理事会資料に基づき 32.5%とした。なお、ID 非所持者については関西70%(大阪:35.0%、大阪以外の関西各府県:35.0%)、関西以外を30%として分割した。

なお、本調査では日本人と外国人について万博来場回数を聞いている。結果、日本人については、訪問回数が1回の場合73.5%、2回以上(リピーター)は26.5%である。また、外国人については、訪問回数が1回の場合86.3%、2回以上(リピーター)は13.6%となっており、日本人のリピーターは外国人のリピーター比率の2倍程度である。

結果、7月31日時点の累計一般来場者数は1,236万6,257人、日本人は973万2,244人である。うち大阪在住者が383万9,537人、大阪以外の関西在住者が277万6,101人、関西以外在住者が311万6,606人となる。また、外国人は263万4,013人である。なお、同期間における万博関係者数は、公式発表から196万2,319人となっている。

万博開催期間前半(4-7 月期)に訪れた外国人の同期間の訪日外客全体に占める比率をみると、18.3%である。一方、愛・地球博の場合、期間中(2005 年 3月25日-9月25日)の外国人は102万240人で、同期間の訪日外客数は405万2,221人であるから、外国人比率は25.2%となる。訪問比率は愛・地球博の方が高くみえるが、注意が必要なのは、数値は期間前半の数値であることであり、訪日外客数を巡る環境(2005年:672 万7,926人、24年:3,687 万148 人)が大きく異なっていることである。

3. 大阪・関西万博前半の経済効果のレビュー

2.で推計した消費単価に累計来場者数を乗じて計算した来場者の消費金額の推計値が図表 3-1 に示されている。日本人が消費した金額のうち、大阪在住者は 179.4 億円、大阪以外の関西在住者は306.1 億円、関西以外在住者は684.6億円となる。また、外国人の消費額は2,298.7億円となる。一般来場者の消費金額は総計で3,468.8億円、万博関係者のそれは72.5億円、総計は3,541.3億円となる。

今回の前半のレビューでは、開催総日数のうち、110 日分の来場者の消費額を推計したことになる。後半(74 日間)の来場者の上振れを考えると、前半以上の消費額が発生する可能性が高い。なお、前回APIR Trend Watch No.92で推計した通期での来場者消費支出は8,913億円である。様々な経緯を辿ってきたが、前半の大阪・関西万博は試算値を達成するペースでの経済活動であるといえよう。

まとめ

本試算は大阪・関西万博前半の経済的効果(発生需要ベース)を試算したものである。分析結果を整理し、得られた含意を要約すれば以下の通りとなる。

- 来場者数は8月24日現在で1,567.6万人、目標値である2,820万人に対する達成率は55.6%となっている。8月15日の時点で入場券の販売枚数が約1,866万枚に達し、売り上げは黒字となる目安の969億円を超え、運営費については黒字化が見えてきた。これには、ミャクミャクを含むグッズの売上拡大がポイントとなろう。

- アンケート調査によれば、来場者1人当たりの平均消費単価は、大阪在住者4,673円、大阪以外の関西在住者1万1,025円、関西以外在住者2万1,968円、また外国人8万7,269円と推計される。

- 消費単価に累計一般来場者数(7月31日時点)を乗じて推計した万博前半の一般来場者の消費額は3,468.8 億円となる。なお、万博会場内で発生する関係者の消費額(72.5億円)も重要で、これを考慮すると総計3,541.3億円となる。後半の来場者数の加速(図表1-2)と消費単価の上昇を考慮すれば、期間中の来場者消費は2024年1月にAPIRが推計した8,913億円を上回る可能性も想定できる。

- 発生需要の分析に加え、経済全体への影響についての総合的な分析は、開催期間後半の試算を踏まえた上で、万博閉幕後に発表する予定である。前半の経済効果は順調に出てきており、関西全体の消費が比較的停滞する中で、その寄与が目立つ。万博は世界的なイベントであるために、実質所得が伸び悩む中で消費者はこの機会を逃さないために万博への支出を増やし、他方でその他のサービス支出を抑制する可能性がある。このネットの効果については十分考慮する必要があろう。またこの点は別途の調査によって、補完すべきである。

万博後半についても前半と同様の手法で経済効果の推計の発表を万博終了後に予定している。なお、前半の推計にあたっては限られた情報(一般来場者数など)を用いている。今後より詳細な一般来場者の属性データの発表とともに本試算の内容は変化する可能性があることに注意が必要である。