ABSTRACT

【ポイント】

- JNTO訪日外客統計によれば、11月の訪日外客総数(推計値)は44万800人となり、6カ月連続で200万人を超えた。なお、中国人客を除いた総数は218万2,500人(同+29.1%%)で、5カ月連続でコロナ禍前を上回っている。

- 目的別訪日外客総数(暫定値)をみれば、9月は218万4,442人となった(2019年同月比-3.9%)。うち、観光客は190万5,162人(同-0.4%)とコロナ禍前をほぼ回復。商用客は9万7,835人(同-36.5%)、その他客は18万1,445人(同-11.8%)であった。

- 2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により、これまで順調に回復してきた訪日外客への悪影響が懸念されている。突発的なリスクに弱いインバウンド需要に対して、日本の危機対応力を磨き上げ訪日外客に訴求していく戦略が必要である。すなわち、旅行先での「安全・安心」の確保に加え、ストレスなく旅行ができる「安堵」を得られることが重要となろう。

【トピックス1】

- 関西11月の輸出額は前年同月比-7.7%と7カ月連続の減少。また、輸入額も同-12.6%と8カ月連続で減少し、7カ月連続で2桁のマイナス。輸出、輸入いずれも減少だが、後者の落ち込み幅が前者を上回り、貿易収支は10カ月連続で黒字を維持した。

- 11月の関西国際空港(以下、関空)への訪日外客数は66万3,795人と2カ月連続で60万人超の水準となった。

- 10月のサービス業の活動は2カ月連続で悪化し、足踏みがみられた。第3次産業活動指数は2か月連続で、対面型サービス業指数は3カ月連続でいずれも前月比低下。また、観光関連指数も2カ月連続で同低下した。

【トピックス2】

- 9月の関西2府8県の延べ宿泊者数は10,375.7千人泊。外国人延べ宿泊者の増加が全体に寄与した影響もあり、2019年同月比では9カ月ぶりに増加に転じた。

- うち、日本人延べ宿泊者数は7,413.3千人泊と6カ月ぶりに2019年同月の水準を上回った。また、外国人延べ宿泊者数は2,926.4千人泊で、2019年同月比+19.8%と2カ月連続でコロナ禍前を上回った。日本人延べ宿泊者に比して外国人の回復の方が先行している。

【トピックス3】

- 2023年7-9月期における関西各府県の訪問率をみれば、大阪府39.5%が最も高く、次いで京都府30.2%、奈良県8.7%、兵庫県5.8%、和歌山県1.3%、滋賀県0.9%と続く。

- 2023年7-9月期の関西2府4県の訪日外国人消費単価(旅行者1人1回当たりの旅行消費金額)は19年同期比+12.1%増加。費目別では、飲食費は減少したが、その他費目が増加した。

- 関西の訪日外客数と消費単価を用いて、2023年7-9月期の関西における消費額を推計した。結果、訪日外客消費額は1,253億2,262万円となり、19年同期比-5.5%と、コロナ禍前の9割超を回復。全国の消費額が同+17.7%とコロナ禍前を回復したのに比して、関西の回復は依然遅れている。

DETAIL

ポイント

12 月発表データのレビュー:JNTO 訪日外客

▶ JNTO 訪日外客統計によれば(図1及び表4)、11月の訪日外客総数(推計値)は 244万800人となり、6カ月連続で200万人を超えた。2019年同月比では-0.0%と2カ月ぶりの低下だが、コロナ禍前とほぼ同程度であった。なお、中国人客を除いた総数は218万2,500人で、同+29.1%と5カ月連続でコロナ禍前を上回った(前月:同+28.0%)。また、同月の出国日本人数は102万7,100人で、2カ月ぶりの100万人超の水準となった(前月:93万7,714人)。19年同月比-37.5%と前月(同-43.6%)から減少幅は縮小した。

図1 訪日外客数及び出国日本人数の推移

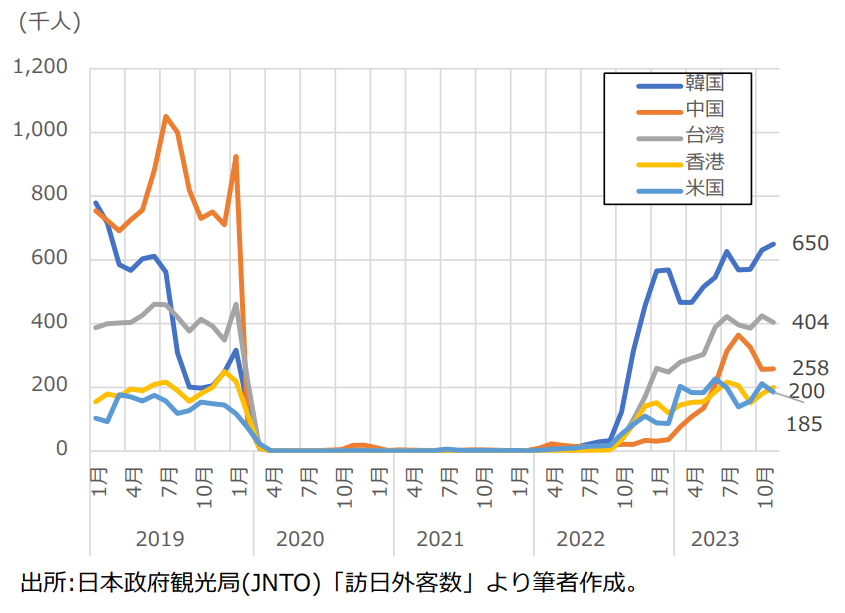

▶ 訪日外客数のトップ5を国・地域別にみると(図2)、韓国が64万9,900人(2019年同月比+217.0%)と最多であり、次いで台湾が 40万3,500人(同+2.9%)、中国が25万8,300人(同 65.6%)、香港が20万400人(同+0.3%)、米国が18万4,800人(同+24.0%)と続く。

図 2 上位 5 カ国・地域別訪日外客数の推移

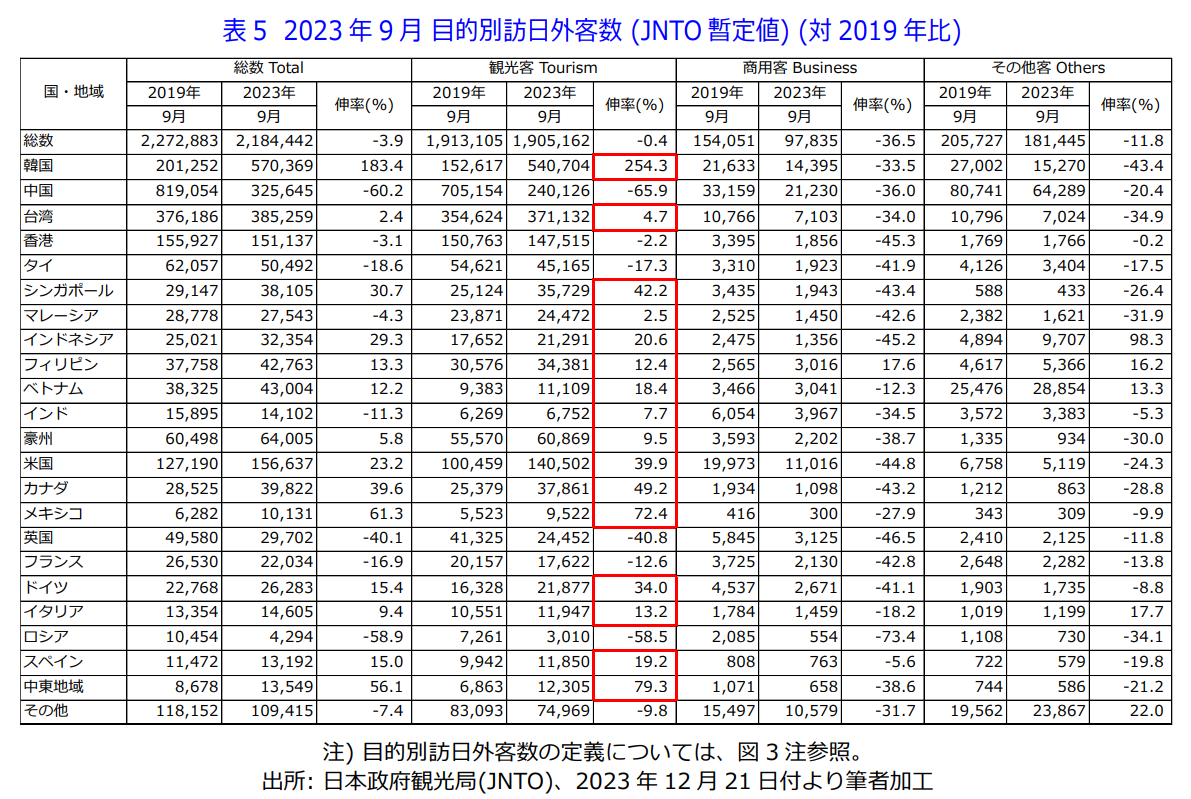

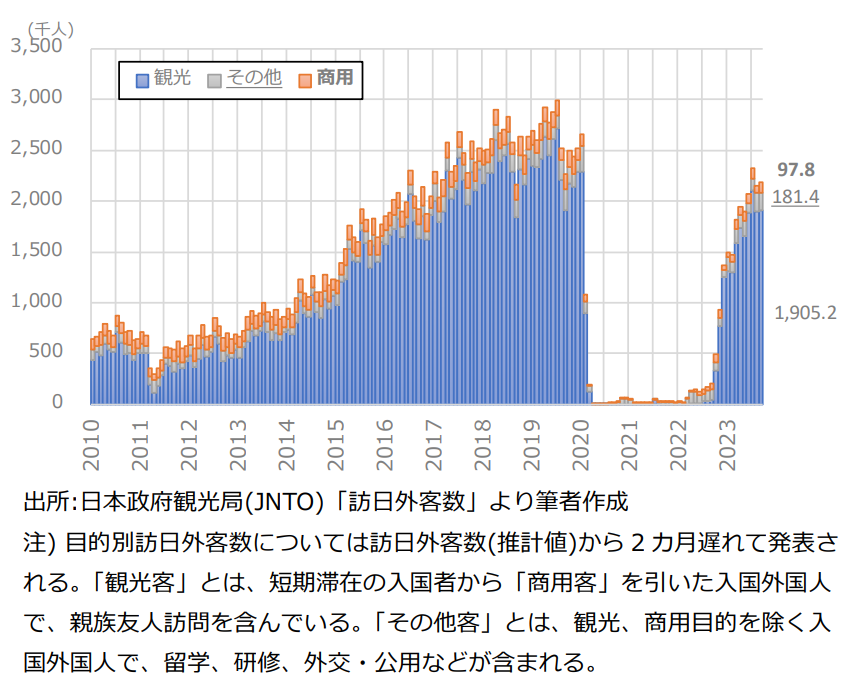

▶ 目的別訪日外客総数(暫定値)をみれば、9月は218万4,442人と4か月連続で 200 万人を超えた(2019年同月比-3.9%)(図3及び表5)。うち、観光客は 190万5,162人(同-0.4%)、商用客は9万7,835人(同-36.5%)、その他客は18万1,445人(同 11.8%)であった。観光客はコロナ禍前をほぼ回復した一方、商用客は6割程度、その他客は8割強の回復にとどまっている。

図 3 目的別訪日外客数推移

▶ うち、観光客のTOP5を国・地域別にみれば、9月は韓国が54万704人(2019年同月比+254.3%)と最多であった。次いで台湾が37万1,132人(同+4.7%)、中国が24万126人(同 65.9%)、香港が14万7,515人(同-2.2%)、米国が14万502人(同+39.9%)と続く(表5)。19年同月比では台湾が初めてコロナ禍前を回復した。

▶ 7-9月期の目的別訪日外客をみれば、観光客は591万729人(2019年同期比-13.5%)、 商用客は26万8,081人(同 36.3%)、その他客は48万3,516人(同-8.9%)であった。

▶ 先行きの訪日外客の動向については自然災害がリスク要因となろう。2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により、これまで順調に回復してきた訪日外客への悪影響が懸念されている。突発的なリスクに弱いインバウンド需要に対して、日本の危機対応力を磨き上げ訪日外客に訴求していく戦略が必要である。すなわち、旅行先での「安全・安心」の確保に加え、ストレスなく旅行ができる「安堵」を得られることが重要となろう。

トピックス

11 月関西の財貨・サービス貿易及び 10 月のサービス産業動向

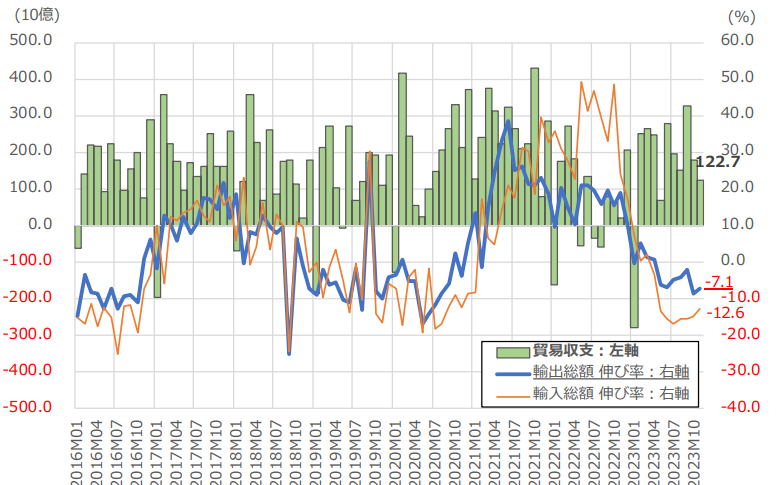

▶ 関西11月の輸出額は前年同月比-7.1%と7カ月連続で減少した(前月:同-8.8%)。一方、輸入額は同-12.6%と8カ月連続の減少。また、7カ月連続で2桁のマイナスとなった(前月:同 14.8%)。輸出、輸入いずれも減少だが、後者の落ち込み幅が前者を上回り、貿易収支は+1,227億円と、10カ月連続で黒字を維持した(前年同月比+505.5%)(図4)。

図 4 関西 対世界貿易の推移

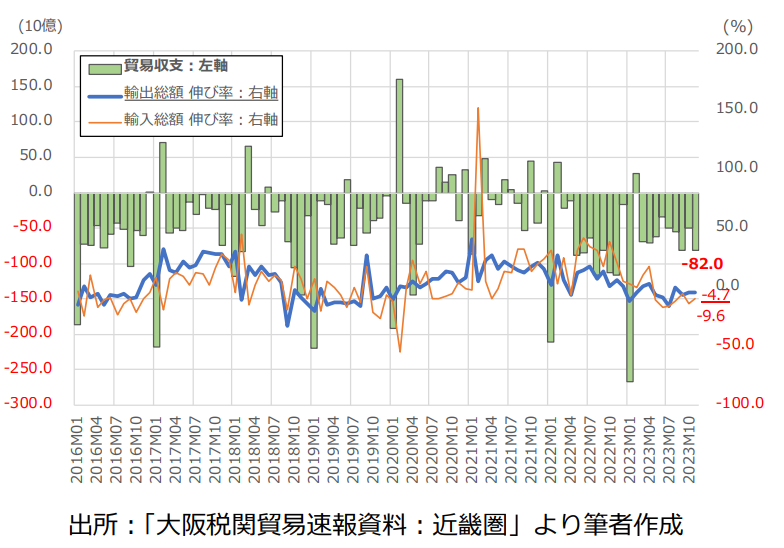

▶ うち、対中貿易動向をみると(図5)、関西11月の対中輸出は前年同月比-4.7%と7カ月連続で減少し、減少幅は前月(同-4.4%)から小幅拡大。輸出減に寄与したのは半導体等電子部品や科学光学機器等であった。また、対中輸入は同-9.6%と7カ月連続の減少(前月:同-14.4%)。輸入減に寄与したのは無機化合物及びがん具及び遊戯用具等であった。23年5月以降、対中貿易の停滞が続く。

図 5 関西 対中貿易の推移

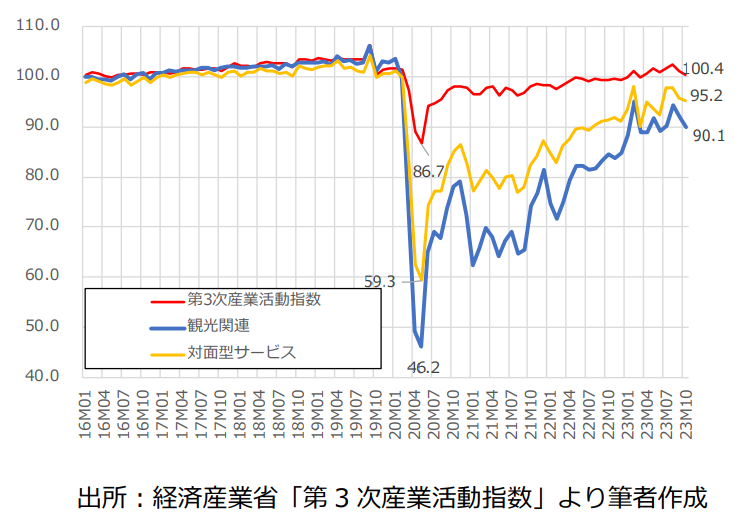

▶ 10月のサービス業の活動は2カ月連続で悪化し、足踏みがみられた。サービス業の生産活動を示す第3次産業活動指数(季節調整済み:2015 年平均=100)をみれば(図7)、10月は 100.4で前月比 0.8%低下し、2カ月連続のマイナスとなった(前月:同-1.2%)。10月を7-9月平均と比較すると、-1.3%低下した(7-9月期:前期比+0.8%)。また、対面型サービス業指数*は 95.2 で同-0.5%低下し、3カ月連続のマイナス(前月:同-2.1%)。うち、宿泊業(同 5.2%、3カ月ぶり)やその他の生活関連サービス業(同-5.2%、3カ月ぶり)が低下に寄与。10 月の対面型サービス業指数は7-9月平均比-1.9%低下した(7-9 月期:同-3.7%)。

図 7 観光関連 対面型サービス 第 3 次産業:2015 年=100

▶ 観光関連指数**(2015年平均=100)は、90.1と前月比-2.0%低下し、2カ月連続のマイナス(前月:同-2.5%)(図7)。うち、旅客運送業(同-3.7%、2カ月連続)や旅行業(同-11.9%、4カ月ぶり)が低下に寄与した。10月の観光関連指数を7-9月平均と比較すると 2.2%低下した(7-9月期:前期比+2.3%)。

*対面型サービス業は、運輸業、宿泊業、飲食店、飲食サービス業、その他の生活関連サービス業及び娯楽業を指す。

**観光関連指数は第3次産業活動指数のうち、観光庁「旅行・観光サテライト勘定」の分類に対応する、鉄道旅客運送業、道路旅客運送業、水運旅客運送業、航空旅客運送業、旅客運送業、その他のレンタル、自動車賃貸業、宿泊業、飲食店、飲食サービス業、旅行業、映画館、劇場・興行団の各指数の加重平均。

トピックス2

9 月延べ宿泊者数の動向:関西 2 府 8 県

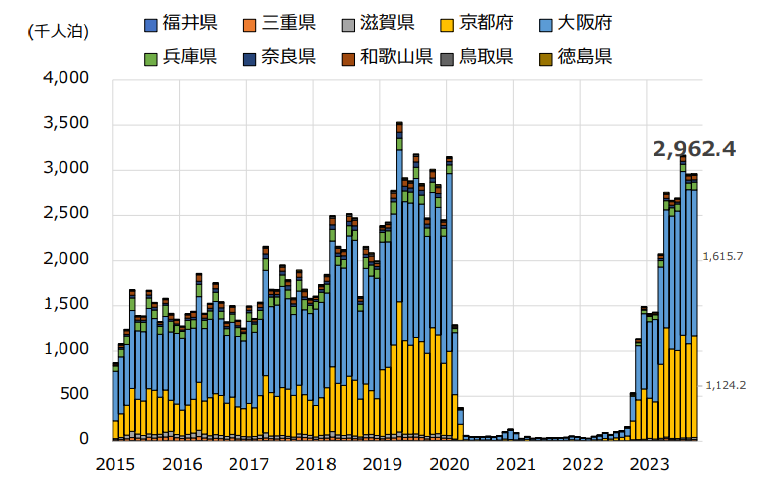

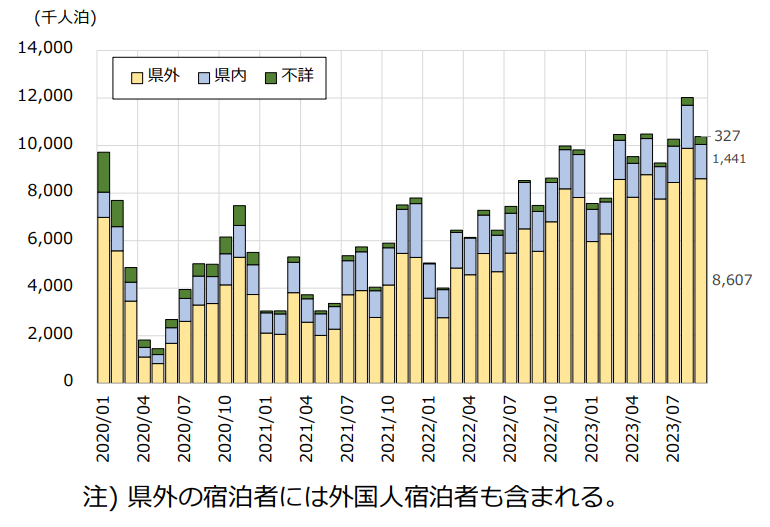

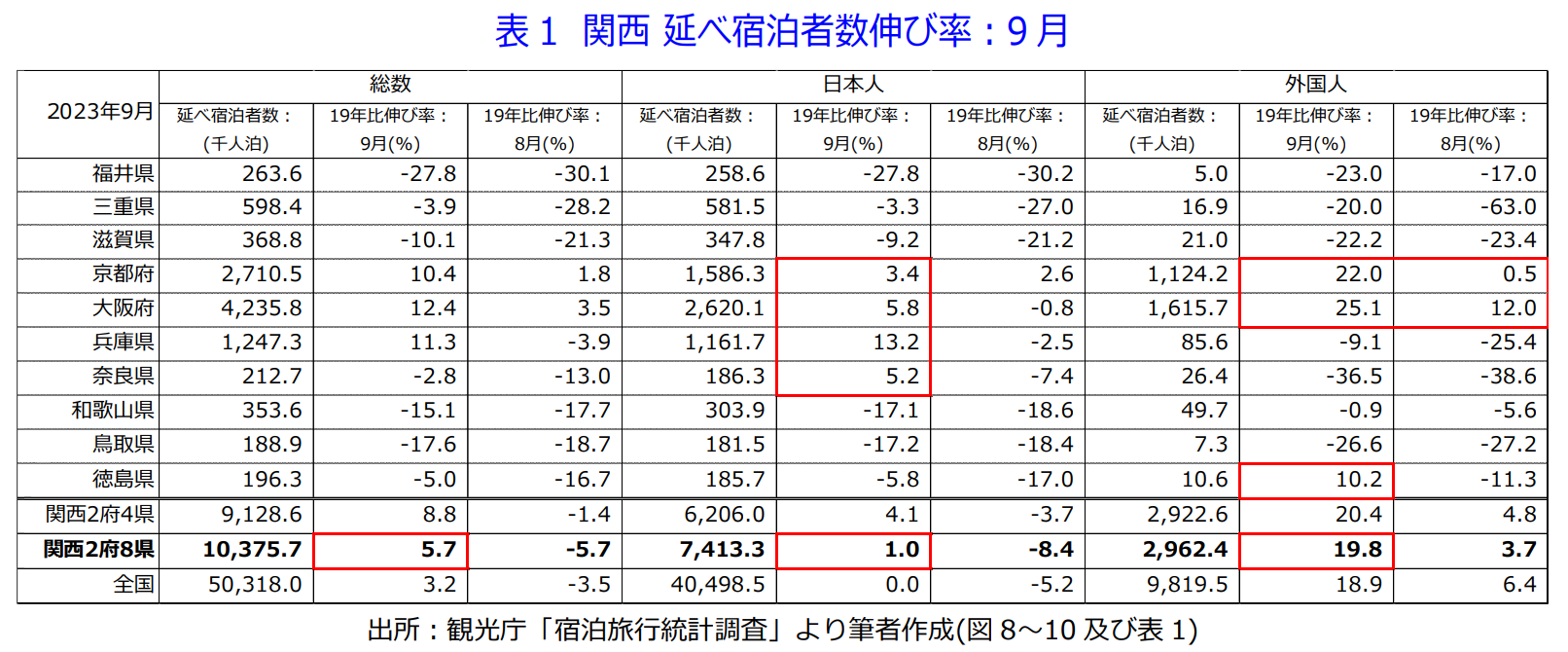

▶ 観光庁によれば、9月の関西2府8県の延べ宿泊者数(全体)は 10,375.7千人泊であった(表1)。2019年同月比+5.7%と9か月ぶりの増加に転じた(前月:同-5.7%)。外国人延べ宿泊者の増加が全体に寄与したためである。

▶ 日本人延べ宿泊者数は7,413.3千人泊となった。2019年同月比+1.0%と6か月ぶりに増加した(前月:同-8.4%)(表1及び図8)。府県別に延べ宿泊者数を降順にみれば、大阪府2,620.1千人泊、京都府1,586.3千人泊、兵庫県1,161.7千人泊、三重県581.5 千人泊、滋賀県347.8千人泊、和歌山県303.9千人泊、福井県258.6千人泊、奈良県186.3千人泊、徳島県185.7千人泊、鳥取県181.5千人泊であった。2019年同月比をみれば、京都府が4カ月連続のプラスとなり、大阪府、兵庫県、奈良県はそれぞれ2か月ぶりのプラスに転じた。

▶ 外国人延べ宿泊者数は2,926.4千人泊となった。2019年同月比+19.8%と2か月連続のプラス(前月:同+3.7%)。日本人延べ宿泊者に比して外国人の回復の方が先行している(表1及び図9)。府県別に延べ宿泊者数を降順にみれば、大阪府1,615.7千人泊、京都府1,124.2千人泊、兵庫県85.6千人泊、和歌山県49.7千人泊、奈良県26.4千人泊、滋賀県21.0千人泊、三重県16.9千人泊、徳島県10.6千人泊、鳥取県7.3千人泊、福井県5.0千人泊であった。2019年同月比でみると、大阪府(同+25.1%)と京都府(同+22.0%)はいずれも4か月連続で、徳島県(同+10.2%)は2か月ぶりにプラスとなった。

図 9 府県別外国人延べ宿泊者数の推移

▶ 関西2府8県延べ宿泊者を居住地別でみると(図10)、県内の延べ宿泊者数は1,441.3千人泊、県外は8,607.5千人泊であった。2019年同月比をみれば、県内は同+16.3%と24カ月連続のプラスとなり、前月(同+5.8%)から増加幅は拡大。また、県外は同+7.6%と2020年1月(同+1.2%)以来のプラスに転じた。

図 10 関西 居住地別延べ宿泊者比率の推移

トピックス3

2023 年 7-9 月期訪日外国人訪問率と消費単価:関西

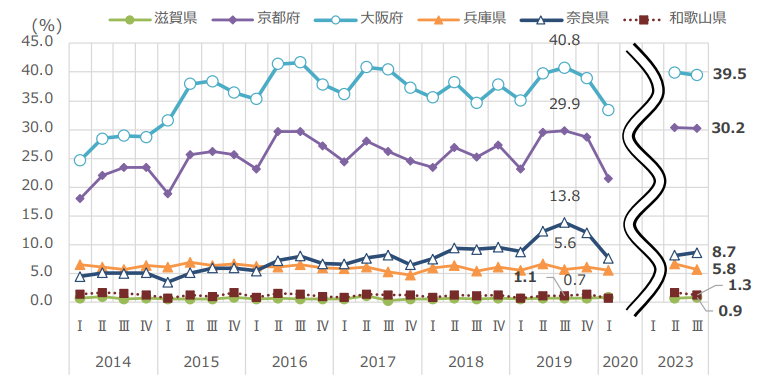

▶ 2023年7-9月期における関西各府県の訪問率をみると(図11)、大阪府39.5%が最も高く、次いで京都府30.2%、奈良県8.7%、兵庫県5.8%、和歌山県1.3%、滋賀県0.9%と続く。2019年同期と比較すると、京都府(+0.3%ポイント)、滋賀県(+0.2%ポイント)、和歌山県(+0.2%ポイント)、兵庫県(+0.1%ポイント)はいずれも上昇。一方、奈良県(-5.1%ポイント)、大阪府(-1.3%ポイント)はそれぞれ低下した。奈良県については中国人客の訪問率(19年7-9月期:28.0%→23年7-9月期:15.9%)の回復が遅れており、その影響が表れている。

図 11 訪日外国人訪問率の推移:関西 2 府 4 県

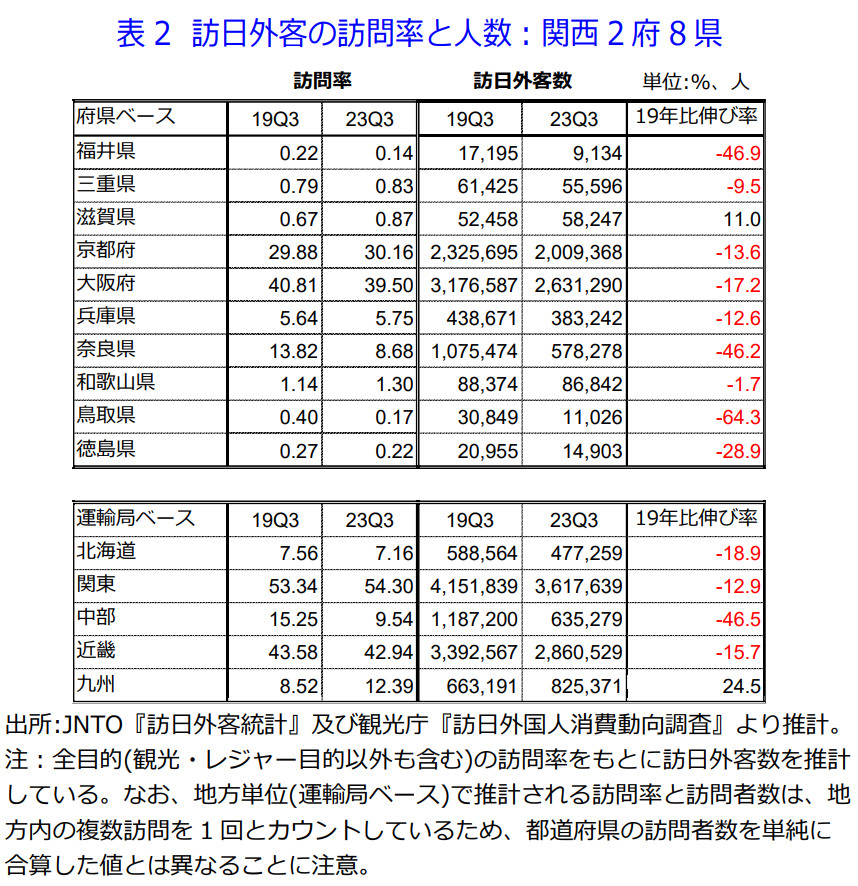

▶ 当該期間の各府県の訪問率に訪日外客数を乗じて推計した関西における訪日外客数を要約しておこう。推計された2023年7-9月期の訪問者数TOP5をみれば(表2)、京都府が263万1,290人(2019 年同期比-13.6%)と最も多く、次いで大阪府が200万9,368人(同-17.2%)、奈良県が57万8,278人(同-46.2%)、兵庫県が38万3,242人(同-12.6%)、和歌山県が8万6,842人(同-1.7%)と続く。なお、19年同期比では滋賀県が同+11.0%とコロナ禍前を回復した。

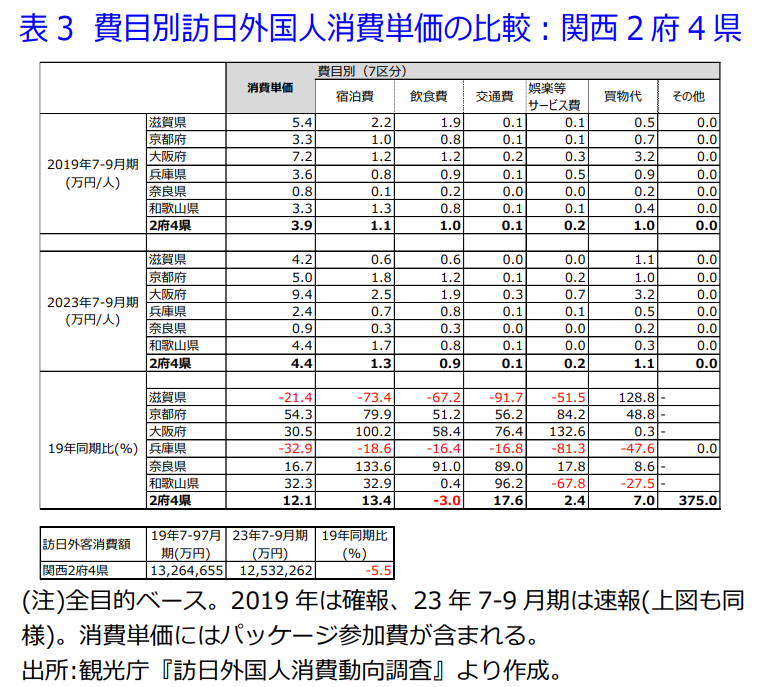

▶ 表3は 2023年7-9月期の関西における訪日外国人消費単価(旅行者1人1回当たりの旅行消費金額)を示している。関西2府4県では19年同期比+12.1%増加した。費目別にみれば、飲食費は減少したものの、その他費目が増加している。特に、宿泊費(同+13.4%)と交通費(同+17.6%%)の増加が顕著である。

▶ なお、近畿の訪日外客数(表2)と消費単価(表3)を用いて、2023年7-9月期の関西における消費額を推計した。結果、訪日外客消費額は1,253億2,262万円となった。19年同期比では-5.5%と、コロナ禍前の9割超を回復。同期の全国の消費額が同+17.7%とコロナ禍前を回復したのに比して、関西の回復は依然遅れている。この背景には中国人客回復の遅れが影響している。

*全国の費目別消費単価及び消費額については本レポート No.52を参照。