ABSTRACT

2018年関西国際空港(関空)入港の訪日外客数(インバウンド需要)は765万2,130人を記録し、前年比+6.8%と7年連続のプラスとなったが、これまでの6年連続2桁の伸びが1桁に減速した。その理由としては自然災害の一時的な影響が考えられるが、今後インバウンド需要が持続可能となるためには様々な課題が考えられる。その一つがオーバーツーリズムであり、訪日外客の大阪・京都府への偏在が考えられる。この課題に答えるために、偏在の対極にある広域関西の周辺県である福井県とその近隣県に焦点を当てた。本分析で得られたインバウンドビジネス戦略への含意は以下のようである。

- ビッグデータ(モバイル空間統計やクレジットカードデータ)は、訪日外客数の推移や消費行動を高頻度で把握できる。またこれらのデータは国籍別にも把握できることから、インバウンドビジネス戦略を考えるうえで、重要なインフラとなる。

- 訪日外客数を見れば、福井県は近隣県から大きな格差をつけられている。国籍別の分析から、自治体の海外プロモーションの重要性が示唆される。

- 海外プロモーションは重要であるが、問題は投資の効率性であろう。各県が独自のプロモーションをかけることも重要だが、広域DMOなどの組織を通じたプロモーションが重要となろう。

- クレジットカードデータ分析から、周遊プログラムの充実、またキャッシュレス決済システムのインフラ整備を充実させることが重要である。

- 訪日外国人の移動パターン分析から見られるように、福井県は前後に岐阜・石川県を控えており、通過県となっている。このため、北陸広域を周遊するプログラムが必要となろう。周遊プログラムの開発ないしはストーリー性のあるプログラム作りが重要である。

DETAIL

1.はじめに

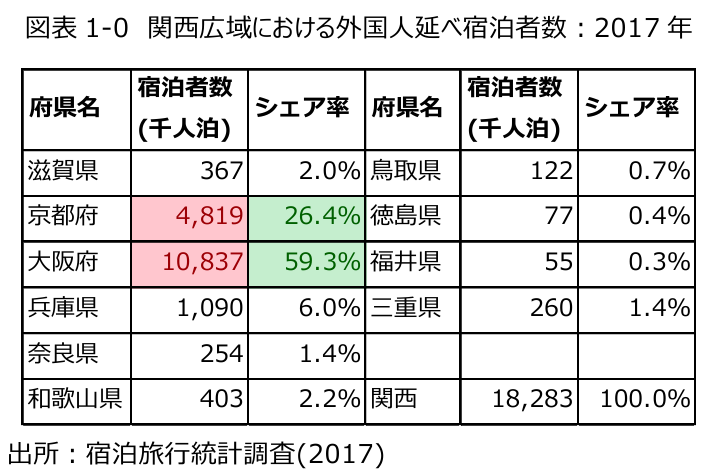

前回のAPIR Trend Watch No.51(2019)では、入出港からみた訪日外客の移動パターンを明らかにした。本稿はその地域版である。近年、オーバーツーリズムが危惧されているように、訪日外客数は全体としては着実に増加しているものの、一定地域に偏在しているため、これがインバウンドツーリズムの持続可能な発展を危うくしている。この課題を解決する一方法は、いかに訪日外客を域内外に回遊させるか、また回遊可能となるプログラムを提供できるかにある。また訪問時期の分散化、季節性の緩和も重要なポイントとなろう。広域関西を見れば、訪日外客は大阪・京都府に集中し、滋賀・兵庫・奈良・和歌山の各県は増加しているものの、大阪・京都府への偏在を免れない。2017 年の宿泊旅行統計調査によれば、同年の関西広域における外国人延べ宿泊者数(従業者数10 人以上の事業所ベース)は 18,283 千人泊で、そのうち大阪府は 10,837 千人泊(59.3%)、京都府は 4,819 千人泊(26.4%)と関西広域全体の 85.6%を占めている。一方、兵庫・滋賀・和歌山・奈良県への訪日外客は 11.6%にとどまり、ましてや徳島・鳥取・福井・三重県への訪日外客は2.8%と偏在は著しい(図表 1-0)。このデータからも訪日外客の回遊を誘導・促進する仕掛けの重要性が確認できる。

本稿の目的は、オープンデータを用いて訪日外客の遍在性を明らかにするとともに個票データを考慮して、この課題を解決するための戦略への含意を導出することにある。このため今回は、広域関西で訪日外客数の最も少ない福井県を取り上げ、その実態及び理由について総合的に分析する。その際、当該県を中心に近隣県との関係を重視する。これまで行ってきた『訪日外国人消費動向調査』の個票データからの訪日外客の移動パターン分析が役に立つ。オープンデータと個票データの分析をうまく絡ませることで、インバウンド戦略に資する含意を導出していきたい。また本稿以降のレポートでは、順次、分析地域を拡大していく予定で、最終的には広域関西の課題が明らかにされるであろう。

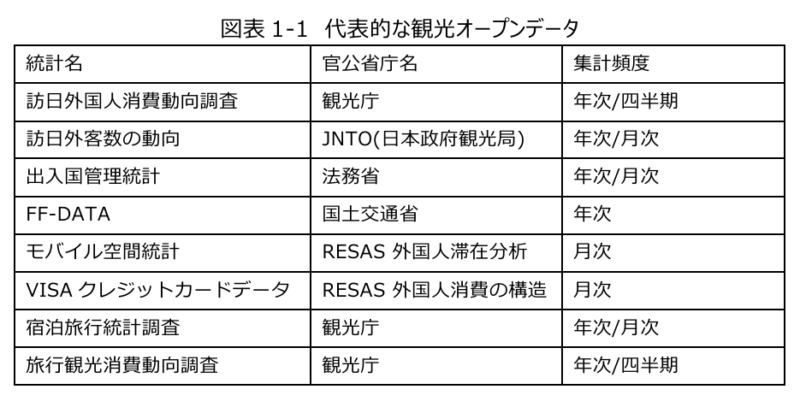

分析に入る前に、代表的な観光オープンデータを整理しておこう(図表1-1)。これらのデータはそれぞれ特徴があり、相互に補完的で分析の目的に応じて活用されるべきものである。特徴的なことは、最近は高頻度で大量のデータが利用可能となってきたことである。RESASのうちモバイル空間統計の活用やクレジットカードによる消費分析などは、ビッグデータの具体例といえよう。これらのデータを用いることにより、各府県、主要都市における月次ベース(高頻度)での訪日外客の動態が把握可能となる。これに訪日外客の移動パターン分析を絡ませることにより、インバウンドビジネス戦略に資する含意の導出が期待される。これまで筆者達は国土交通省近畿運輸局との共同研究により『訪日外国人消費動向調査』の個票データに基づく一連の分析(稲田・松林・木下(2018)、稲田・松林・野村(2019))を行ってきた。今回は代替的なオープンデータを有効利用しながら、広域関西インバウンドの地域分析を行う。

以下の 2 節では、モバイル統計やクレジットカードデータを利用して広域関西周辺の福井県と近隣県に焦点を当て、訪日外客の動態や消費構造を分析する。3節では、個票データから福井県を含む4県の訪日外客の移動パターン分析を行う。最後に、両者の分析からインバウンドビジネス戦略のための含意を導出する。

2.宿泊旅行統計調査・RESASデータから見た訪日外客の分析:福井県を中心に

福井県と近隣の石川県・岐阜県・滋賀県について、宿泊旅行統計調査とRESASのデータベースを基に外国人滞在者分析を行う。ここで各県経済の規模感を確認するために、2015年の人口と同年度の県内総生産(確報値、名目)を見ておこう。福井県の人口は787千人、県内総生産は約3.2兆円である。石川県は1,154千人、約4.6兆円、岐阜県は2,032千人、約7.9兆円、滋賀県は1,413千人、6.1兆円となっている。広域関西圏の一県である福井県は、人口・域内総生産のいずれにおいても、近隣の岐阜・滋賀・石川県を下回っている。

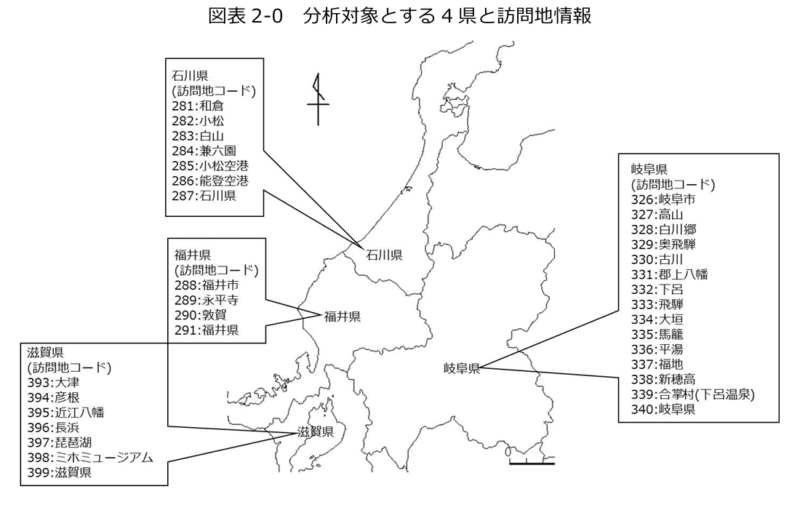

次に図表2-0に本稿の対象となる4県について各訪問地の情報を示しておく。各県に示されている3桁の数字は3節の移動パターン分析に用いられる訪問地コード(訪日外国人消費動向調査 個票ベース)であり、各県の空港、市町村や主な観光地名が示されている。これらを用いて移動パターンが認識可能となる。また2-1節では宿泊旅行統計調査から福井・石川・岐阜・滋賀県の外国人宿泊者数の推移、2-2節ではRESASの外国人滞在分析から昼夜間の滞在人口を把握し、国籍・地域別の滞在者を見る。最後、2-3節ではRESASの外国人消費の構造より4県のクレジットカードによる消費額を見る。いずれも月次データである。

2-1.宿泊旅行統計調査

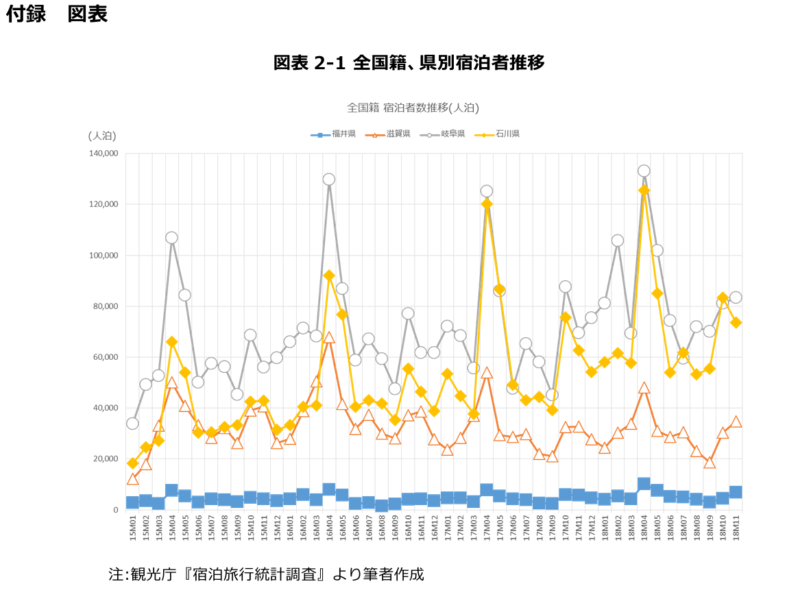

宿泊旅行統計調査から福井県と隣接する石川県、岐阜県、滋賀県の訪日外客の宿泊者数を見ると、2017 年は、岐阜県856千人泊、石川県711千人泊、滋賀県367千人泊(再掲)、福井県55千人泊(再掲)となっており、岐阜県がもっとも多く、次いで石川県、滋賀県、福井県と続く。ちなみに、前出の大阪府の宿泊者数と比較すると、福井県の近隣で最大の訪日外客数を抱える岐阜県で約 1/12、福井県に至っては約1/200となっており、明らかに訪日外客数の偏在を確認できる。

2015 年以降の訪日外客の各県訪問パターン(後掲図表2-1参照)を月次ベースで見ると、春と秋、特に桜や紅葉の時期に共通の山がある。石川県・岐阜県・滋賀県の季節性は明瞭であるが、福井県はそもそも訪日外国人宿泊者数が少なくわずかに 4 月に季節性が見られるのみである。この間、福井県周辺の石川県・岐阜県・滋賀県は訪日外国人宿泊者を着実に増加させているが、福井県は低水準にとどまっており、宿泊者誘致に課題を残しているといえよう。この課題解決には積極的な対外プロモーションが必要となろう。

2-2.RESAS:モバイル空間統計

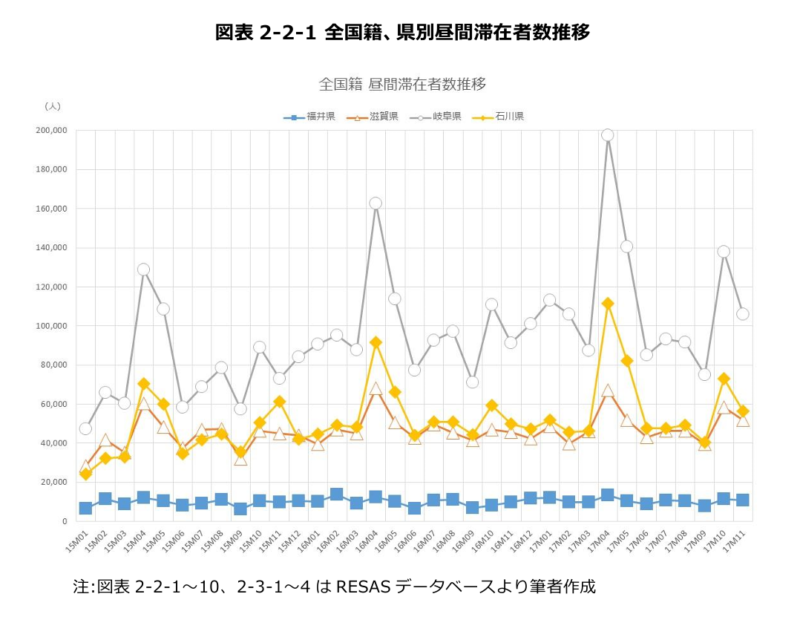

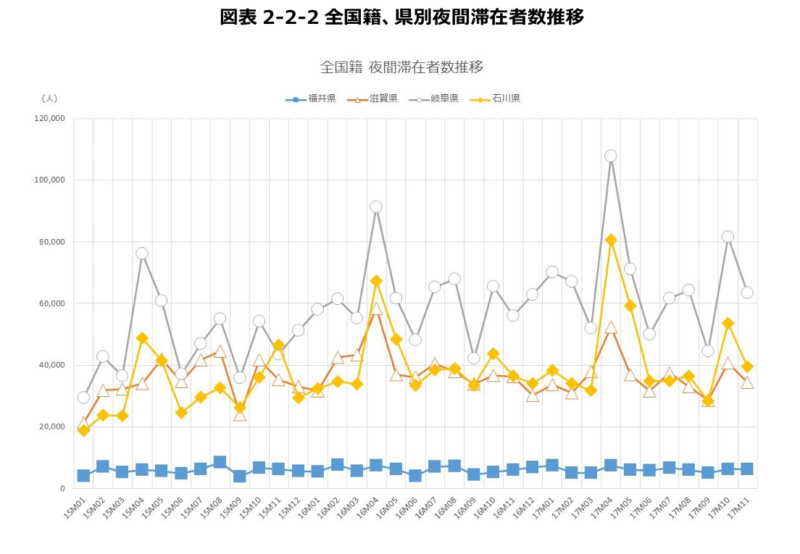

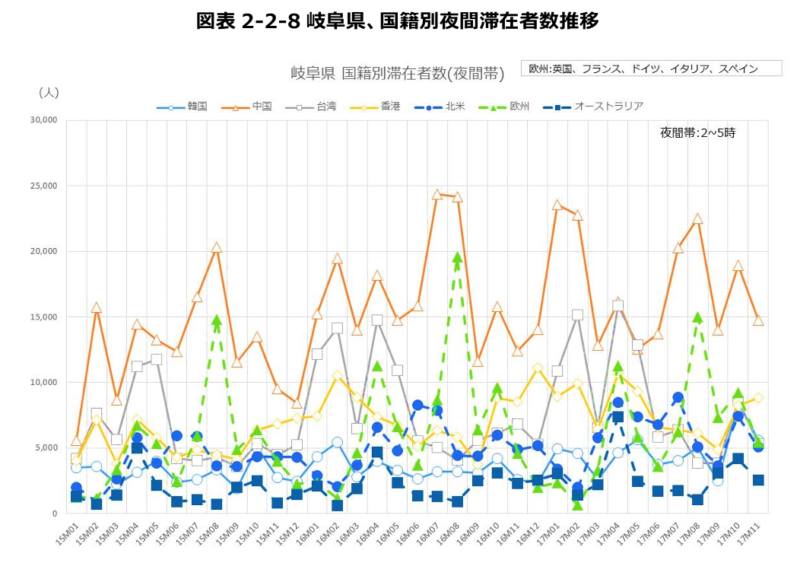

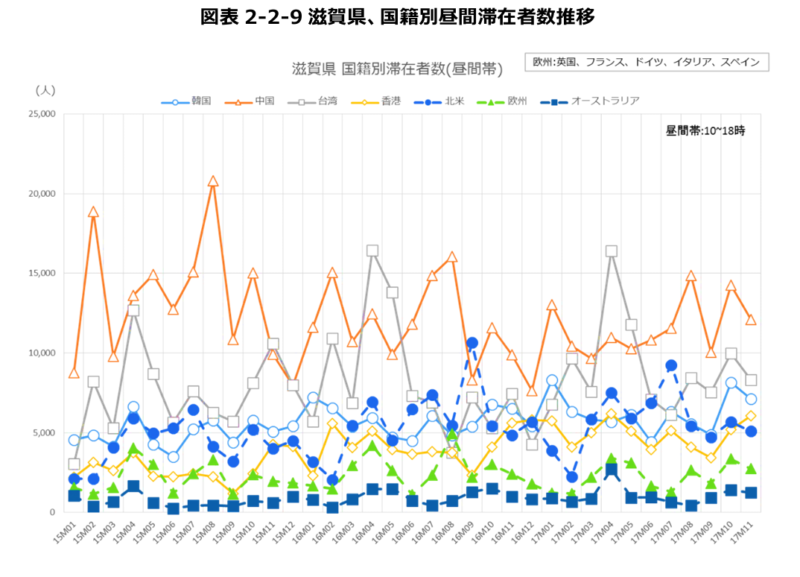

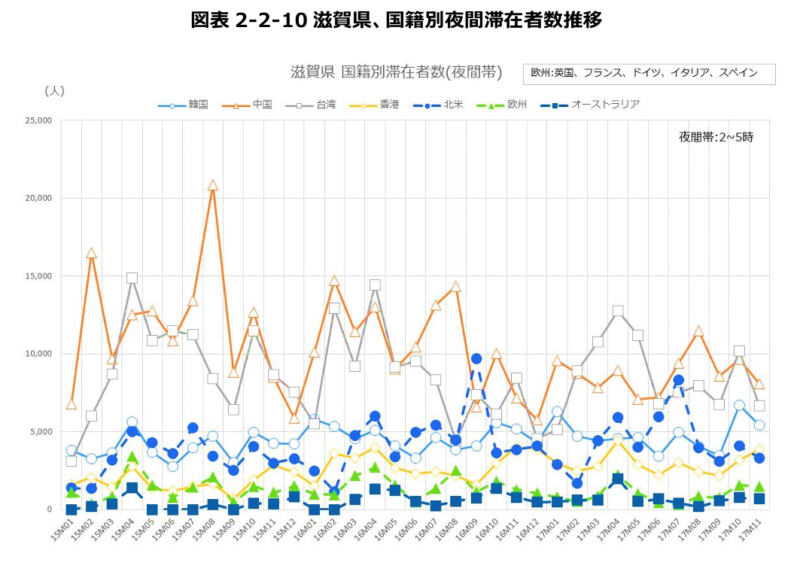

次に、RESAS のオープンデータから福井県・石川県・岐阜県・滋賀県の訪日外国人の動態を見る。RESAS のデータベース内には『外国人滞在者分析』があり、昼間帯(10~18時)と夜間帯(2~5時)の時間帯区分で訪日外客の滞在者数を月次ベースで入手可能である。これは民間のビッグデータである『モバイル空間統計』を用いており、このデータは約 400 万台の携帯電話の運用データを基に、訪日外客が使用している携帯電話からローミングデータを全国各基地局が集計し拡大推計を行うことで、該当地域での滞在者を算出している。昼間帯は観光・レジャー、ビジネスなどが活発的に行われる時間帯、夜間帯は2~5時という時間帯であり、宿泊者や深夜・早朝行動者などの行動が把握される時間帯と考えられる。総じて夜間帯は昼間帯に比べ、滞在者が少ない。こうしたビッグデータは、従来のヒアリングを中心とする調査から得られる情報とは異なり、動態的でリアルタイムに近い訪日外客の分析が可能となる。本節では主にこれらのデータを用いて4県の特徴を見ていく。 後掲図表2-2-1から2-2-2はモバイル空間統計から4県の昼夜間滞在者数を、後掲図表2-2-3から2-2-10は4県の昼夜間滞在者数を国籍別に見たものである。いずれも月次ベースの推移である。

【各府県の訪日外国人滞在者数:全国籍】

4府県の昼夜間滞在者を比較すると、昼夜帯ともに岐阜県が最も多く、次いで石川県、滋賀県、福井県の順で続いている。しかし、夜間帯に注目すれば一部、滋賀県の滞在者が石川県より多い時期(2015 年から 16年)が確認されることから、夜間帯における滋賀県は隣接県である3県にとって無視できない存在であるといえる(後掲図表2-2-1、2-2-2)。京都府で宿泊できない外国人が一部滋賀県に流れる可能性を指摘できる。

【各府県の訪日外国人滞在者数:国籍・地域別】

全国籍の分析に加え、主要な国籍・地域別滞在者数の推移を見ていく。

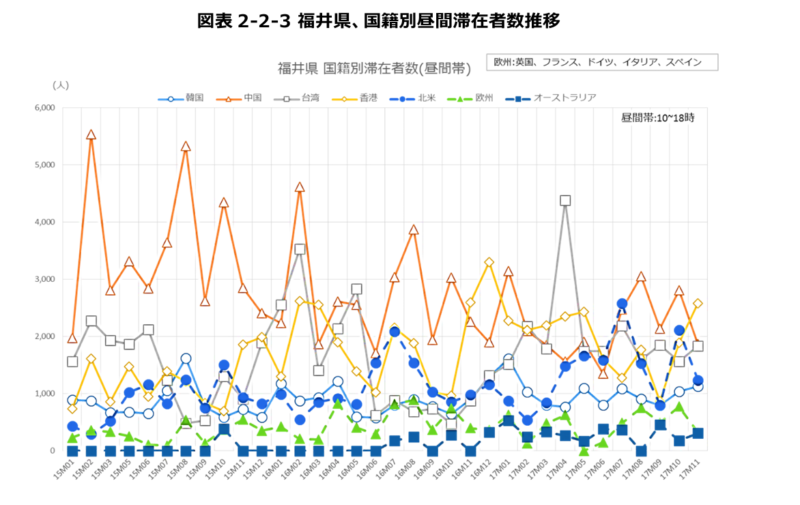

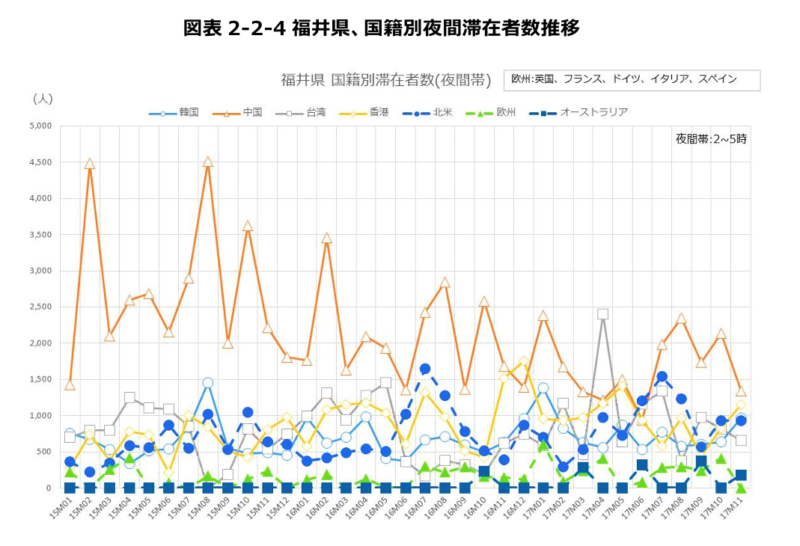

福井県を見ると、昼間帯では中国からの滞在者が多く、次いで香港、台湾、北米と東アジアが多い一方で、欧州・オーストラリアの滞在者は少ない(後掲図表 2-2-3)。夜間・昼間滞在者比率を見ると中国と韓国は約70%後半と高いが、台湾、香港は約50%と低い(後掲図表2-2-4)。ただ、中国は昼夜帯ともに滞在者数は多いものの、2015年の爆買い期以降、減少傾向が見られている。昼間帯においては台湾・香港は中国に対して水準は低いが、増加傾向で推移していることから、滞在者の傾向に変化が見られ始めている。

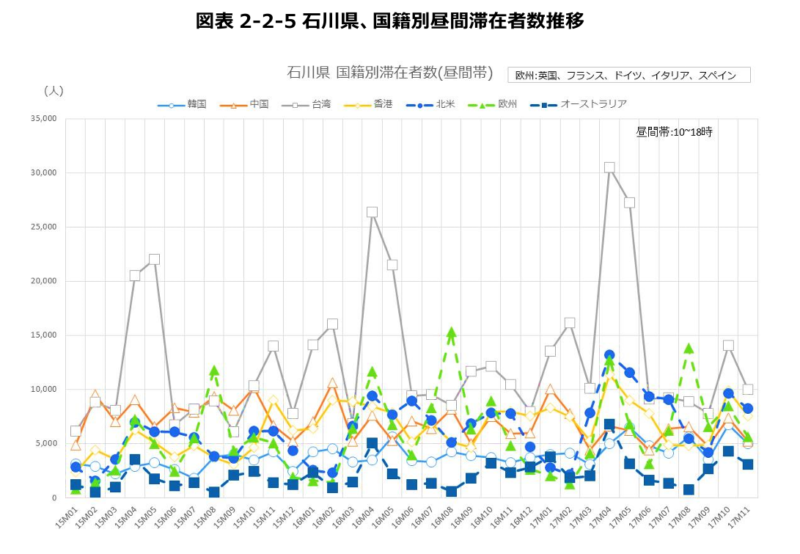

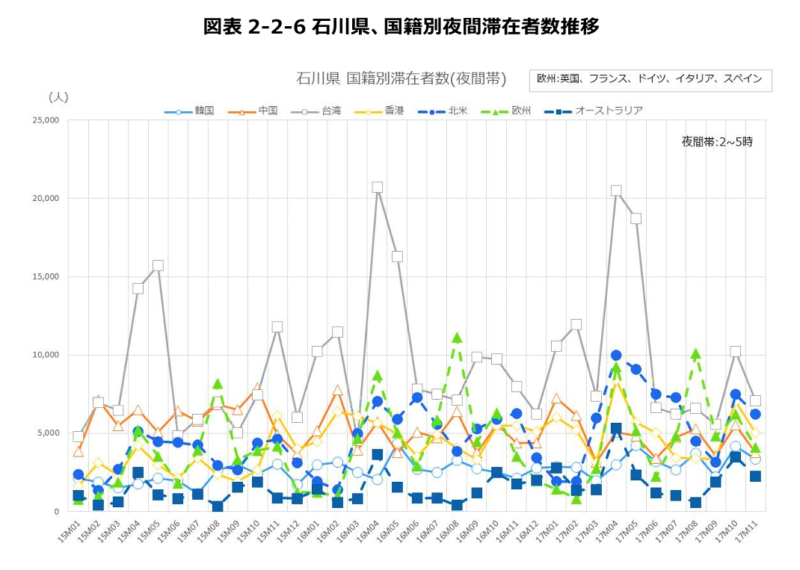

石川県を見ると、昼間帯では台湾の滞在者数が最も多く、次いで北米、香港、欧州の順である。アジア・欧米からの滞在者の増加傾向が見られる一方、中国の滞在者数は減少傾向にある(後掲図表2-2-5)。夜間帯では、昼間帯と同じく台湾、北米、香港の順と続くが、欧州と入れ替わって中国からの滞在者数が多い(後掲図表 2-2-6)。夜間・昼間滞在者比率を見ると、北米、台湾、中国が約70%後半で高く、韓国、香港は約 70%を切っている。この間の傾向を見れば昼間帯では台湾・香港・欧米は増加傾向であるが、中国は昼夜間帯ともに減少傾向が見られ始めている。なお、欧州では8月に滞在者が急増するパターンが見られる。

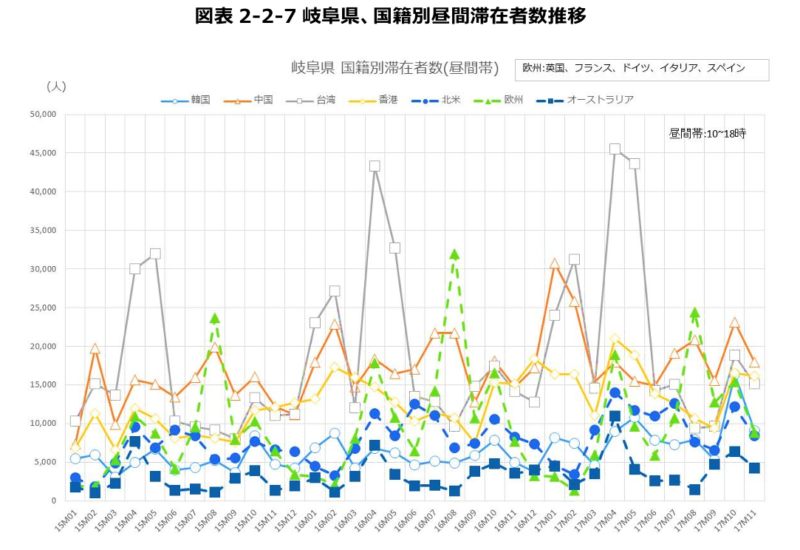

岐阜県を見ると、昼間帯では台湾、中国、香港、欧州の順で滞在者が多いことから東アジアを中心とした傾向が見られるが、近年は欧州の滞在者も着実に増加している(後掲図表 2-2-7)。夜間帯を見ると、中国が最も多く、次いで台湾、香港、欧州の順となり、昼間帯に多く滞在していた台湾は夜間帯になると減少する傾向が見られた。夜間・昼間滞在者比率を見ると、中国が約 90%と高く、オーストラリア、北米、欧州が約 60%となっている。アジアは相対的に低く、特に台湾は約 40%台である。7・8月の時期の中国夜間・昼間比率は、100%を超えている(後掲図表2-2-8)。

滋賀県を見ると、昼間帯では中国が最も多く、次いで台湾、韓国、北米の順で滞在者が多い。中でも台湾・香港・韓国は増加傾向にあるが、中国・欧米は横ばいで推移する傾向にある。また、滞在者数は少ないものの、オーストラリアの滞在者も着実に増えつつある(後掲図表 2-2-9)。夜間帯を見ると、中国、台湾、韓国、北米の順で多い。しかし、昼間帯と比べ中国は減少を続けている一方で、台湾・韓国は増加傾向で推移している。夜間・昼間滞在者比率を見ると、台湾では約 110%と高く、昼夜の滞在者が逆転している。京都の宿泊制約から滋賀に流入していることが考えられる。特に、台湾は2月、3月、7月、10月時期に昼間帯より夜間帯に滞在者が多くなる傾向が見られた(後掲図表2-2-10)。

以上、4県内の昼夜帯滞在者を見ると、以下の特徴が見られる。①4県ともに東アジアからの滞在者が多い、②近年、岐阜県・石川県においてはアジアだけではく欧米の滞在者も増加傾向にある、③福井県・石川県・滋賀県の中国の滞在者は昼夜帯ともに減少もしくは横ばいで推移している。④欧米からの訪日外客増加の一因として各自治体のプロモーションが考えられる。特に近年では、石川県や岐阜県はスペインに向けたプロモーションを積極的に行っている他、滋賀県は台湾、タイ、フランスなど向けのプロモーションを行っている。滋賀県の場合は、既にみたように昼夜間帯の滞在者が逆転していることからも明らかである。

2-3.RESAS:外国人消費の構造(VISAクレジットカードデータ)

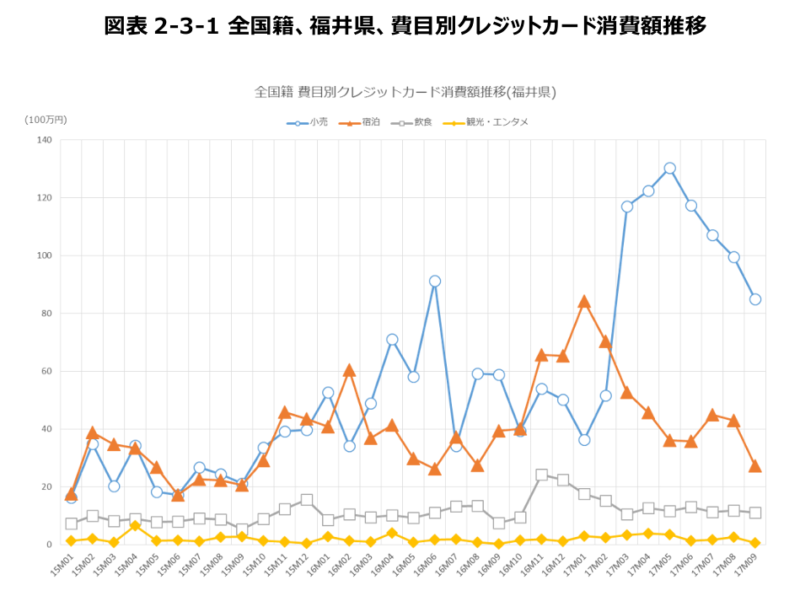

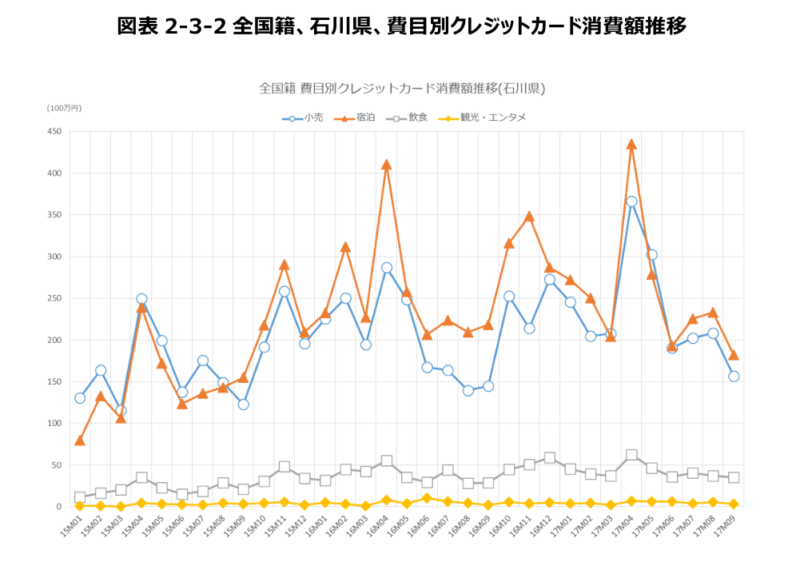

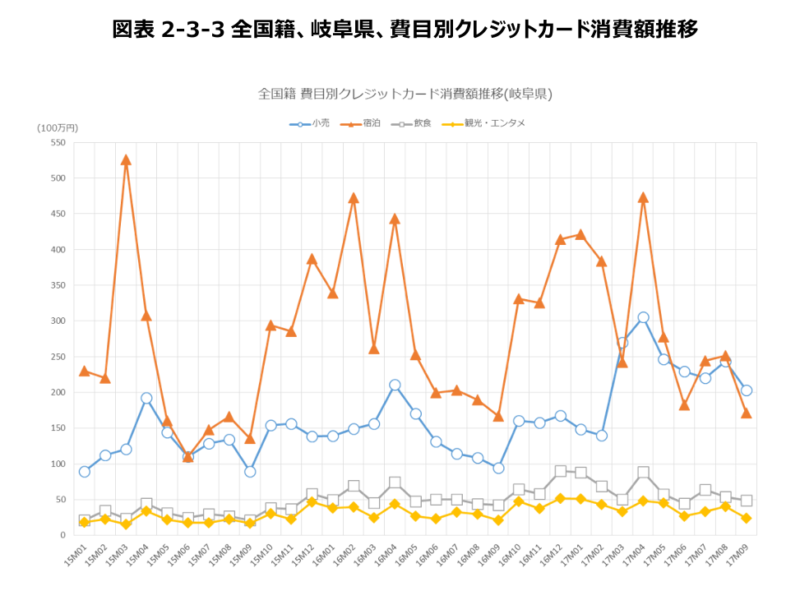

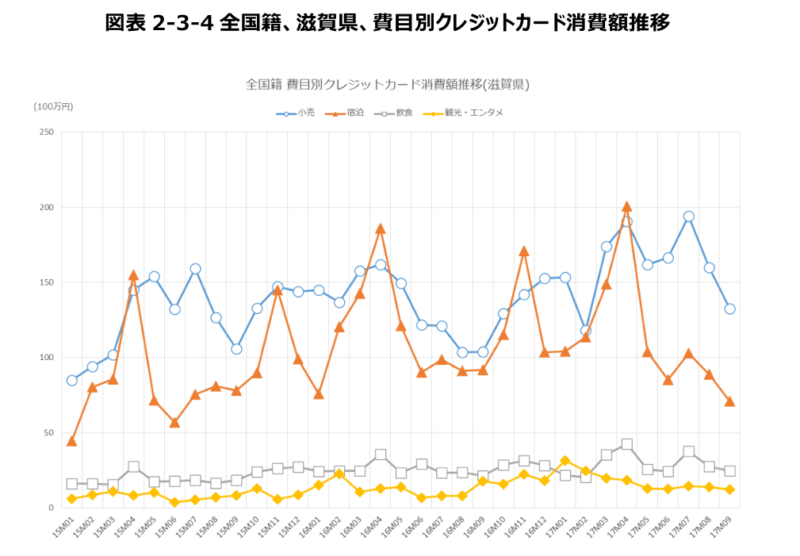

本節の最後では、4県内における訪日外客の消費についてみていく(後掲図表2-3-1~2-3-4)。 RESAS のデータベース『外国人消費の構造』よりクレジットカードによる消費額のデータが得られる。ここでのクレジットカードデータとはビザ・ワールドワイド・ジャパンのカードデータを再編加工したもので、集計の対象となるものは VISA ブランドのクレジットカード、ディビットカード、プリペイドカードである。このデータからは都道府県別・国籍別・地域別・品目別での消費額を月次ベースで入手できるため、訪日外客のキャッシュレス決済について分析することが可能である。以降では、4県のクレジットカード消費を全国籍・費目別に見ていく。

福井県の消費額を見ると、小売・宿泊の支出が多く、飲食や観光・エンターテインメント(以下、エンタメ)支出は少ない傾向が見られる。小売支出額は 2015 年から16年にかけて増加傾向が見られたものの、17年5月をピークに減少している。また、宿泊支出額も同様に15年から16年にか

けて増加傾向が見られたが、17年1月をピークに減少している。季節性をみると小売支出は2月・4 月に増加が見られ、宿泊支出は4月・11月に増加が見られた(掲図表2-3-1)。

石川県の消費額を見ると、宿泊・小売の支出額が多く、飲食と観光・エンタメの支出額は少ない。宿泊・小売の支出額はともに増加傾向で推移し、2月・4月・11月に増加する季節性が見られる(後掲図表2-3-2)。

岐阜県の消費額を見ると、宿泊支出が多く、次いで小売支出と続く。また、飲食、観光・エンタメ支出も少ないながらも増加傾向で推移している。宿泊・小売の支出額は4月・10月に増加する季節性が見られる(後掲図表2-3-3)。

滋賀県の消費額を見ると、小売・宿泊支出が多く、飲食と観光・エンタメ支出は少ない。小売支出額は増加傾向で推移しているが、宿泊支出額は2015年から16年にかけて着実に増加したものの、17 年では横ばい傾向である。また、小売支出は4月・7月、宿泊支出は4月・11月に増加する季節性が見られる(後掲図表2-3-4)。

以上4県のクレジットカード消費からわかる特徴は以下のとおりである。①4県とも消費総額に占める小売・宿泊の支出割合が高く、飲食や観光・エンタメの支出割合は低い。②4 県とも 4 月に小売・宿泊支出が増加する傾向が見られる。③石川県・岐阜県は宿泊支出比率が高く、福井県・滋賀県は小売支出比率が高い。これは夜間滞在者のデータとも整合的である。

3.個票データからみた訪日外客の移動パターンの分析:福井県を中心に

前節では、当該県への訪日外客の動態並びに消費の推移を見た。本節では、訪日外客の福井県を中心とする移動パターンを分析する。

3-1. 訪日外客の移動パターン

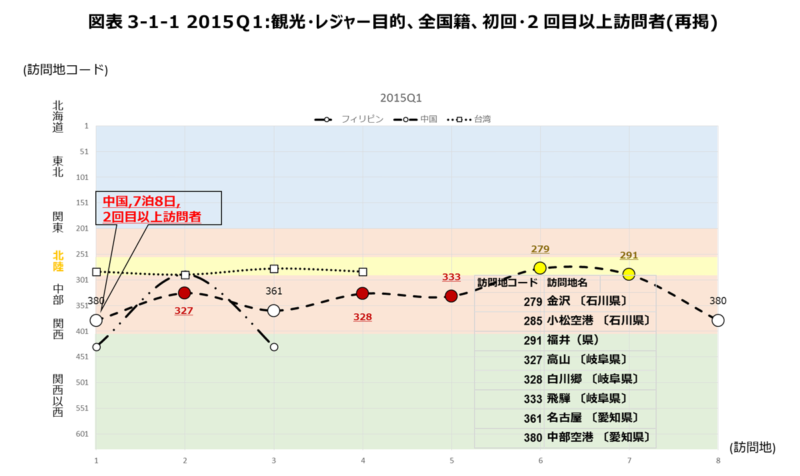

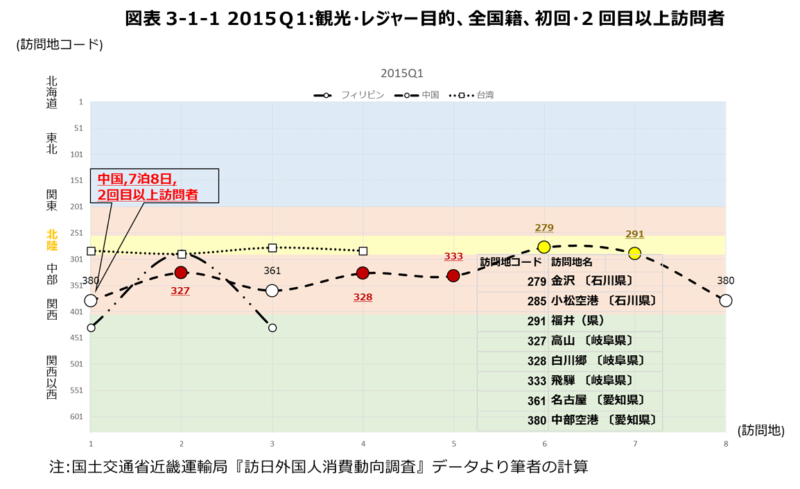

福井県を通る移動パターンを下図のグラフ(図表3-1-1)を用いて説明していく。これは2015年第1 四半期(以下、Q1)に福井県を通った訪日外客の移動パターンを示している。まずグラフの読み方について説明をしていく。縦軸には訪問地コードが示されており、これは個票データ内に632個存在する47都道府県別の訪問地情報に1~632の通し番号をつけて数値化したものである。グラフから具体的な例を挙げれば、291:『福井県』を起点とした場合、279:『金沢』、361:『名古屋』のように数値が小さくなれば東へ、大きくなれば西の情報を示している。また、グラフ背景には地域別に色付けをしており、ブルーは北海道から関東、ピンクは中部から関西、グリーンは関西以西を示している。なお、今回は分析対象 4 県について分析を行うため、北陸地域をイエローで示している。次に、横軸の目盛りは入国してからの第何番目の訪問地の情報を示しており、これにより入国から出国までの訪日外客の移動情報について得ることができる。以上から、訪日外客の移動パターンを視覚化することで、入国してから出国するまで、どの地域・都道府県に移動しているかについて分析が可能となった。以下では分析対象の4県から近い小松空港、関空、中部国際空港(中部空港)の3空港から入国した訪日外客の代表的なルートより読み取れる情報を基に分析を行っていく。

2015 年 Q1 のサンプルから代表的な移動パターンについて説明していく。図で示されている代表的なルートはリピータの訪日中国人客が7泊8日滞在したケースである。まず、入国は380:『中部空港』を使い、その後第2訪問地で327:『高山(岐阜県)』へと移動し、第3訪問地では361:『名古屋』へと戻り、第4訪問地の328:『白川郷』に訪問している。第5訪問地では333:『飛騨』へ移動し、第 6 訪問地では 279:『金沢』を訪れたのち、291:『福井県』に移動し、380:『中部空港』で出国している。このルートはいわゆる、昇竜道(ドラゴンルート)に似たルートである。本来の昇竜道では中部空港で入国した場合、小松空港へ抜けるルートか東京など関東で入国したのち中部空港で出国するルートが定番となっている。しかし、このサンプルでは中部空港で入出国し、愛知県、岐阜県、石川県、福井県を通っており、北陸を中心とした移動パターンである(後掲図表3-1-1)。

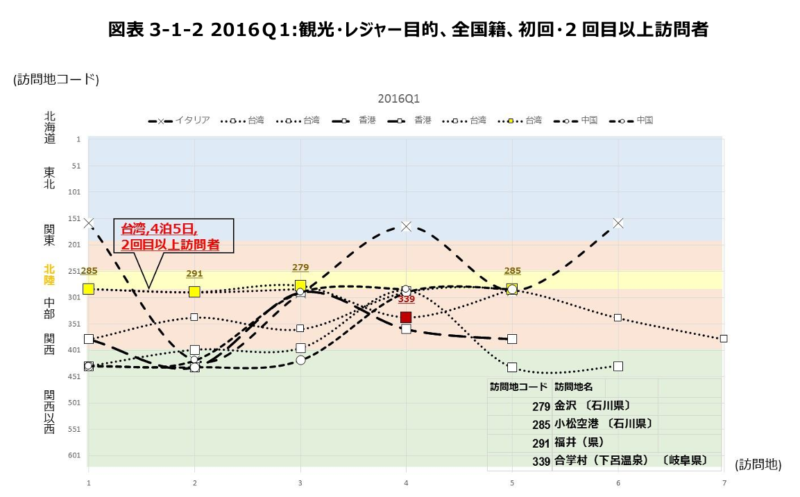

次に、2016年Q1の移動パターンはリピータの訪日台湾人客が4泊5日滞在したケースである。入国には 285:『小松空港』を使用しており、第 2 訪問地:291『福井県』へと移動している。その後、第 3 訪問地:279:『金沢』、339:『合掌村(下呂温泉)』へと訪問したのち、285:『小松空港』で出国している。このルートでは石川県、福井県、岐阜県の 3 県を訪問する行動範囲をコンパクトにした移動パターンであった(後掲図表3-1-2)。

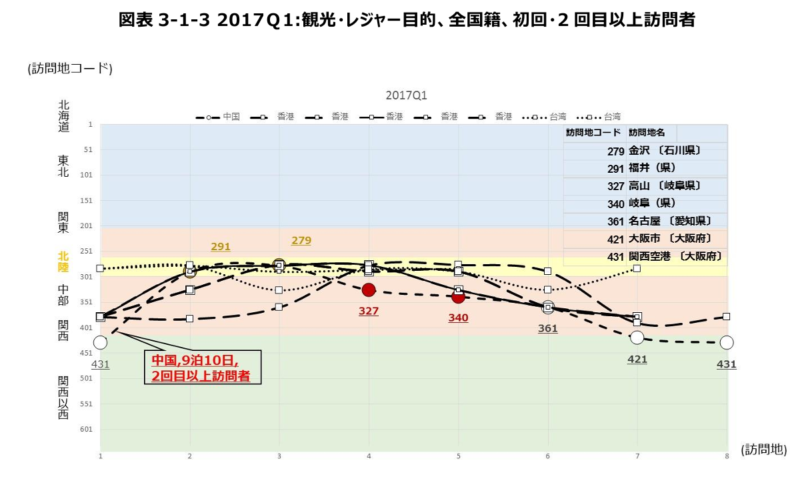

最後に2017 年 Q1 の移動パターンはリピータの訪日中国人客が 9 泊 10日滞在したケースである。入国には431:『関空』を使用し、第2訪問地の291:『福井県』、第3訪問地の279:『金沢』で北陸地域へ移動している。次に、第4訪問地の327:『高山』、第5訪問地の340:『岐阜県』、第6訪問地の『名古屋』で中部地域へ移動したのち、第7訪問地:『大阪市』、第8訪問地:431『関空』で関西へ戻り出国している。このルートでは、大阪府、福井県、石川県、岐阜県、愛知県の 3地域5府県を周遊する広範囲な移動パターンが見られた(後掲図表3-1-3)。

以上より、3つの移動パターンから得られた特徴は以下の通りである。①昼夜帯滞在者のデータからもわかるように、訪日外客の国籍は東アジアが中心である。②福井県を訪問する際、石川県の存在を無視することはできない。特に②に関しては、3つの代表的なルートとも、福井県から石川県へ移動する、もしくは石川県から福井県を移動するパターンが見られる。この2県を通るルートは訪日外客を回遊・定着させるプログラムを考える上で欠かせない視点である。

4. 分析の含意

2 節及び3節の分析からインバウンドビジネス戦略にとって、以下のような含意が得られる。

- ビッグデータ(モバイル空間統計やクレジットカードデータ)は、訪日外客数の推移や消費行動を高頻度で把握できる。またこれらのデータは国籍別にも把握できることから、インバウンドビジネス戦略を考えるうえで、重要なインフラとなる。

- 4県の訪日外客の滞在者数を比較すると、福井県は近隣県から大きな格差をつけられている。訪日外客は岐阜県が最も多く、次いで石川県、滋賀県、福井県の順である。しかし、夜間帯に注目すれば一部、滋賀県の滞在者が石川県より多い。滋賀県の場合は京都府の宿泊設備制約が影響していると思われる。

- 訪日外客の動態を国籍別にみると、自治体の海外プロモーションの重要性が示唆される。岐阜県・石川県ではスペイン、滋賀県では台湾にプロモーションをかけており、その成果が国籍・地域別訪日外客数から見られる。滋賀県は台湾の夜間滞在者が増えていることから、海外プロモーション効果が考えられる。

- 海外プロモーションは重要だが、問題は投資の効率性であろう。各県が独自のプロモーションをかけることも重要だが、広域DMOなどの組織を通じたプロモーションが重要となろう。

- クレジットカードデータ分析から、以下の特徴が指摘できる。①4県とも消費総額に占める小売・宿泊の支出割合が高く、飲食や観光・エンタメの支出割合は低い。②石川県・岐阜県は宿泊支出比率が高く、福井県・滋賀県は小売支出比率が高い。課題として、飲食と観光・エンタメの支出比率が低いことから、キャッシュレス決済システムのインフラ整備の充実が重要である。

- 3節の訪日外国人の移動パターン分析にみられるように、①訪日外客の国籍は東アジアが中心である、②福井県を訪問する際、石川県の存在を無視することができない。3つの周遊パターンはいずれも福井県を経由しているものの、前後に岐阜・石川県を控えていることから福井県は通過県となっている。これを解消するためにも、北陸広域を周遊するプログラムの開発ないしはストーリー性のあるプログラム作りが重要である。