ABSTRACT

本稿では、『訪日外国人消費動向調査』の個票データの観察に基づき、訪日外国人の移動パターンについて得られる特徴を整理、検討し、関西インバウンド戦略に向けての含意(インプリケーション)を導出する。今回の報告では、特に訪日外国人の滞在日数と移動パターンについて詳細(国籍別)に検討する。

観察結果より、(1)アジア地域からの観光・レジャー目的での滞在日数は概ね1週間以内である一方で、欧米からの観光客は滞在日数が10日以上の長期型となっている。(2)ビジネス目的での訪日外国人の滞在日数はアジア、欧米にかかわらず、長期研修目的を除けば概ね4泊5日以下の短期滞在型が主流である。(3)注目すべきはインバウンド需要が本格化する2015年から足元の移動パターンは、観光・レジャー目的のみならずビジネス目的においても広域化しており、入国先が関西であったとしても、その後の移動先はほぼ全国に広がっていることが確認できた。

インバウンド需要が関西経済を拓く新たな原動力と捉えるならば、こうした現象・傾向はインバウンド産業戦略を考える上での重要な点であり、検討すべき課題と言える。この分析をもとに、今後は関西から入国した後の訪日外国人の移動パターンを、個別地域に特化してより詳細に観察することが可能となろう。また、ミクロデータを用いてインバウンド需要の決定要因について定量的に分析することが可能である。

DETAIL

1.はじめに

筆者達は国土交通省近畿運輸局との共同研究により、『訪日外国人消費動向調査』の個票データに基づく一連の分析を行ってきた。共同研究の目的は、個票データの研究から関西経済の成長牽引産業であるインバウンド産業の発展戦略に向けての含意の導出をすることにある。

関西経済の成長戦略を議論する場合、「2つの輸出」の視点が欠かせないとわれわれは考えている。第 1 は、中国を中心とする対アジアへの「財の輸出」の急増が関西経済を支えている。第 2 に、2015 年以降のインバウンド需要(「サービスの輸出」)の急拡大が、「財の輸出」とともに関西経済の成長を牽引してきている。この観点から、インバウンド産業の重要性に注目してきた。分析方法としては、データの利用可能性の拡大を踏まえ、マクロ分析からミクロ分析にわたる包括的なものとなっている。後者の中心的な役割を果たすのが『訪日外国人消費動向調査』の個票データ分析である。最終的にはこれらを用いたミクロ計量分析から具体的な政策含意の導出を意図している。ただ、個票データは膨大な情報量を含むため、最終目的に至るまでの基礎的な作業が必須である。そこでまず、入出港の視点から訪日外国人の移動動態を分析した(稲田・松林・木下(2018)参照)。この分析においては、以下の点が明らかになった。(1)アジア地域からの観光・レジャー目的での訪日に関しては、関西国際空港(以下、関空)を利用するケースは依然として多い。(2)また欧州からの同目的の関西国際空港の利用者数はアジア地域に比すれば数は多くはないが安定している。(3)なお近年は九州圏空港の利用が無視できない動きとなりつつある。(4)ビジネス目的では成田国際空港、東京国際空港(以下、成田空港、羽田空港)を利用した関東圏への集中が圧倒的であり、関西にとっても挑戦すべき課題である。観光・レジャー目的におけるアジア地域からの需要の着実な取り込みが関西圏において不可欠であるといえる。

個票データに基づく今回の分析は、訪日外国人の移動パターン動態を明らかにすることを目的としている。2015年第1四半期から17年第4四半期の個票データから得られる情報を以下の手順で整理する。まず、(1)観光・レジャー、ビジネス目的別に国籍別に訪日滞在日数に注目し、その最頻滞在日数を確認する。次に、(2)個票データを最頻滞在日数データに限定し、国籍別に滞在地の移動パターンを分析する。本稿では、入港地を観光・レジャー目的については関空に限定し、関空から入港した訪日外国人がどのような移動パターンをたどるかを訪問地コードによりながら時系列的に分析する。ビジネス目的についてはサンプル数を確保するため、入港地を成田空港、羽田空港に広げて分析する。今回の分析により、訪日外国人の訪日日数の変化、具体的な訪問地移動パターンが国籍別にわかる。サンプル調査という制約もあるが、各自治体が具体的な戦略を立てる場合に、重要な情報を与えてくれるといえよう。本分析に加えて、訪問と支出額をリンクすればさらに政策

的な重要性は増すといえよう。

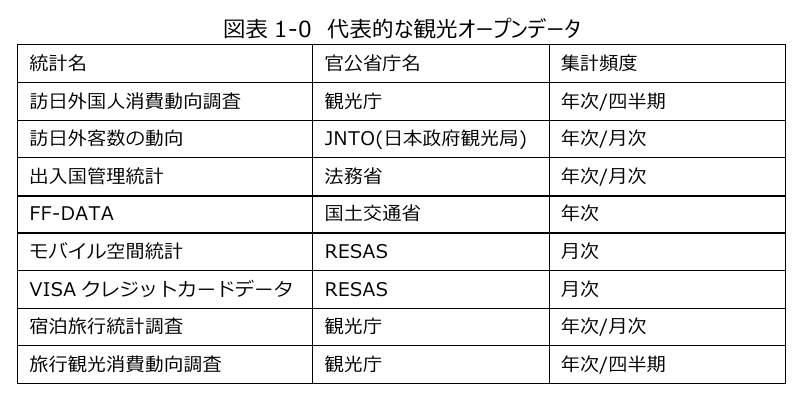

分析に移行する前に、観光データの位置づけについて整理しておこう。本稿で使用している『訪日外国人消費動向調査』以外に代表的な観光オープンデータとしては以下のようなものがある(図表1-0)。これらのデータには利用可能対象地域や集計頻度などにそれぞれ特徴があり、相互に補完的である。分析の目的に応じて活用されるべきものである。なかでも、RESAS のうちモバイル空間統計の活用やクレジットカードによる消費分析などは、いわゆるビッグデータの活用例といえよう。

2.訪日外国人の移動パターンの分析

調査統計の説明

本稿で主に使用するデータは、国土交通省観光庁が実施している『訪日外国人消費動向調査』の集計前の個票データである。本調査の目的は、訪日外国人客の消費実態等を把握し、観光行政の基礎資料とすることであり、その概要は以下のようである。まず、(1)調査対象者は、トランジット、乗員、1年以上の滞在者等を除く日本を出国する訪日外国人客である。(2)調査標本数については、四半期毎に総数 7,830 サンプルを目標に調査が実施(年間31,320 サンプル)されている。標本が全体の属性を適切に代表できるように工夫して調査は行われている。(3)回答内容については、回答者の基礎属性(国籍、性別、年齢等)、訪日目的、消費額などである。また、調査手法は調査員による聞き取り調査である。なお調査実施場所(出国港)については、新千歳空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、羽田空港、成田空港、小松空港、富士山静岡空港、中部国際空港、関空、広島空港、高松空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港、関門(下関)港、博多港、厳原港の18空海港であり、調査実施時期は四半期で2010年第2四半期期から実施されている。

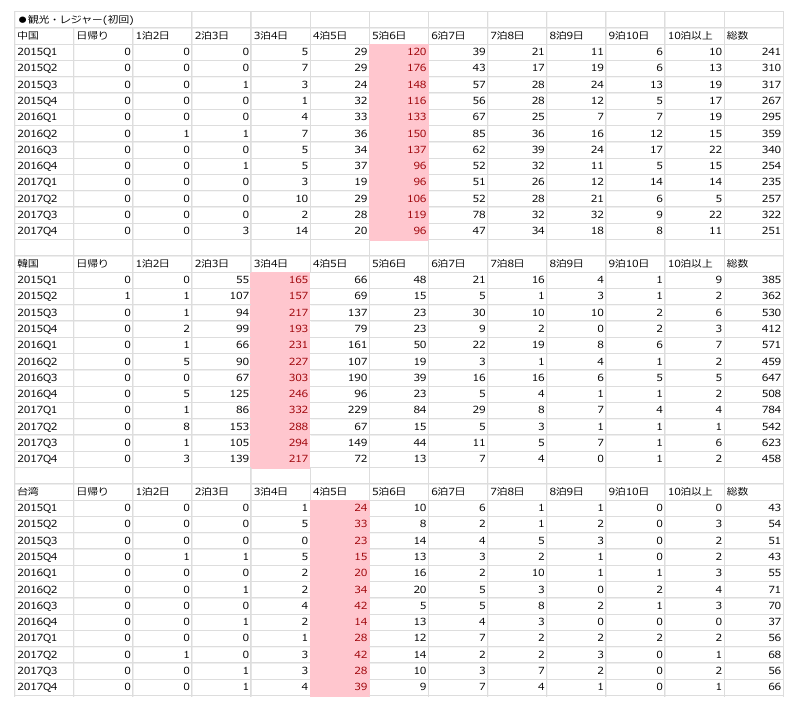

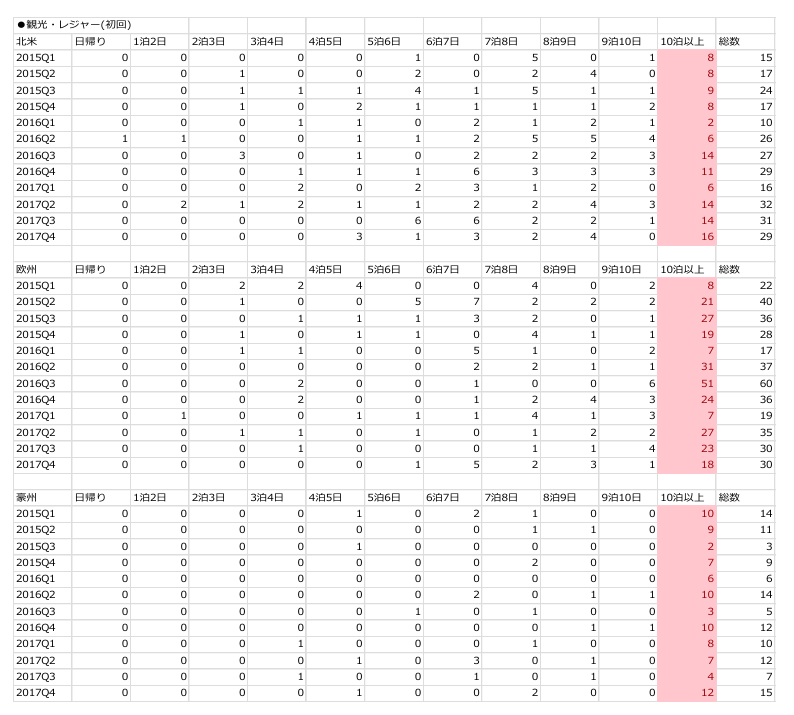

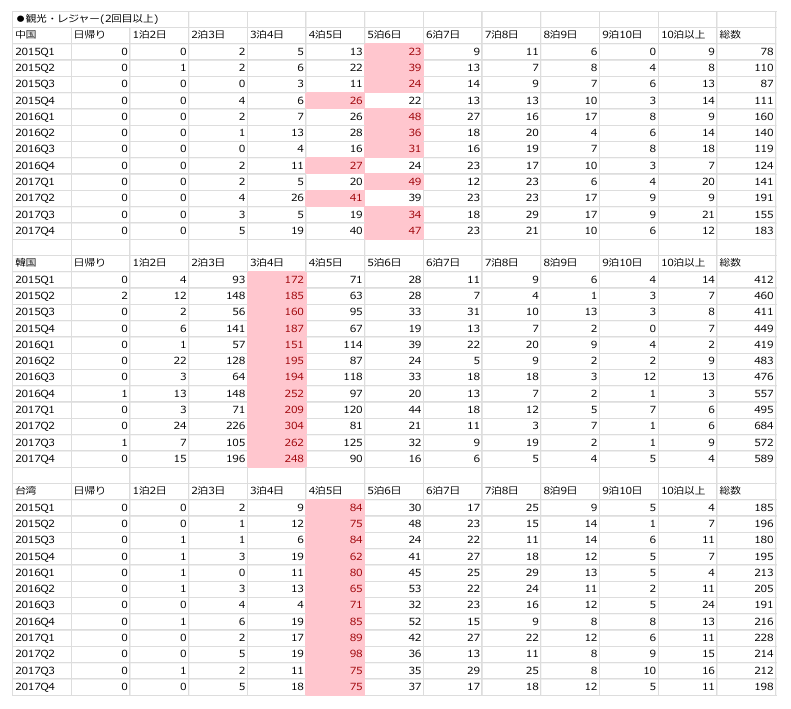

分析に使用した個票データの期間は、インバウンド需要が大幅に拡大する 2015 年第 1 四半期から17 年第4四半期に限定した。18年以降質問項目が大幅に変更されており、その連続性を確保するため、最終時点を 17 年第 4 四半期とした。ここでは、使用した個票データを目的別・訪問回数別・国籍別・宿泊数別の観点から時系列的に整理した(後掲の図表2-0-1、2参照)。

2-1 国籍別最頻滞在日数

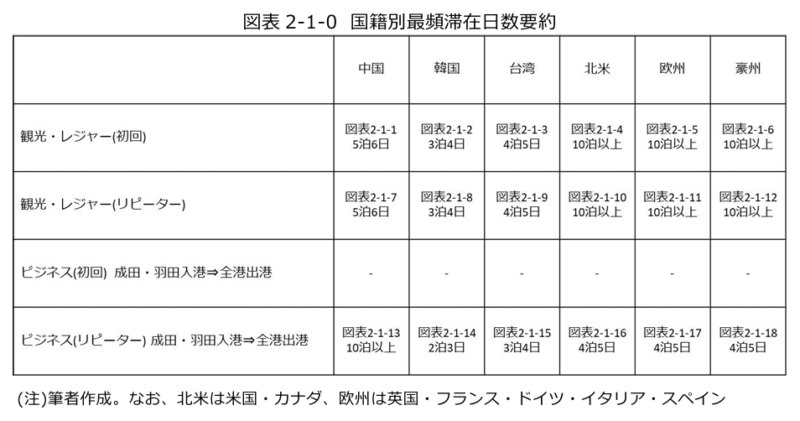

まず図表2-1-1~18(後掲、付録図表)から得られる国籍別訪問者の代表的滞在日数(最頻滞在日数)を時系列データから確定する。なお、滞在日数の分布については図表2-0-1~3を参照。結果は表2-1-0 に要約されている。

【観光・レジャー目的】

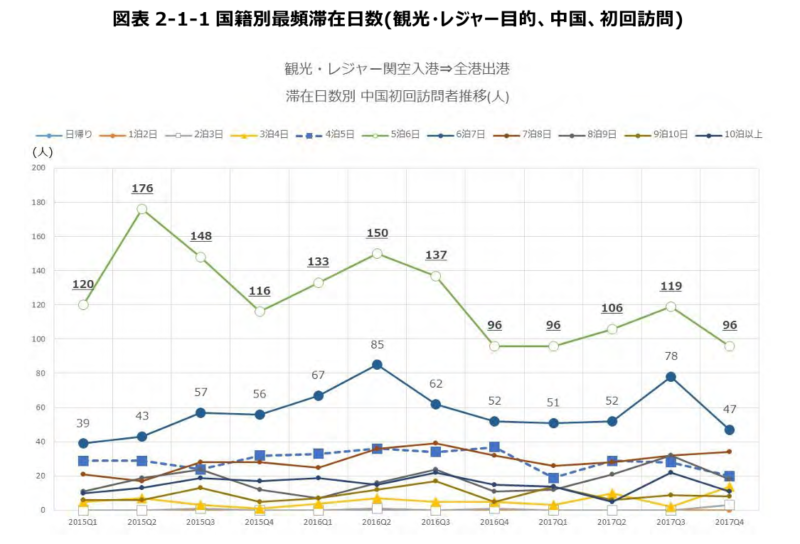

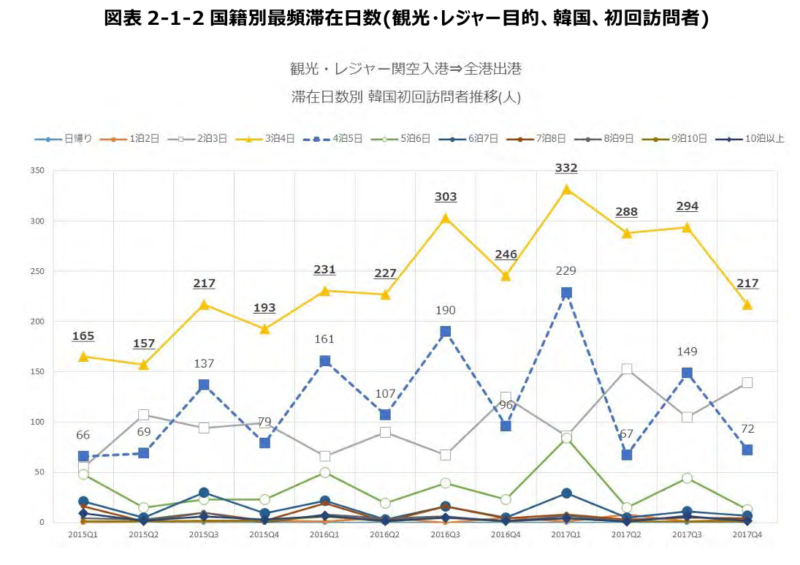

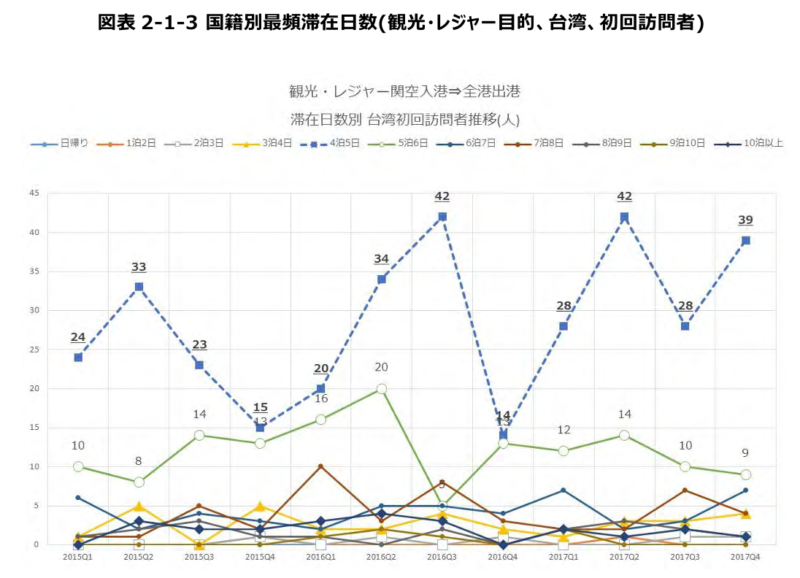

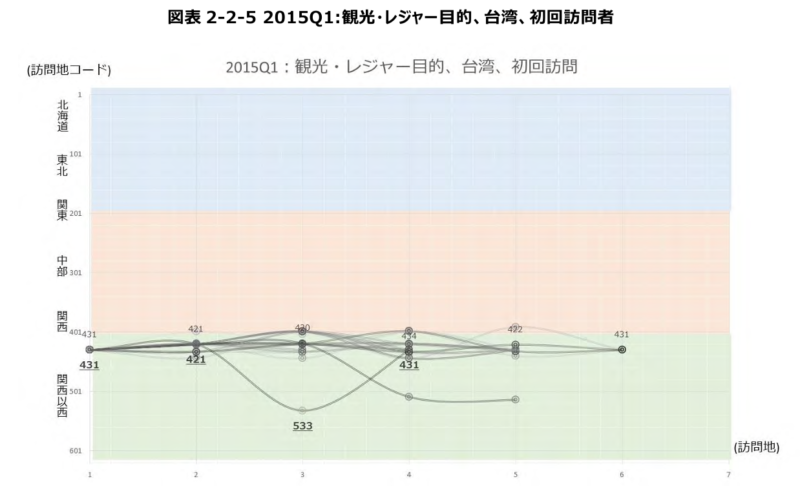

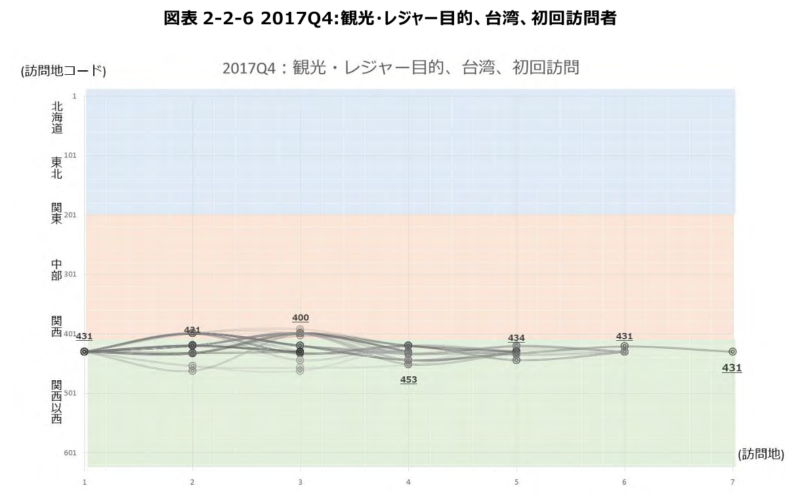

中国からの観光・レジャー目的での初回訪問者の代表的な滞在日数は5泊6日が最も多いことがわかる(図表2-1-1)。仔細に観察してみると、同宿泊日数で日本に滞在する中国人は徐々に減少しており、6泊7日の滞在が2番手ながら安定して増えていることがわかる。韓国の場合には3泊4日のケースが最も多く総じて増加傾向にある(図表2-1-2)。また2泊3日という短期滞在も徐々に増えている。このように中国と比べ最頻宿泊日数が短いのは、日本からの距離が相対的に近い点に起因している。一方、台湾はその中間で4泊5日のケースが最も多く、ついで5泊6日となっている(図表2-1-3)。

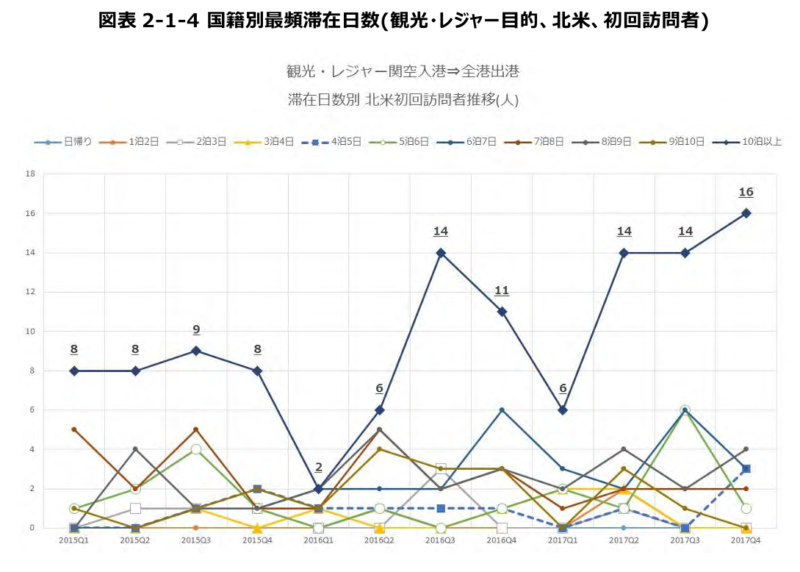

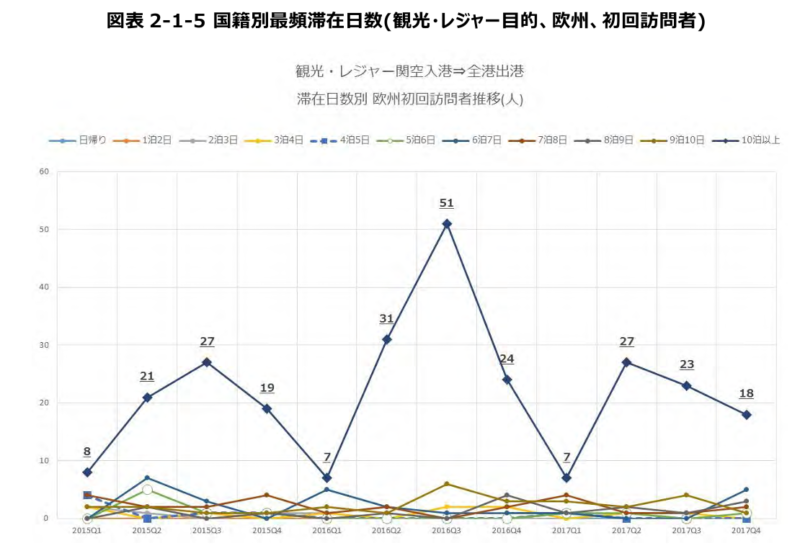

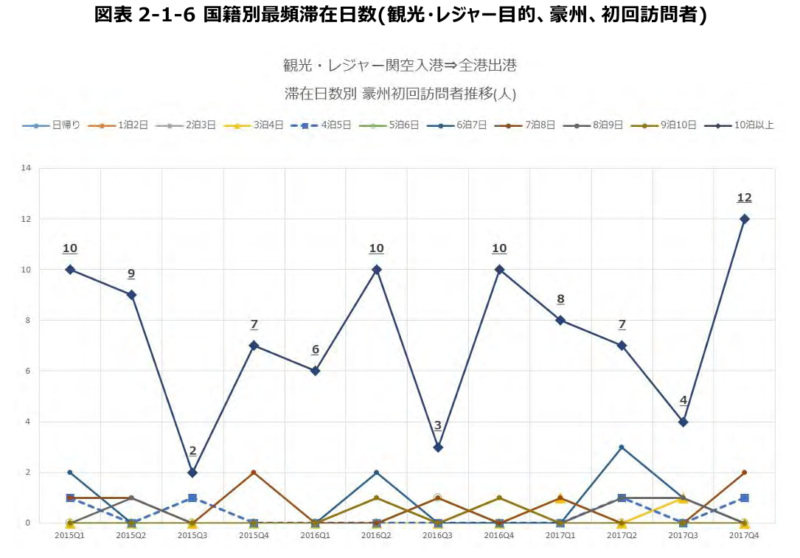

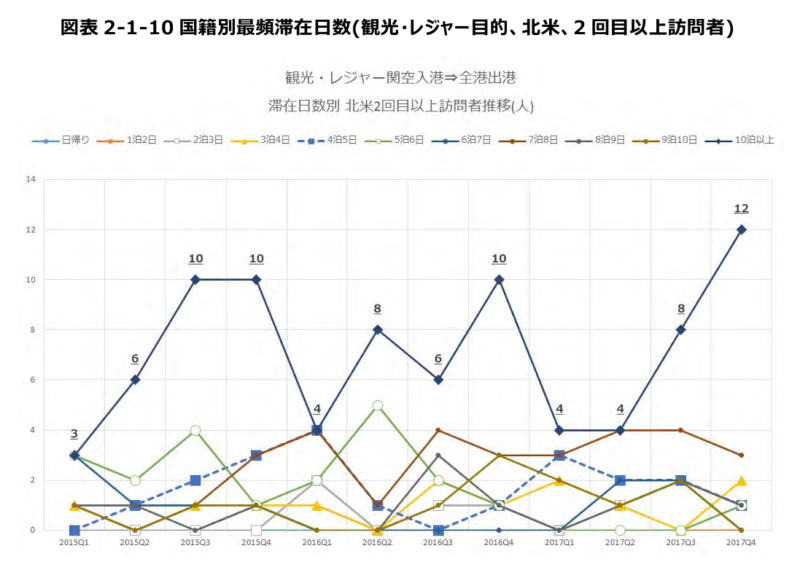

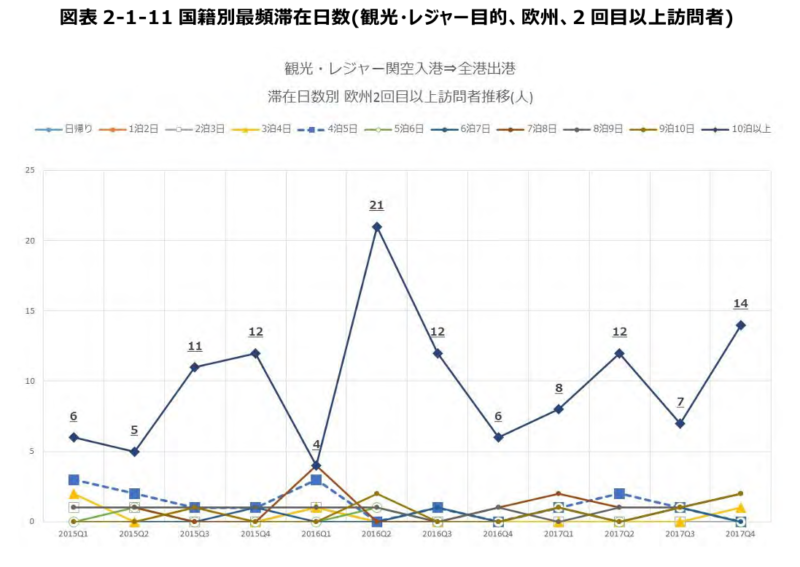

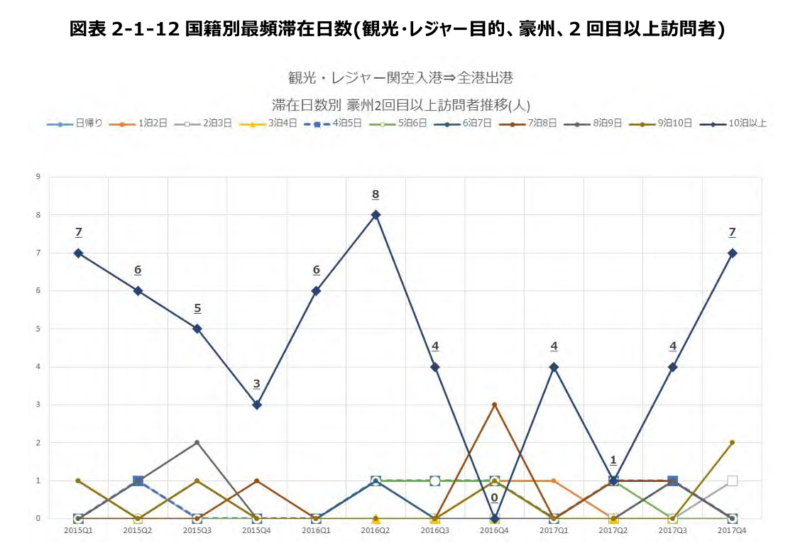

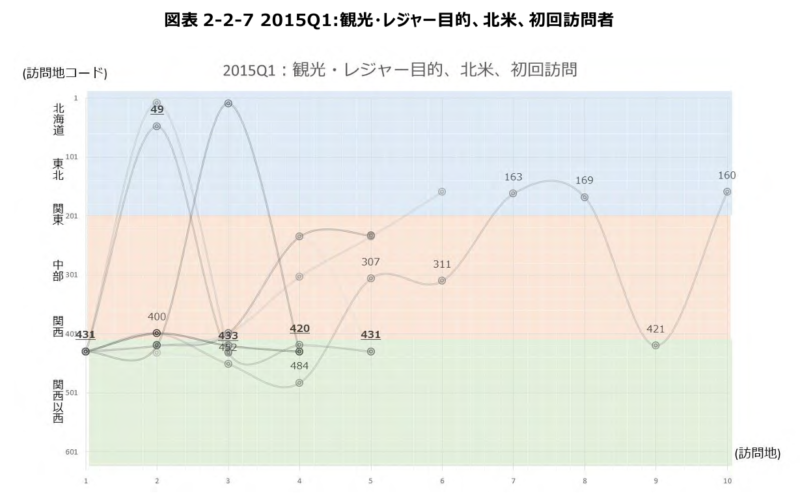

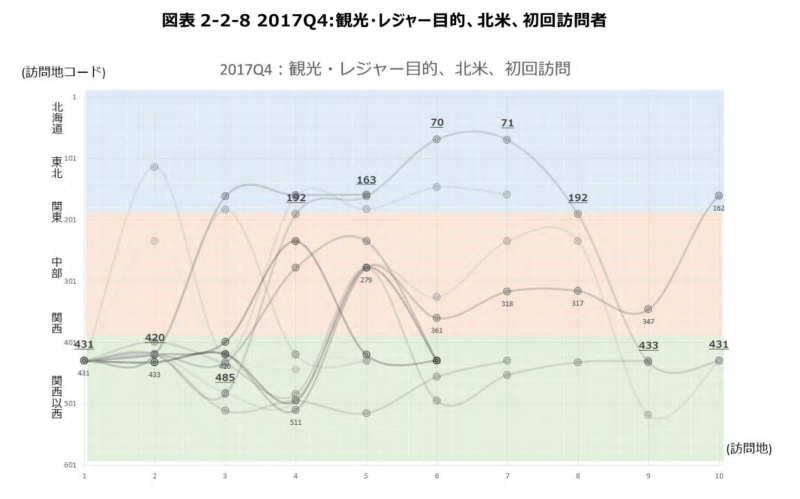

北米では10泊以上の滞在者が多く、その数は年々増えている(図表2-1-3)。欧州や豪州においても最頻滞在数は10泊以上であり、アジア地域からの訪問者と比べ、滞在日数がかなり長い点が特徴である(図表2-1-4、2-1-5、2-1-6)。

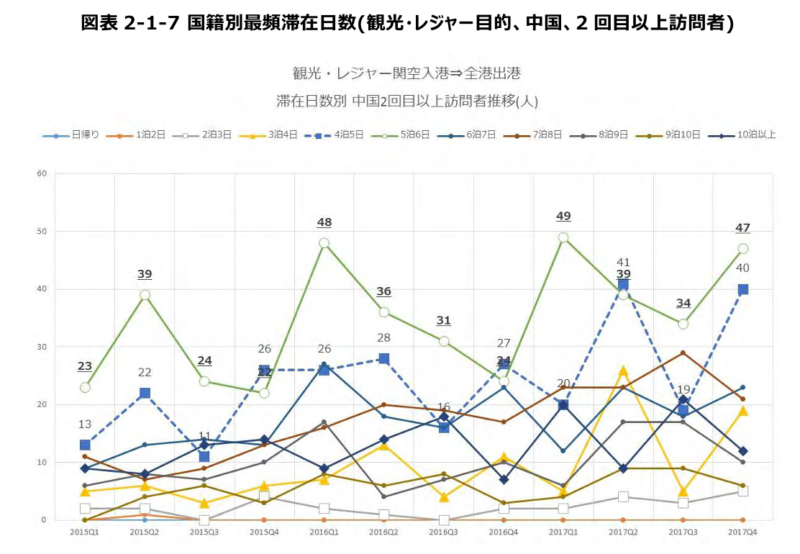

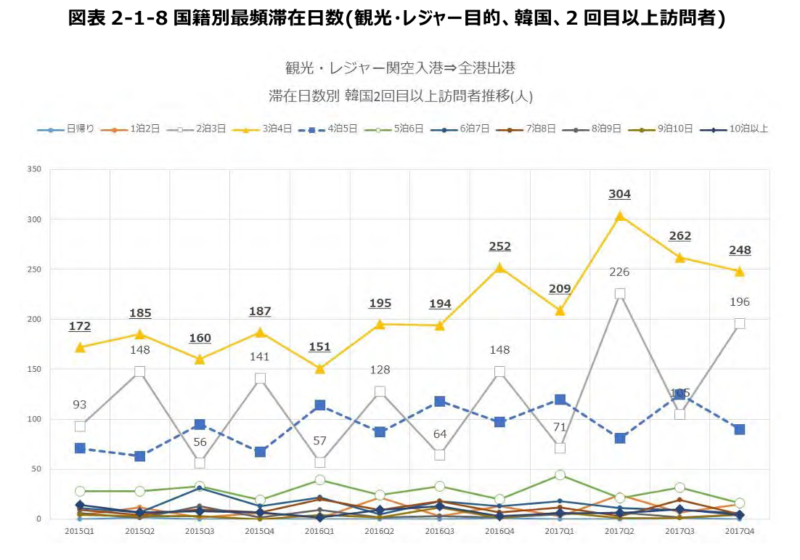

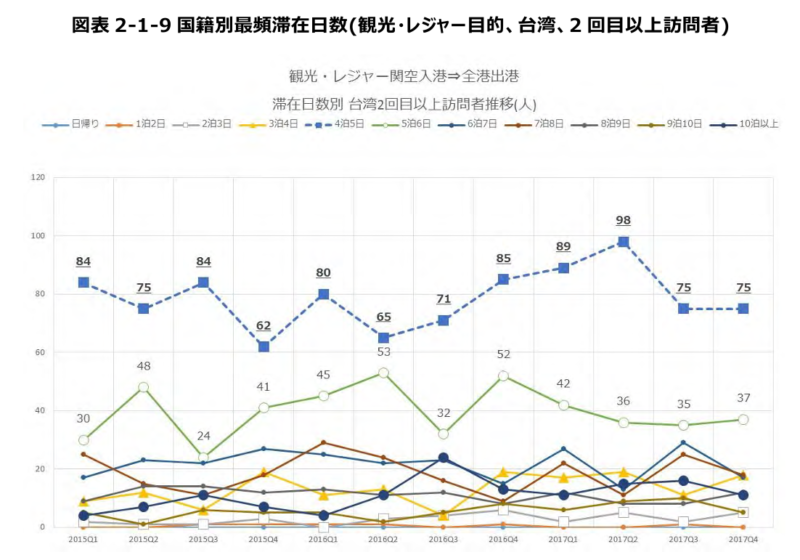

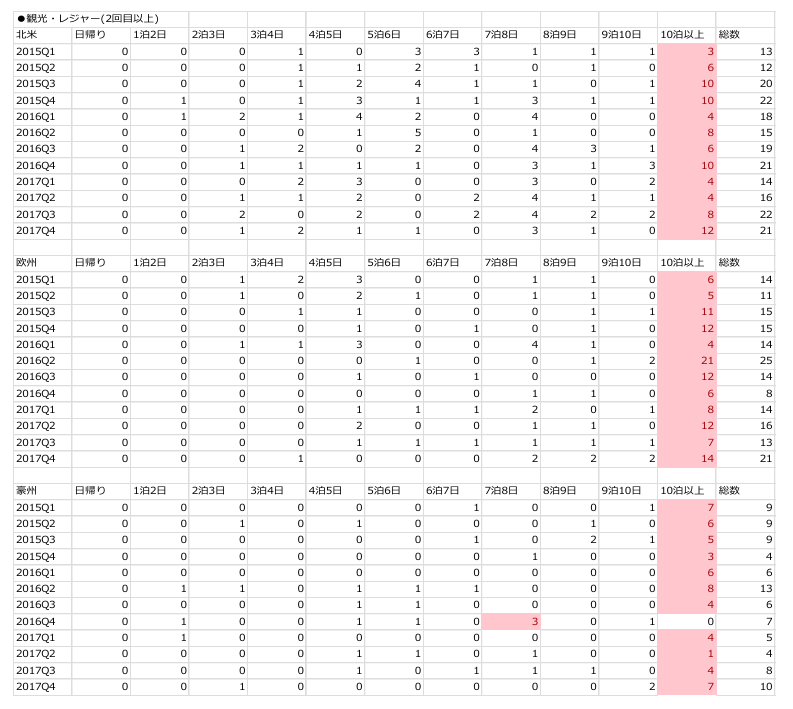

次に観光・レジャー目的における2回目以上訪問者の場合の滞在日数を見ていく。中国では初回のケースと同様に5泊6日が最も多く、その数は徐々に増えている(図表2-1-7)。韓国でも3泊4日、2泊3日の短期滞在型の観光客数が増えていることが分かる(図表2-1-8)。台湾も4泊5日が最も多く、初回ケースと同じである(図表2-1-9)。北米、欧州及び豪州も初回のケースとほぼ同じであり、10泊以上の長期滞在が顕著である(図表2-1-10、2-1-11、2-1-12)。

【ビジネス目的】

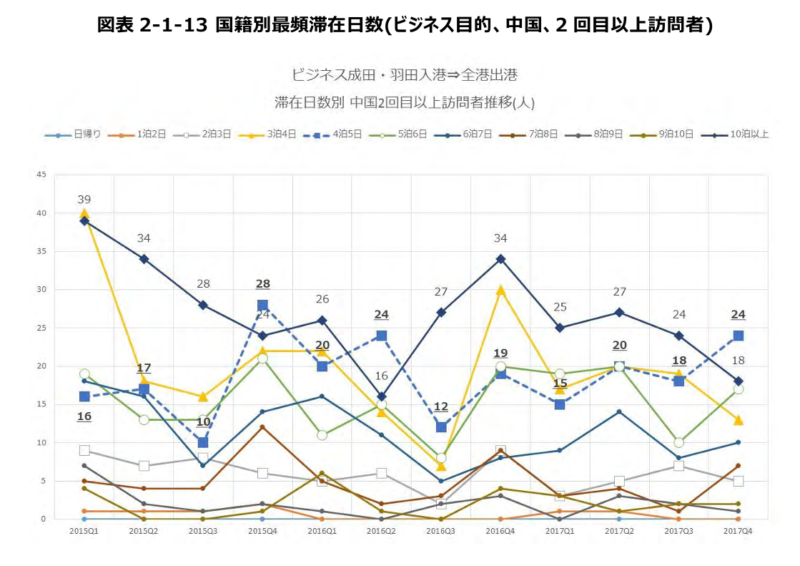

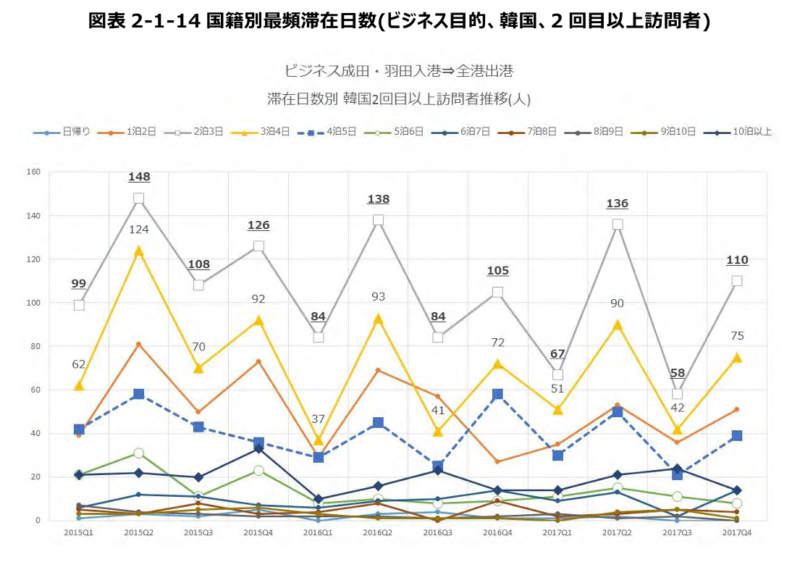

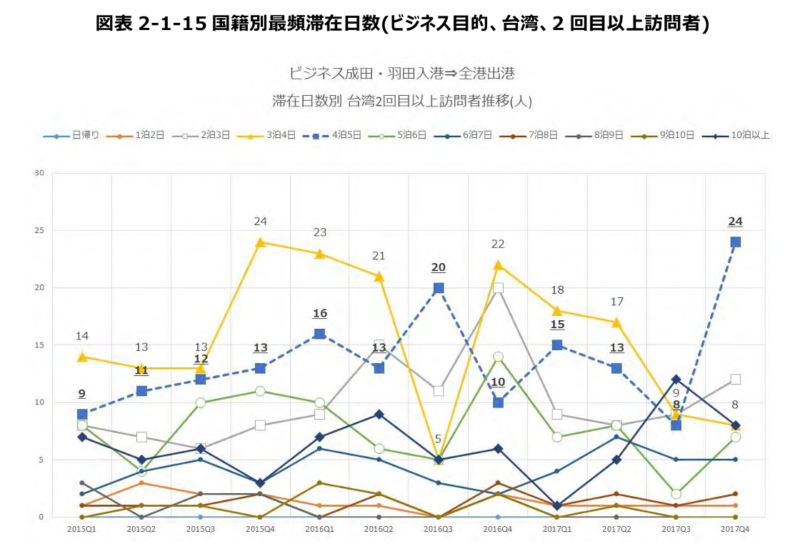

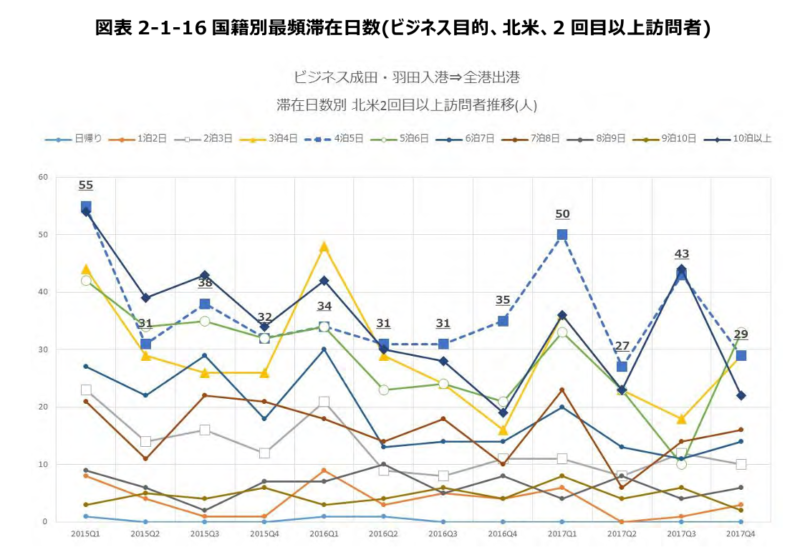

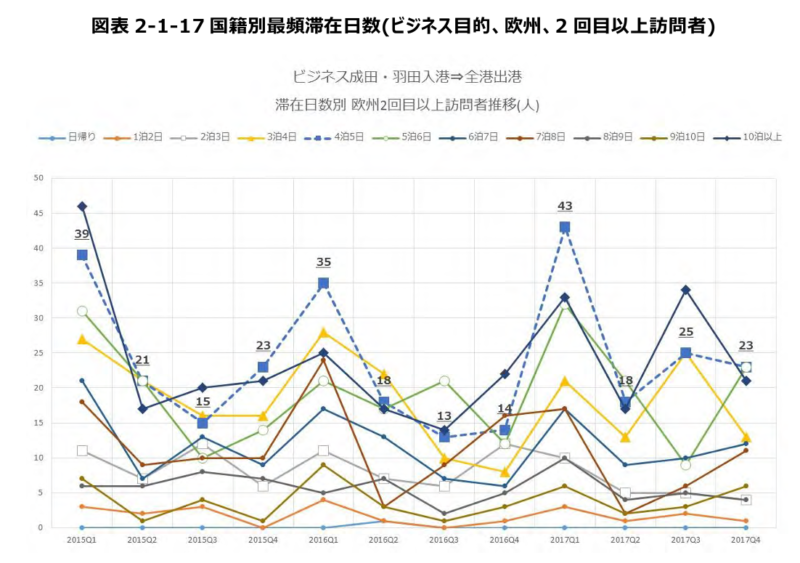

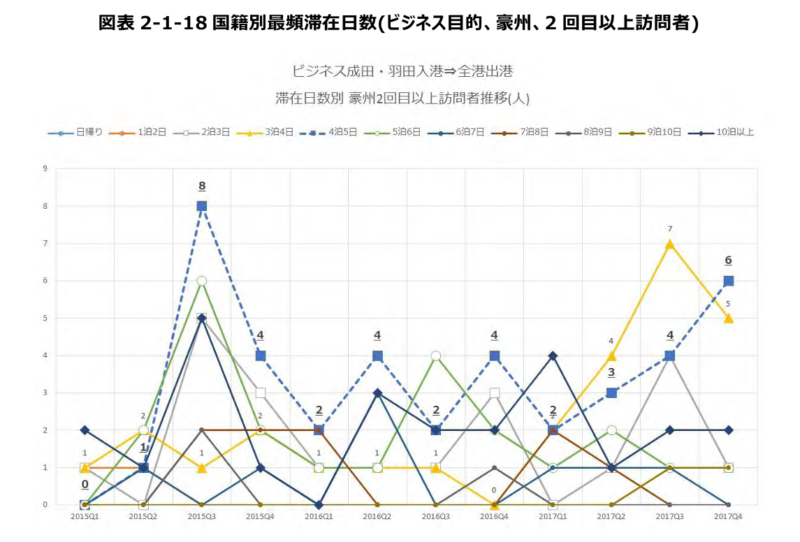

ここではビジネス目的による訪日外国人の代表的な滞在日数について見ておく。中国からの訪問者は、2015年当初は10泊以上の長期滞在が多かったが、徐々に減少している(図表2-1-13)。一方より短期の滞在者(4泊5日)が徐々に増えており、ビジネス目的による滞在が短期化している姿が見て取れる。韓国の場合には、観光・レジャー目的の場合と比べ、最頻宿泊数は1泊少なく、2泊3泊の滞在が多い。なお中国と比べると季節性がより明瞭であり、第2四半期と第4四半期に相対的に増加している(図表2-1-14)。台湾では観光・レジャーのケースのようなはっきりとした特徴は見られないが、3泊4日の短期滞在型が比較的多い(図表2-1-15)。北米、欧州及び豪州も観光・レジャーのケースのような長期滞在型の特徴は見られず、比較的短い日数(主に4泊5日)で滞在していることがわかる。

このようにアジア地域と欧米地域では宿泊日数に堅調な違いが見られ、欧米地域からの観光・レジャー目的での訪日は総じて長期滞在である。ただしビジネス目的の場合にはこうした特徴は必ずしも確認できず、相対的に短期滞在であるケースが多い。

2-2 訪日外国人の移動パターン

訪問地とそのコード

次に訪日外国人の移動パターンについて詳細に観察していくことにする。関西中心とする訪日外国人の移動パターンを理解には、出発地、詳細な移動先(市町村名など)、移動地域(関西圏内か否か)などについて体系的に整理し、分かりやすく視覚化することが不可欠である。そこで考察を行う前に、『訪日外国人消費動向調査』から得られる移動パターンに関する豊富な情報を整理し、視覚化する際の手続きについて簡単に説明しておく。

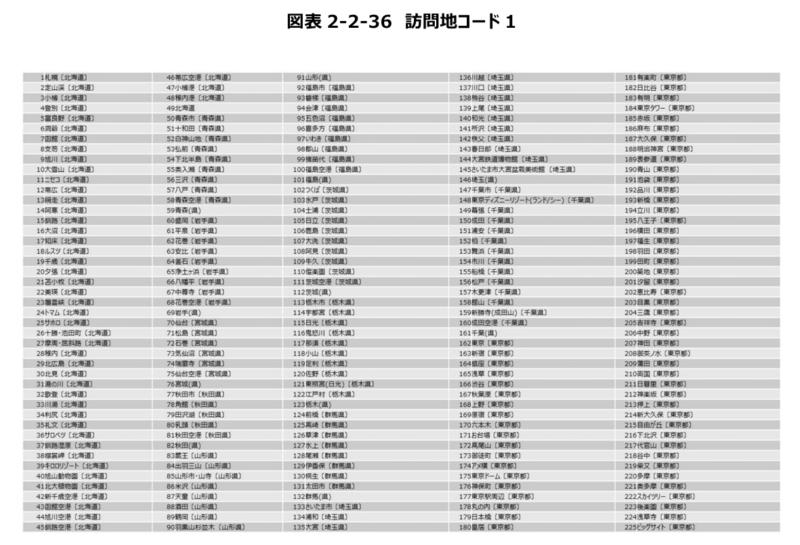

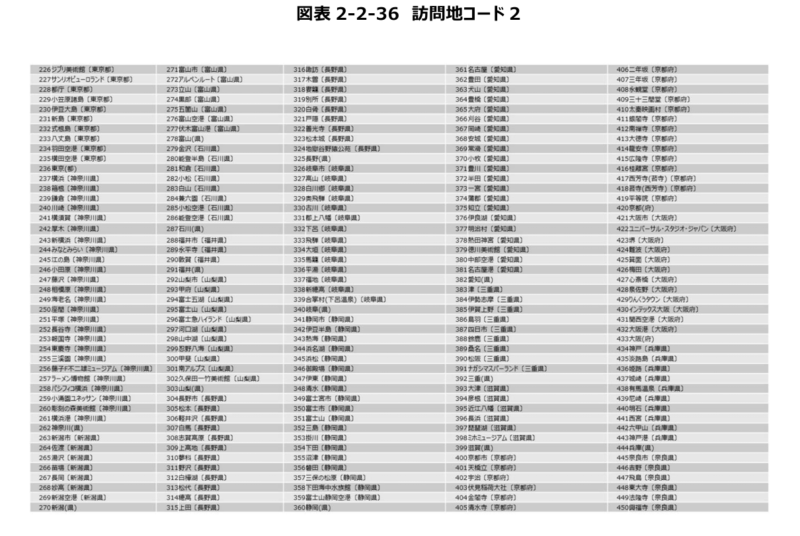

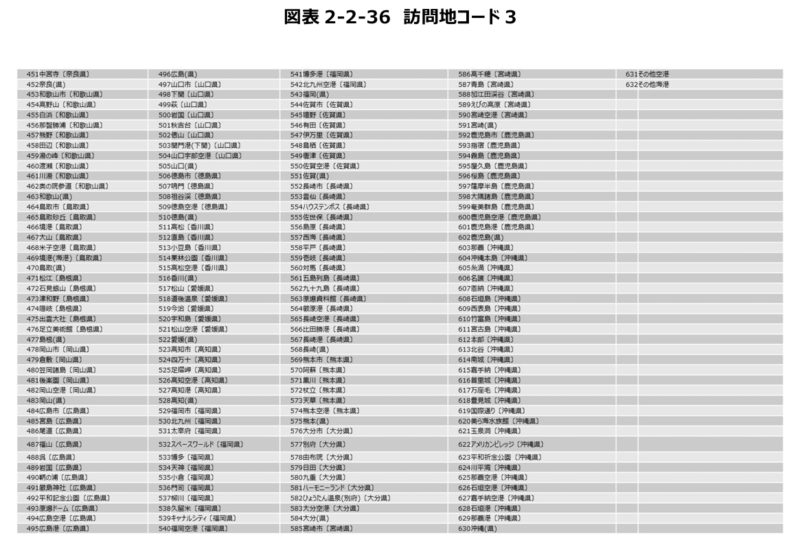

まず訪問地コードについて説明する。個票データ内には、訪日外国人客が訪れた空海港、観光地名と市町村名などの訪問地の情報が47都道府県別に632個存在し、各訪問地に1~632の通し番号をつけてコード化している(後掲の図表2-2-36参照)。例えば、関西2府4県はコード番号393~463の間で示されている。具体的に『431』:関空を起点にすれば、以東の例では『393』:大津、以西の例では『434』:神戸が示すように、番号が小さくなるにつれてより東、大きくなるにつれてより西の情報を表している。

このように訪問地情報をコード化することで、以下で説明する図表を作成することが可能となり、視覚的に訪日外国人客が入国してから出国するまで、どの地域・都道府県に移動しているかについて分析が可能となる。

移動パターンの読み方

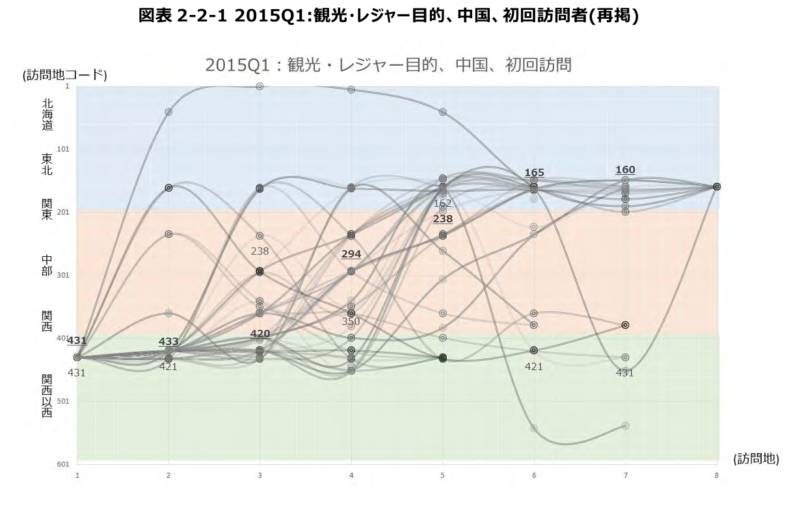

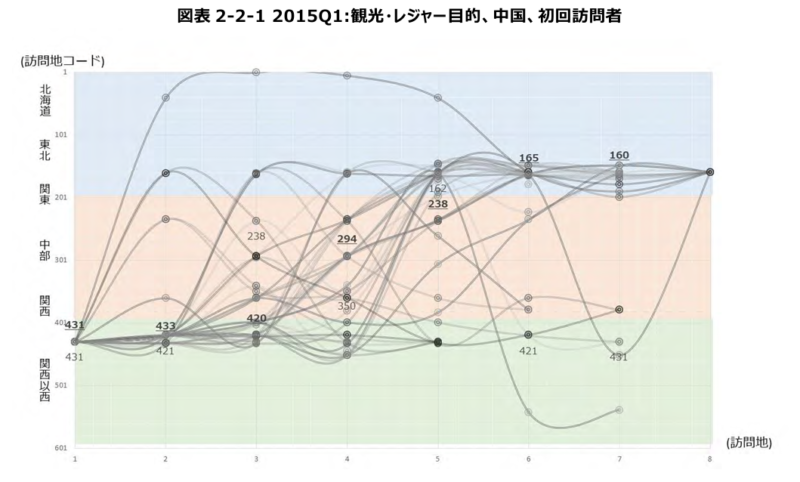

次に訪問地コードをもとに、移動パターンを視覚化する(図表を作成する)際のポイントについて説明しておく。具体的な例(図表2-2-1)を紹介し、以下の図表の読み方を解説する。

図表2-2-1の横軸の目盛りは、入国してから第何番目の訪問地を示しており、縦軸は前述した訪問地コードを表している。また、北海道から関西以西を地域別に区別するため図表の背景に色付けをしており、ブルーは北海道から関東、ピンクは中部から関西、グリーンは関西以西を表している。なお代表的な移動パターンには、訪問地に対応するコード番号が図に表示されている。

入国港にあたる第1訪問地には『431』と記されており、これは関空に入国してきたことを表す。そして、入港してから第2訪問地では『433』:大阪府へ、第3訪問地では『420』:京都府へ移動し関西にとどまっている。しかし、第4訪問地では中部地域である『294』:富士五湖内へ移動し、第5訪問地になると関東地域の『238』:箱根へ、第6訪問地では『165』:浅草を訪れ、最後に第7訪問地の『160』:成田空港で出国している。また、少ない例ではあるが、関空で入出国するケースも見られる。このケースでは関空へ入国後、第2訪問地『421』:大阪市へ移動し、第3訪問地『238』:箱根、第4訪問地:『350』:富士市などを周遊し、第5訪問地:『162』東京へ行ったのち、第6訪問地では第2訪問地目と同じ大阪市へ戻り、関空で出国している。その他にも、関空へ入国し中部国際空港または福岡空港で出国するパターンも見られるが、関空で入国し成田空港・羽田空港で出国するパターンが大勢を占めている。このように関西へ滞在したのち中部地区を経て、関東へ移動している人々が多くみられるが、これはゴールデンルート(関西地域から入国し関東地域へ出国する)が、2015年第1四半期においては代表的であることを示している。なお、後掲の図表では紙幅の都合もあり、2015年第1四半期と17年第4四半期に限定して移動パターンが比較されている。

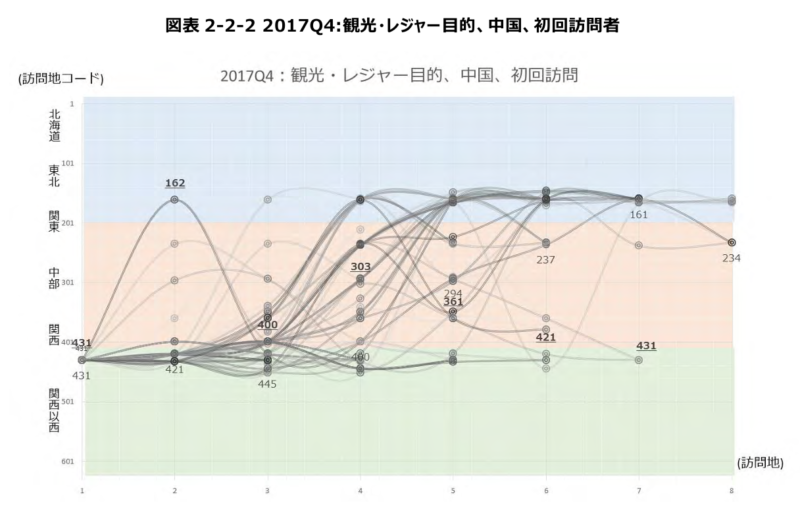

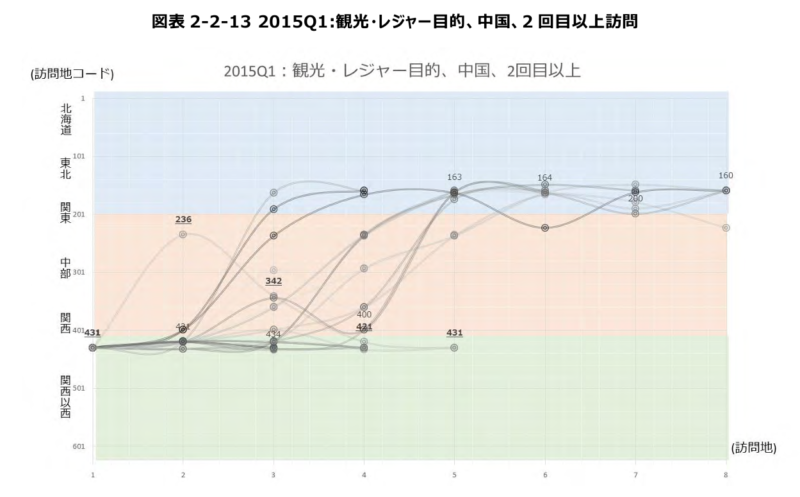

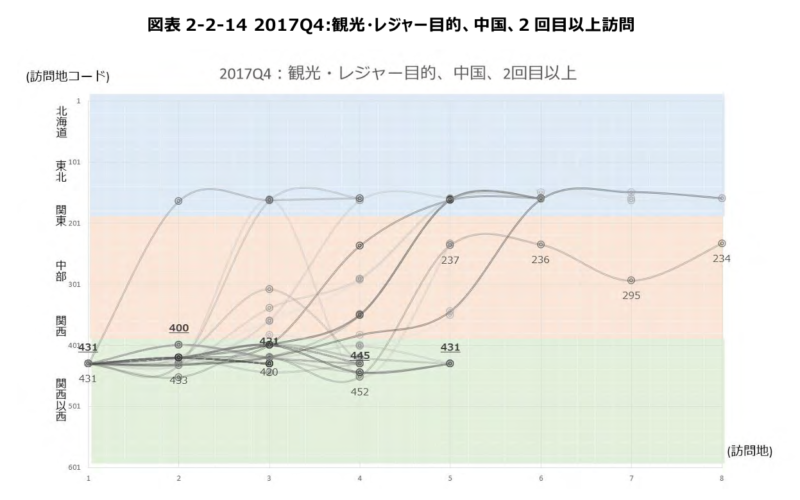

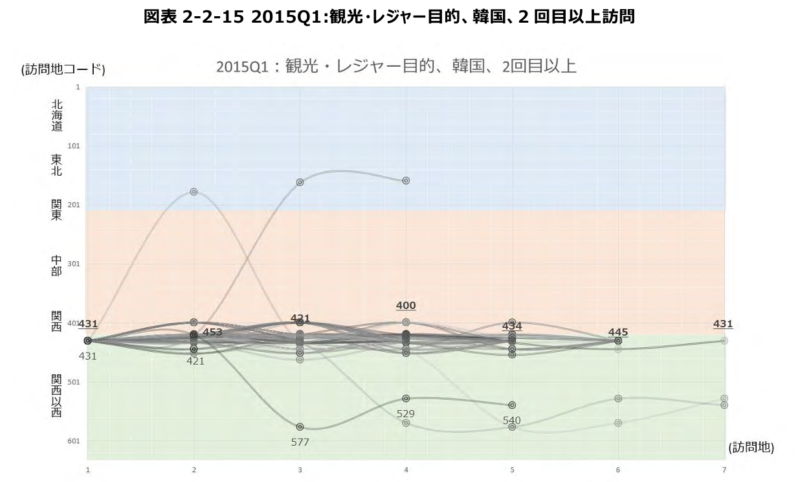

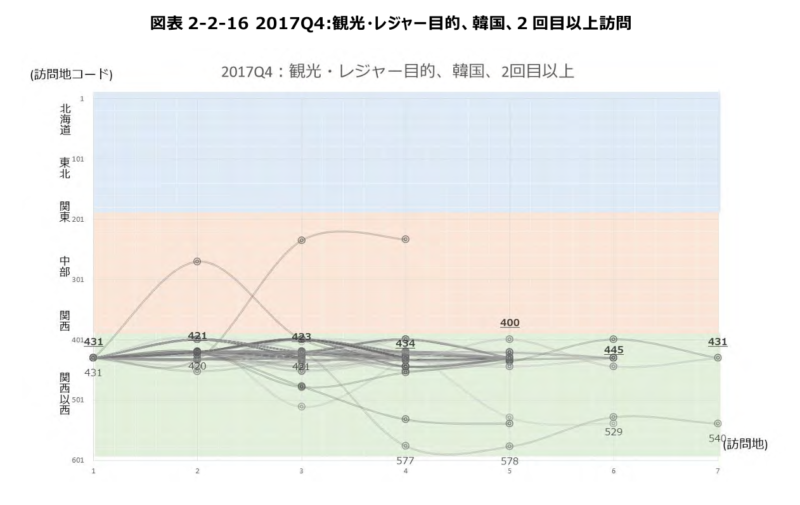

以下の分析に対応する図表は後掲図表2-2-1~2-2-35に対応している。また、図表内に太字で示されている数値は関空で入港し他港で出港、他港で入港し関空で出港、もしくは関空で入出港をしている代表的な移動パターンを表しており、こうした図表が分析の理解の一助となる。なお以下の説明では、2015年第1四半期(以下、Q1と略記)を「爆買い期」または「バブル期」、2017年第4 四半期(以下、Q4と略記)を「ポスト爆買い期」または「ポストバブル期」と呼ぶことにする。また観光・レジャー目的は「観光目的」に、「2回目以上訪問者」は「リピータ」に略して表現しておく。

(1)観光・レジャー目的

<中国>

ポスト爆買い期には爆買い期と異なる2つの特徴が見られる。第1は、ポスト爆買い期には関西に入った後、しばらく関西地域にとどまる観光客が多いという点である(図表2-2-1、2-2-2)。具体的には、爆買い期の場合(図表2-2-2)、3訪問地ですでに関西以外の地域(例えば中部や関東、北海道)に移動している訪問客が観察される。しかしポスト爆買い期には(図表2-2-2)、関西以外に移動するのは、4訪問地以降が多い。

第2は関西を訪問した後、関東に移動し関東から出国するパターンがポスト爆買い期のほうが顕著であるという点である。必ずしも明確とは言い切れないが、爆買い期には関東に移動したのち再び関西に戻る訪問者のパターンが幾分観察されていた。つまり爆買い期にはゴールデンルートは多少解消されていたと言えるが、ポスト爆買い期にはむしろゴールデンルートが復活しているともいえる。爆買い期には関西において中国人の旺盛な消費が特徴的であった。これは日本国内で様々な地域に移動し最終的に関西に戻ってきたのち、帰国直前に関西においてお土産等の目的で集中して消費を行っていたことを示唆している。多方ポスト爆買い期には、中国人の観光目的は単にモノの消費だけではなく、より多様化している可能性がある。リピータの場合にはサンプル数が少ないため、初回ほど明確な特徴は得られにくいが、爆買い期(図表2-2-13)には関西から関東に移動した後、関西に戻らないケースが多い。ただしポスト爆買い期には(図表2-2-14)、関西以外への移動は、4訪問地以降である場合が多いという特徴は、初回のケースと同じである。

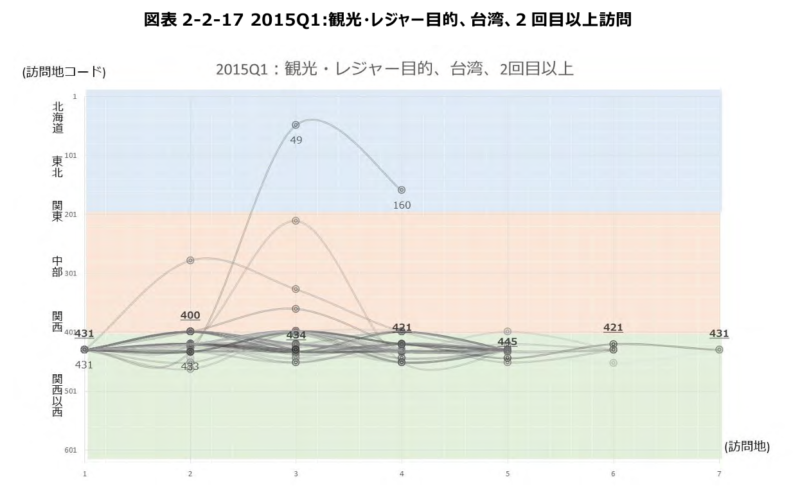

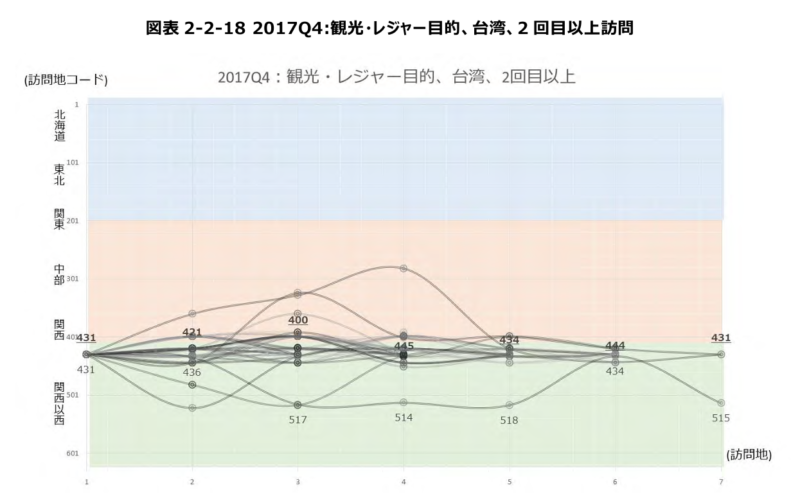

<韓国><台湾>

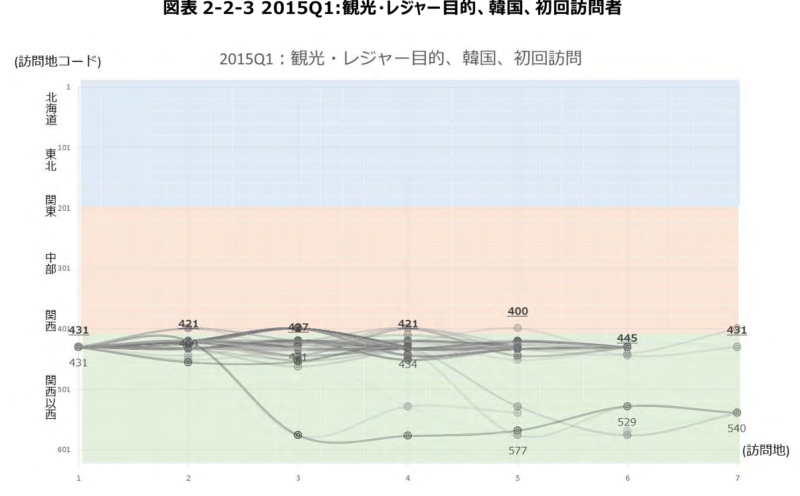

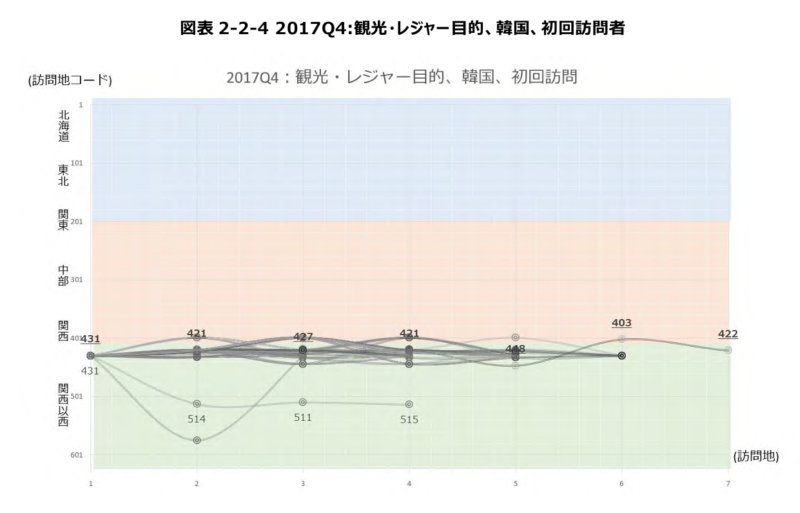

韓国は爆買い期とポスト爆買い期を比較した場合、2点の特徴が観察される(図表2-2-3、2-2-4)。爆買い期には関西から入国して関西に滞在しているケースが大半を占めていたが、関西以西、とりわけ九州に足を運び、九州から出国する観光客も見られた。この特徴はポスト爆買い期においても大きな変化はないが、関西に留まる割合が増えている姿が見てとれる。こうした傾向は台湾についても当てはまる(図表2-2-5、2-2-6)。

リピータの場合、爆買い期、ポスト爆買い期の時期も関西から入国して関西に滞在しているケースが多い。ただし初回と比べると以下の2点の違いがある。爆買い期には若干であるが、東北にも足を延ばしている観光客がいる(図表2-2-15)。第2にポスト爆買い期には、初回以上に観光の後半(第4訪問地以降で)で九州を訪れている観光客が多く、また訪問地は九州のより広い地域にまたがっている。このように韓国人観光客は、比較的短い滞在日数(約3泊4日)の中で、関西のみならず九州にまで足を運んで観光している姿が見て取れる。台湾のリピータの場合には、韓国と同様に関西以外の中部や、九州に足を運んでいる観光客がいる(図表2-2-17、2-2-18)。韓国に比べると滞在日数が若干長い(約4泊5日)ため、中部地方にまで足を運ぶことができるようである。ただし韓国とは異なり、最終的には関西に戻り、関西から出国するケースが多い。

<北米>

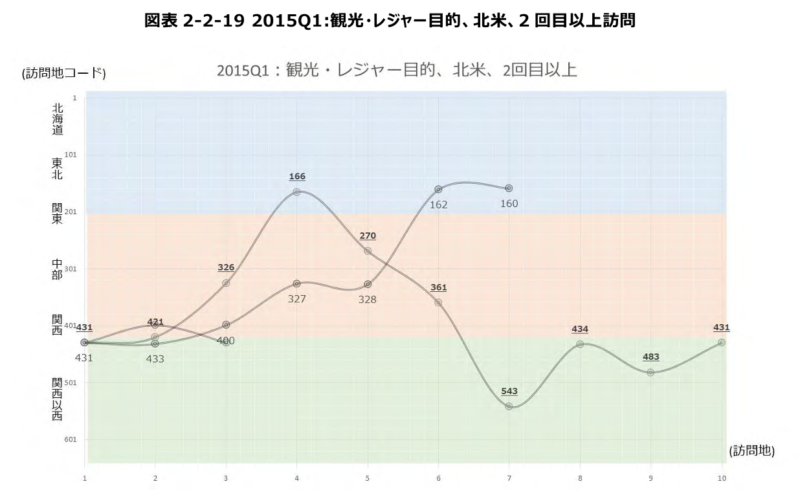

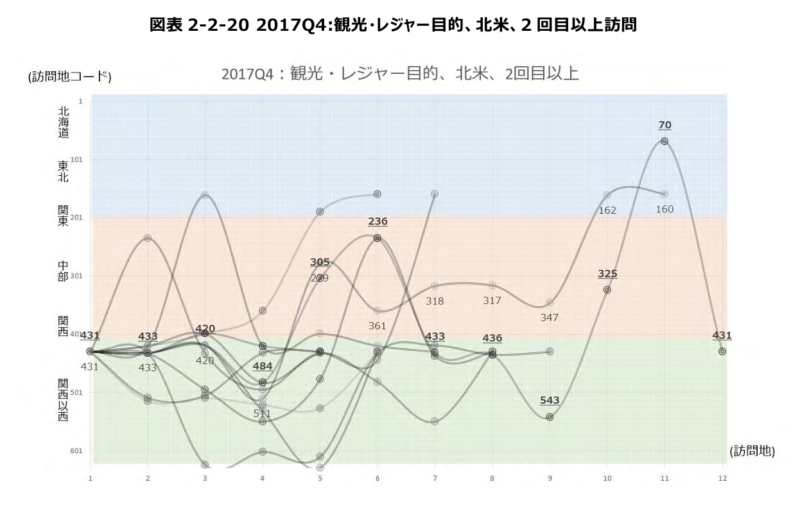

北米はアジア地域と比べサンプル数が少ないため、明確な特徴を見出すことは難しい(図表2-27、2-2-8)。ただしバブル期、ポストバブル期のいずれの時期においても、関西に入国して関西留まるケースは少なく、関東、東北や北海道、関西以西に足を運ぶ観光客が多い。そして広域に移動した場合には、ほとんど関西に戻っていない。

リピータのケースはかなりサンプル数が少ないが、ポストバブル期には初回以上に観光地がかなり広範囲にわたっていることが分かる(図表2-2-19、2-2-20)。

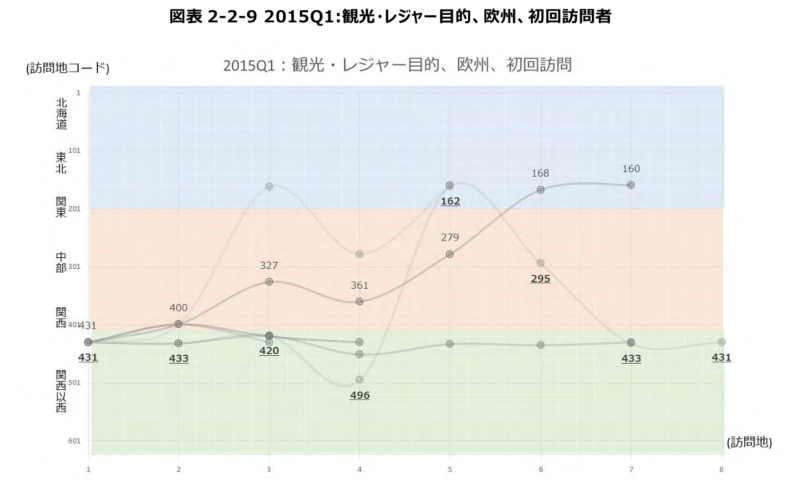

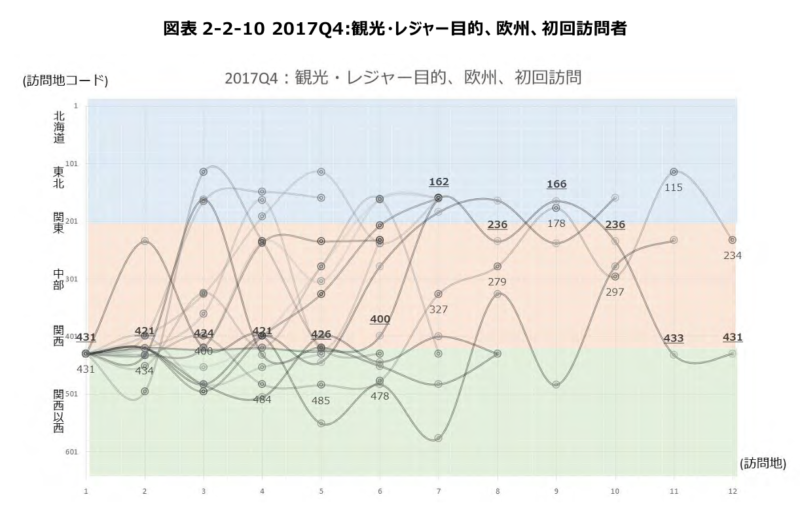

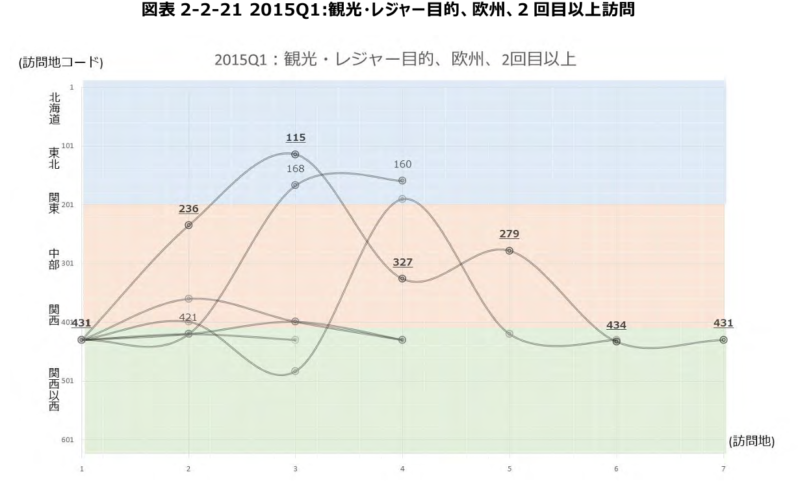

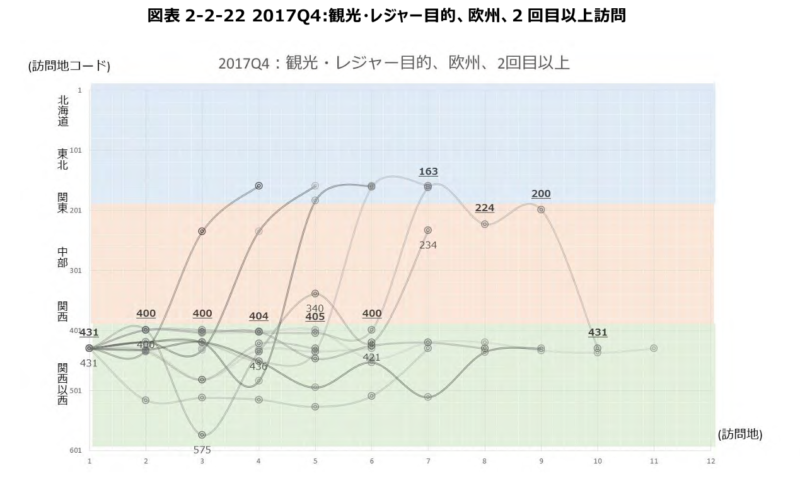

<欧州>

欧州もアジア地域と比べサンプル数が少ないため、特徴点を見出しにくい(図表2-2-9、2-210)。先に見たように欧州からの観光客は10泊以上の長期滞在が多いため、訪問地も関西だけでなく関東や東北、関西以西に広がっている。この特徴は特にポストバブル期において顕著である。リピータのケースもサンプル数がかなり少ないが、関西に留まっているケースは少なく、関西以外に観光地が広がっている。なお詳細に観察すると、関西以外の地域に移動した後、関西戻ってくる観光客も見られる(図表2-2-21、2-2-22)。

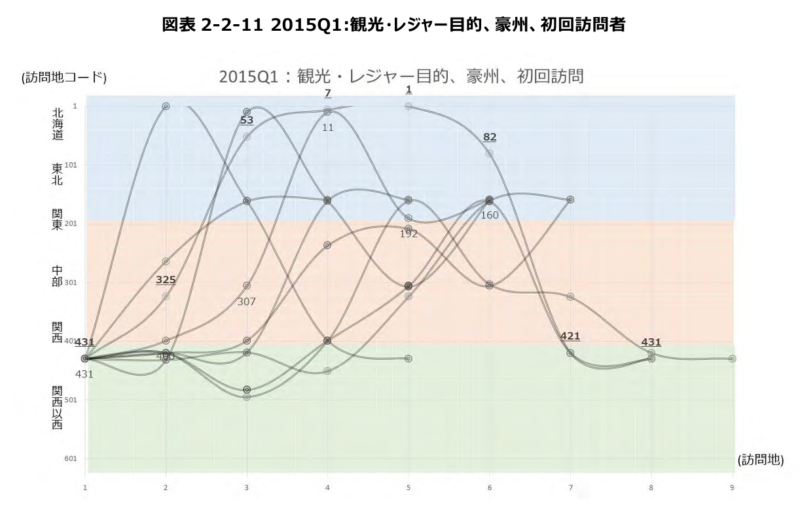

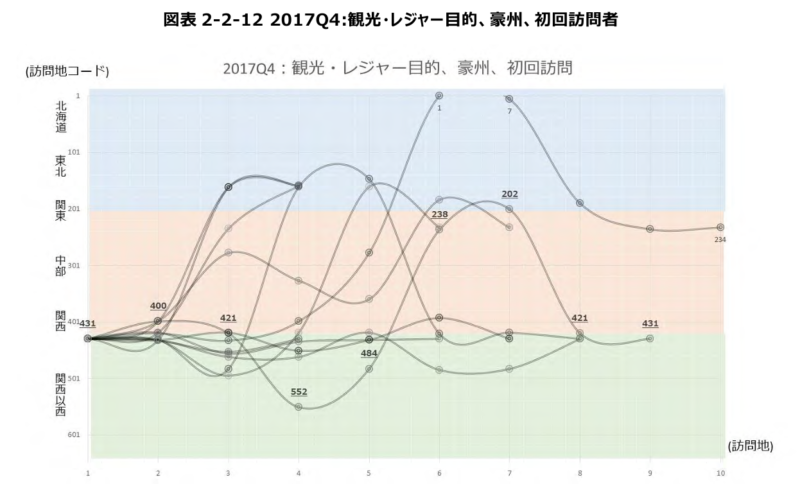

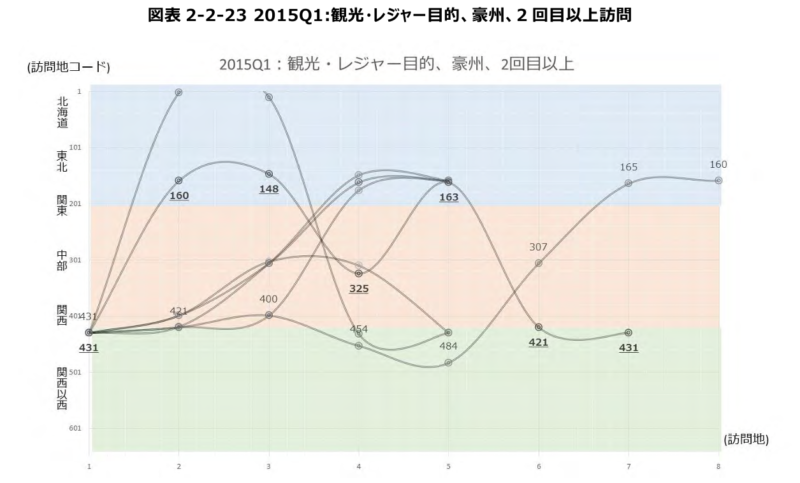

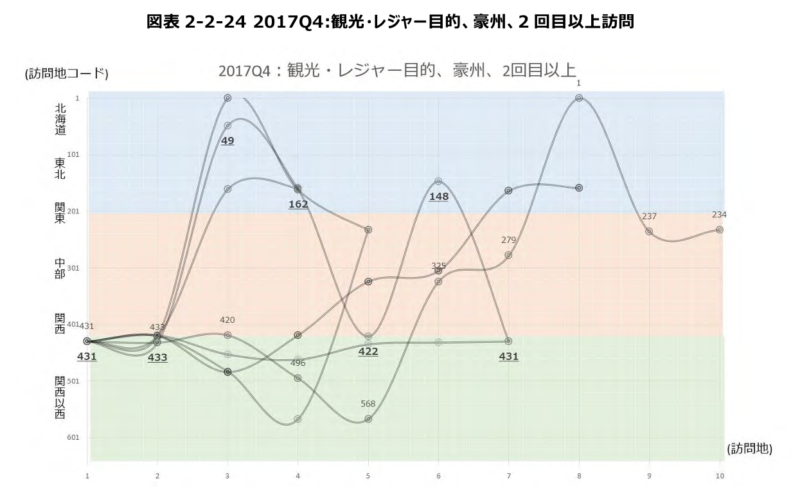

<豪州>

豪州からの観光客も訪米や欧州と同様に長期滞在が多いため、観光地も広範囲に及んでいる(図表2-2-11、2-2-12)。特に豪州の場合には、関西より東の地域に移動するケースが多く、北海道にまで足を運ぶ観光客も見られる。また北米や欧州と比べ関西に戻ってくるケースが多少多い点も特徴的である。リピータのケースは、北米や欧州と同様にサンプル数が少ないが、初回と同様に北海道にまで足を広げていることがわかる(図表2-2-23、2-2-24)。

(2)ビジネス目的

ビジネス目的の移動パターンについては、リピータに限定して観察していく。また入国地は、稲田・松林・木下(2018)で明らかとなったように、関東(成田・羽田)からの入国が圧倒的に多いため、以下では関東からの入国に限定したケースについて見ていく。

<中国>

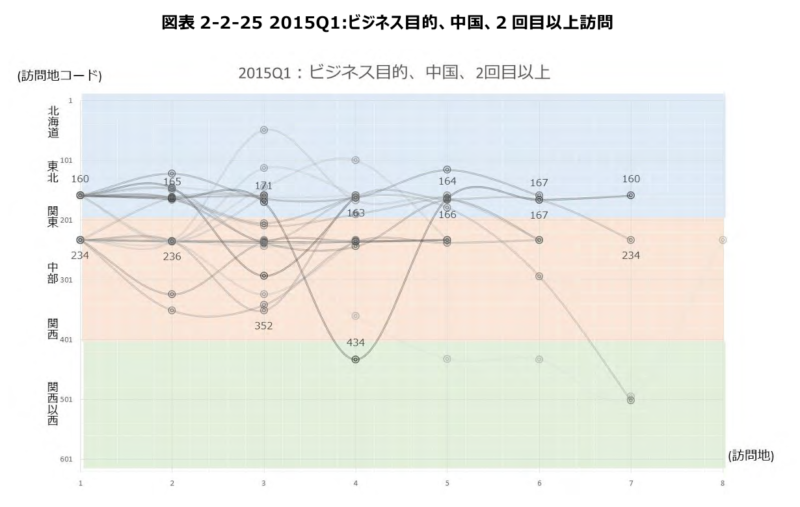

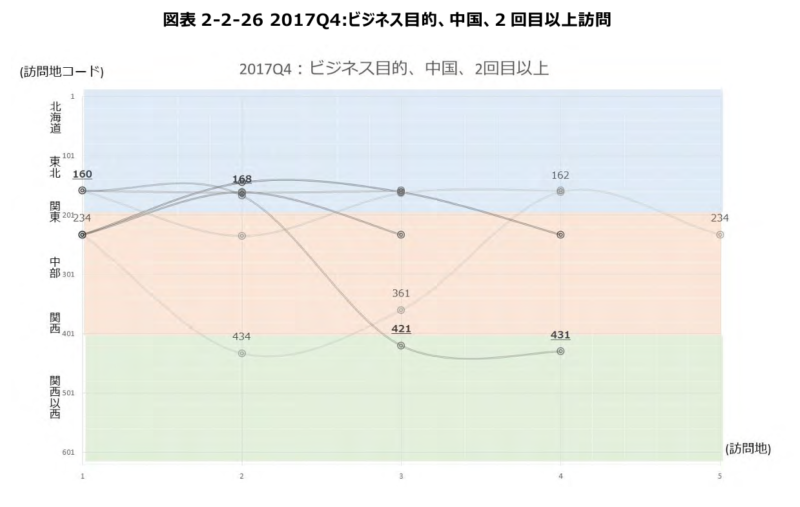

中国からの訪日客は、概ね関東に滞在しているが中部や東北地方に移動する日ケースも若干存在している。ただしほとんどのケースは関東に戻っている(図表2-2-25、2-2-26)。ビジネス目的の場合、先に見たようにビジネス目的での中国人の滞在日数は約4泊5日であり、観光目的の場合より若干短い。従って移動先もそれほど広域に及んでいない。

<韓国><台湾>

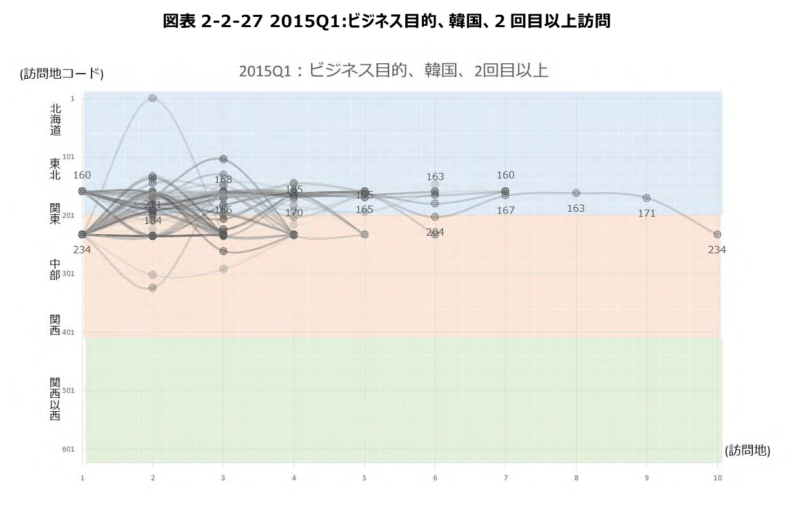

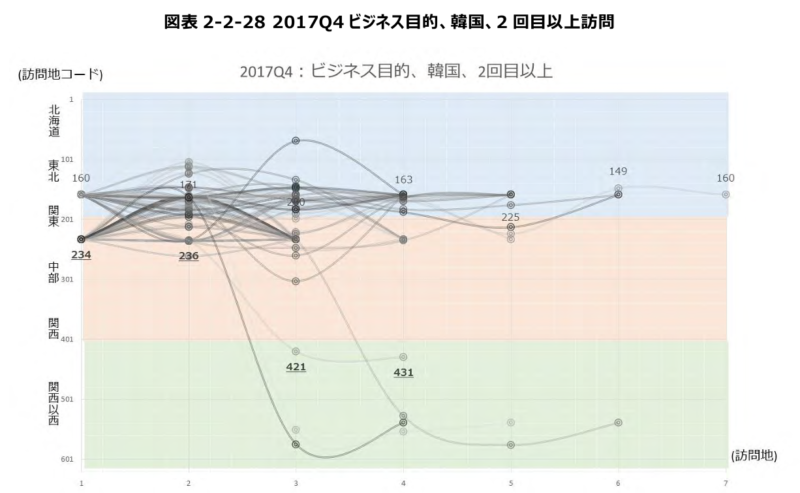

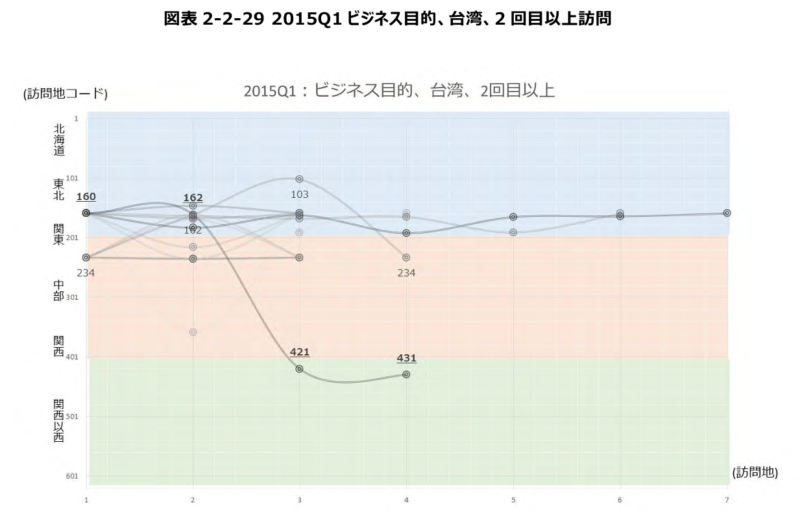

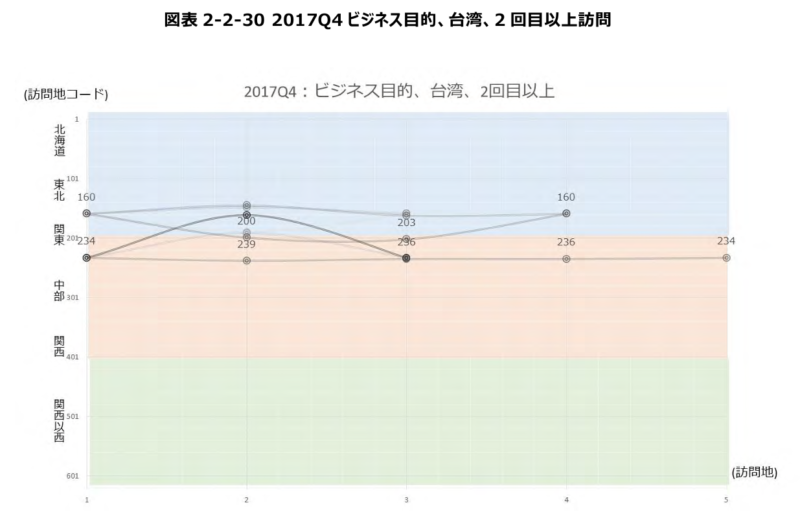

韓国の場合にも中国とほぼ同様の特徴が見られる(図表 2-2-27、2-2-28)。ただし東北や北海道、関西や関西以西にまで足を運ぶケースも見られ、ビジネス目的であり平均補滞在日数も 2 泊 3 日と短いものの、中国以上に広範囲に移動していることが分かる。台湾も韓国とほぼ同じ特徴が観察される(図表 2-2-29、2-2-30)。なお概ね広い地域に移動しながらも、最終的には関東に戻っているケースが多い。

<北米><欧州><豪州>

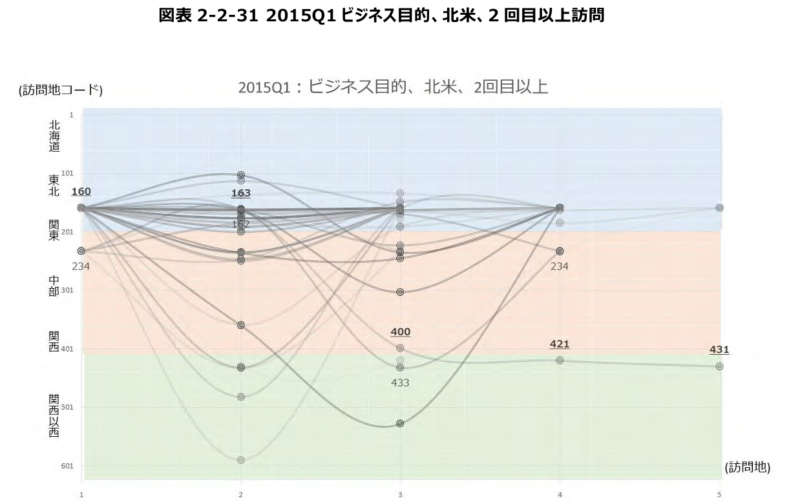

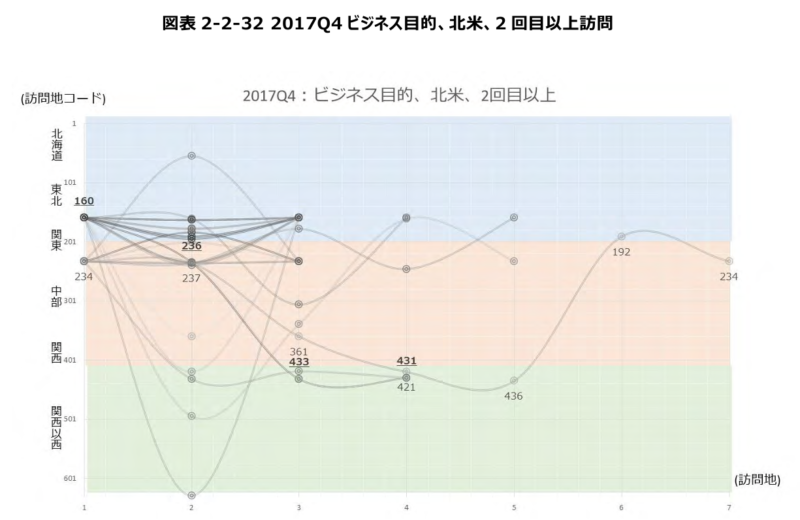

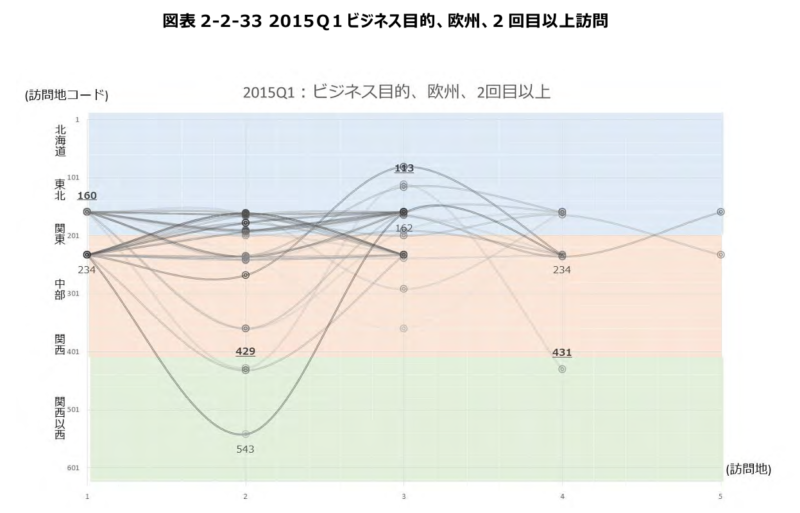

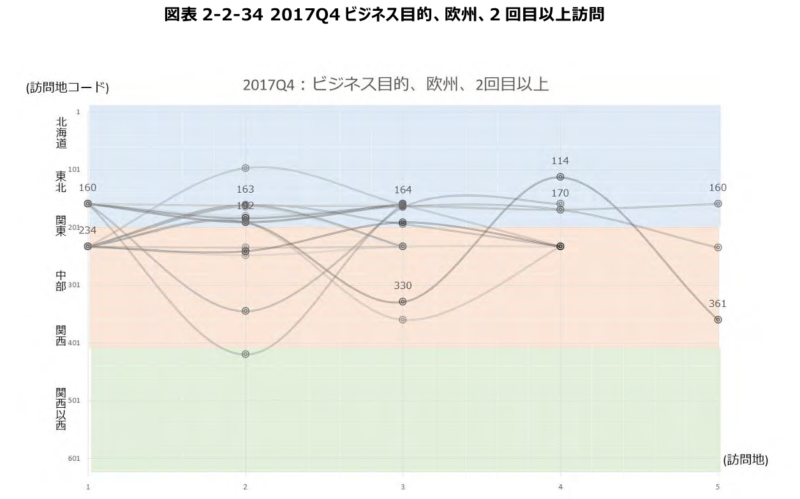

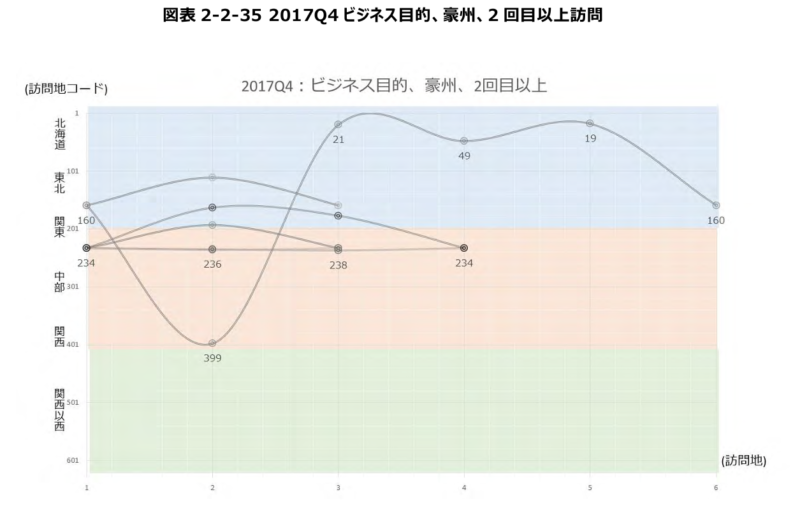

北米、欧州及び豪州からのビジネス目的での訪問客は、韓国や台湾以上に広範囲にわたって移動している(図表 2-2-31、2-2-32、2-2-33、2-2-34、2-2-35)。特に北米の場合には、中部や関西及び関西以西など、関東より西の地域に足を運ぶケースが多く見られる。これらの欧米地域からのビジネス目的での訪問客の滞在日数は、約 4 泊5 日であり中国や台湾と大差ない。したがって限られた日数でかなり精力的に移動している姿が見て取れる。なお最終的には関東から出国しているパターンが多い。

3.分析からの含意

本稿では『訪日外国人消費動向調査』の個票データを用いて、訪日外国人の移動パターンについて整理、考察した。データの詳細な観察から得られた特徴は以下の6点として要約できる。

- アジア諸国からの訪問客のうち、観光・レジャー目的の場合の最頻滞在日数は、中国が5泊6日、韓国が3泊4日、台湾が4泊5日となっており、ほぼ1週間以内となっている。ただし韓国では近年宿泊日数は多少短くなりつつある(図表2-1-1、2-1-2、2-1-3、2-1-7、2-1-8、21-9)。

- 北米、欧州及び豪州からの観光・レジャー目的による観光客の最頻滞在日数は、10泊以上である。これはアジア地域の宿泊数の2倍以上であり、欧米地域の観光客は総じて長期滞在型である (図表2-1-4、2-1-5、2-1-6、2-1-10、2-1-11、2-1-12)。

- 中国の観光・レジャー目的での移動パターンは、関西に入った後はしばらく関西地域にとどまる観光客が多いが、近年は関西を訪問した後、関東に移動し関東から出国するパターンも増えている(図表2-2-1、2-2-2、2-2-13、2-2-14)。

- 韓国からの観光客は、関西から入国して関西に滞在しているケースが大半を占めていたが、関西以西に足を運ぶ観光客も見られ始めている。こうした傾向は台湾についても当てはまる(図表22-3、2-2-4、2-2-5、2-2-6、2-2-15、2-2-16、2-2-17、2-2-18)。

- 北米、欧州及び豪州からの観光客は、関西に入国して関西留まるケースは少なく、関東や北海道、関西以西に足を運ぶ観光客が多い(図表2-2-7、2-2-8、2-2-9、2-2-10、2-2-11、2-212、2-2-19、2-2-20、2-2-21、2-2-22、2-2-23、2-2-24)。

- 韓国、台湾、北米、欧州及び豪州からのビジネス目的での訪問客は、関東から入国後、広範囲にわたって移動している(図表2-2-27、2-2-28、2-2-29、2-2-30、2-2-31、2-2-32、2-233、2-2-34、2-2-35)。

以上の要約から、関西インバウンド戦略に対して次のようなインプリケーションを得ることができる。第1に、アジア地域からの観光客は概ね1週間以内の滞在であるものの、関西以外の地域にまで足を延ばし、その範囲も東北から九州まで広範囲に及んでいる。インバウンド需要による日本経済全体の活性化という観点から見れば、訪問地の広域化は望ましい姿ではあるが、関西に注目するならば、ゴールデンルート(関西地域から入国し関東地域から出国する、またはその逆のパターン)への過度の集中は、検討すべき課題と言える。

第2に北米や欧州からの観光客の移動動態についてもより丁寧な観察が欠かせない。われわれは稲田・松林・木下(2018)において確認したように、欧州からの観光・レジャー目的での関西空港の利用は羽田と大差ない。ただし今回の観察からも明らかとなったように、彼らの移動範囲は極めて広範囲にわたっており、出国地として最終的に関西に戻ってくるケースは必ずしも多くはない。関西インバウンド需要をより着実なものにしていくためにも、こうした移動パターンをどのように中長期にわたって修正していくことができるのかを真摯に検討していく必要がある。こうした課題を明らかにするためにも、『訪日外国人消費動向調査』の個票データのさらなる詳細な観察と解析が不可欠であり、今後、具体的には以下のような考察が考えられる。

第1に、関西から入国した後の移動パターンを、個別地域に特化してより詳細に観察することが可能である。例えば北陸地方、中国地方、あるいは四国地方は、関西に隣接する地域であり、訪日観光客の移動範囲の広域化という点に注目する場合、非常に興味深いエリアである。図表2-2-36には『訪日外国人消費動向調査』の個票データの訪問地が詳細に分類されている。したがって関西以外の地域のどの訪問地に移動し、どのような消費行動を行っているのかという、通時的な移動・消費パターンを、ミクロレベルで追跡することができる。これは関西を核とするインバウンド戦略を深めていく上で、きわめて重要な情報を提供してくれるはずである。

第2に、ミクロデータを用いてインバウンド需要の決定要因について定量的に分析することが可能である。訪日外国人の消費行動は、本国での経済状況(あるいは訪日外国人の財布の中身)と、為替レート(厳密には自国通貨と円との交換レート)が鍵となる。ミクロデータには、この2つの要因が、日本での消費にどの程度影響しているのかまでは記載されてはいない。記載されているのは個々の訪日外国人の所得水準と、日本での消費支出額である。従って先の2つの要因とインバウンド需要の関係の度合いを明らかにするためには、計量分析の手法を用いて明らかにする必要がある。幸い『訪日外国人消費動向調査』の個票データでは各国からの訪問者について、かなりのサンプルが得られるため、精緻な分析が可能となるはずである。

付録 図表

図表2-0-1 サンプル数(観光・レジャー目的、初回訪問、国籍別、泊数別):2015Q1~2017Q4

図表2-0-2 サンプル数(観光・レジャー目的、2回目以上訪問、国籍別、泊数別):2015Q1~2017Q4

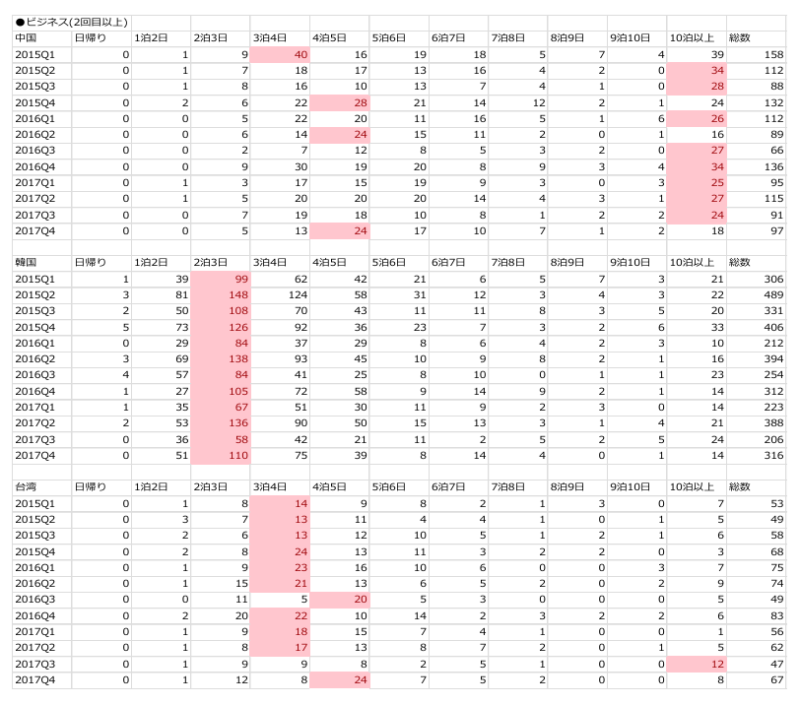

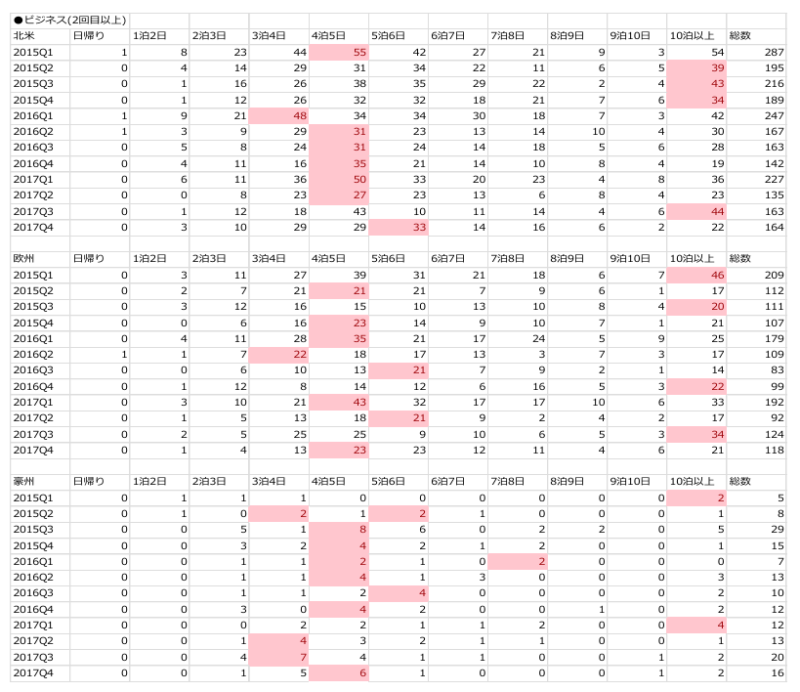

図表2-0-3 サンプル数(ビジネス目的、2回目以上訪問、国籍別、泊数別):2015Q1~2017Q4