ABSTRACT

5月22日、米国のバラク・オバマ大統領のベトナムへの公式訪問が執り行われた。この訪問はたった三日間であったが、それは近年まで多くの問題を抱えていた両国の関係に大きな影響を及ぼすように思われる。アジアへの接近を強める米国、中国からの脅威に対し米国との関係強化を望むベトナム、双方にとって今回のオバマ大統領の訪問は新時代を画する出来事と言えるだろう。本稿では、米越の歴史的な関係について概観し、今回の訪越の注目すべき点、そして将来の米越の経済関係について論述する。

DETAIL

1. 米越関係:戦争の記憶を乗り越え、パートナーへ

ベトナムと米国の関係は、常に良好であったわけではない。悲惨な戦争を乗り越え、現在の関係が築かれるまでには多くの困難があった。まずはオバマ大統領による今回のベトナム訪問について述べる前に、ベトナムのフランスからの独立、南北分断によるベトナム戦争、そして現在にいたるまでの歴史をみてみよう。

(1) 戦時中

ベトナムと米国の関係は戦争抜きには語れない。第二次世界大戦直後の1945年、ベトナム民主共和国が設立され、それまでベトナムを含むインドシナ地域を実質的に支配していたフランスと衝突した。1946 年よりベトナムとフランスとの本格的な交戦が始まったが、米軍が 1950 年にフランス軍への援助のため、ベトナム戦争に介入した。フランス、ベトナム双方に多数の犠牲者を出したこの戦争は、ディン・ビエン・フーの戦い(1954 年)をきっかけとしたベトナム側の勝利により幕を閉じた。戦後ジュネーブ協定によりフランスはベトナムより撤退したが、ベトナムでは、北(共産主義国家のベトナム民主共和国)と南(米国の傀儡政権であるベトナム共和国の前身)に分離されることとなった。

ベトナム民主共和国の設立に対し、「ドミノ理論」を背景として、米国はアジアにおける共産主義の拡大を恐れ、こうした流れを阻止すべく、ベトナム共和国の大統領にゴ・ディン・ジエム氏を指名した。また、1955年に在ベトナム米軍軍事援助顧問団の設立や 1956 年、1961 年の副大統領の訪問(それぞれニクソン副大統領と、ジョンソン副大統領)など今後の戦争を意識して、関係を深めていった。

一方、北部のベトナム民主共和国では、南ベトナム解放軍を結成し、南北双方の戦争に向けた緊張感が高まっていった。ついに 1964 年、トンキン湾事件を契機に、米軍は本格的な戦争へと突入した。米国による北爆の実施など、戦争は熾烈を極めたが、次第に劣勢になった米国は、1973 年にパリ和平協定が締結されるとベトナムからその兵力を引き上げるようになった。米軍は全面的にベトナムから撤退したが、ベトナム共和国(南ベトナム)への軍事アドバイザーの駐留や軍事への支援は続けられた。

双方に甚大な被害を出した戦争は1975年のサイゴン陥落により、終結を迎えた。1年後、ベトナムは北ベトナムにより統一され、ベトナム社会主義共和国として再スタートをきることとなった。他方、米国は依然としてベトナムに対する経済制裁を続け、両国の国交が正常化されるようになるには、この後もうしばらく時間がかかることになるのである。

(2) 戦後から外交樹立まで

戦争がもたらした被害はベトナムだけでなく、米国においても甚大であり、両国の関係修復は 1991 年のソビエト崩壊を待つ必要があった。大きな後ろ盾をなくしたベトナムは米国と和解、1995 年に国交が回復されることとなる。しかし、戦後から国交回復までの 20 年間、双方に全く歩み寄りがなかったわけではない。両国は関係改善に向け相互連絡事務所の設置の起案(1984 年)、行方不明米兵に関する両国合同発掘作業の開始(1988年)など、多数の会談を設け、徐々にではあるが関係改善に努力していた。

そして、1990 年代にはいると、両国の外相会談(1990 年)を皮切りに 1992 年に経済制裁が一部緩和され、米企業のベトナム企業との契約締結、現地事務所の設置、従業員の雇用等が認められ、経済活動の自由が大幅に広がった。さらには 1993 年 7 月クリントン大統領が国際通貨基金(IMF)による対越融資再開を承認した。同年8月、ベトナム戦争後、初めて3人の米外交官がハノイ常駐を開始した。1994年、クリントン大統領が19年間に及んだ経済制裁の完全解除を発表し、両国間の敵対関係からの脱出と新しい歴史が開始された。

(3) 外交樹立から現在

1995 年、ベトナム・米国間の国交正常化がなされ、これをきっかけに両国の関係は順調に進展するようになる。2000 年代に入ると、双方の首脳が互いに行き来するまでになった。2000 年 7 月通商協定締結、同年 11月クリントン大統領が戦後初めて大統領として訪越し、クリントン大統領はハノイでの演説において、「米越関係の新たな一章を開いた」と強調し、ベトナム戦争の苦い記憶を歴史として新たな関係の構築について宣言した。

また 2005 年、ファン・バン・カイ首相が戦後ベトナムの指導者として初めて訪米した。2006年、ジョージ・ブッシュ大統領が訪越し、ホーチミン証券取引所で銅鑼をたたいた。2007 年グェン・ミン・チエット国家主席、2013 年チョン・タン・サン国家主席が訪米し、全面的なパートナシップ関係を樹立した。2015 年、戦後 30年の節目の年にカーター国防長官が訪越、国防関係について「共同ビジョン声明」を発表し、同年グエン・フー・チョン共産党書記長が訪米、オバマ大統領と会談した。そして2016年、バラク・オバマ大統領が訪越し、「米越共同声明」を発表することとなったのである。

こうして両国の関係は、現在絶好の時代を迎えている。これらの背景には、中国にかわる生産拠点として、多くの米国企業がベトナムに工場を建設するなど、経済における連携強化の必要性などがあるものと考えられる。また、南シナ海における中国の軍事的挑発もベトナムと米国を近づけた要因の一つであろう。

2. 今回の訪越 “Save the best for last”

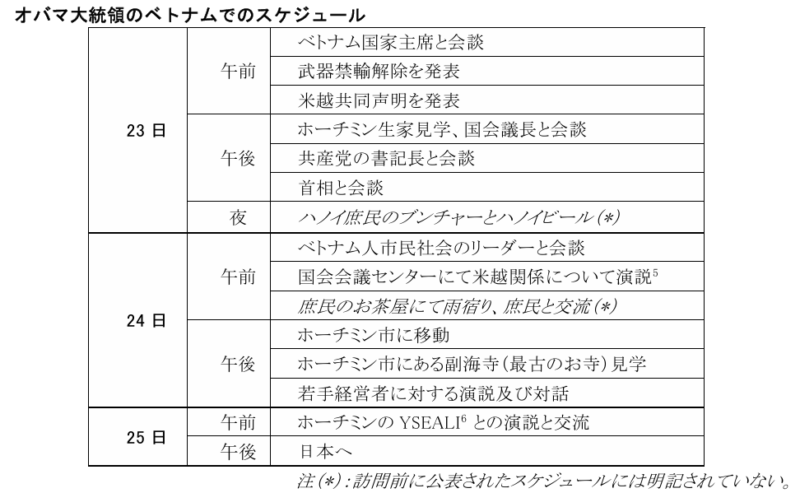

米国にとって、ベトナムは南シナ海をめぐる中国との領有権問題において、アジアのバランスを維持させる重要な役割を果たしている。したがって、米国のベトナムに対する政策は厚く、オバマ政権においてなされた関係の改善は、政治、国防、経済、教育など多方面に及ぶ。今回の訪問スケジュールは下表の通りである。

今回の訪問において、オバマ政権の目的はベトナムに対する武器の禁輸全面解除と両国間の協力促進である。これらはベトナムの指導者および一般のベトナム人に非常に歓迎された。しかし、オバマ大統領による今回の訪越はベトナムが抱える南シナ海での領有権問題を越え、「オバマフィーバー」と呼ばれるほどの大きな歓呼を持って迎えられた。その中でも特に印象深い点を以下に示しておく。

将来志向に向ける積極的な期待

オバマ大統領は今回の訪問においてベトナム首脳を含む多数と会談の場を持ったが、それらにおいて、平和を実現するための協力に関する重要性を強調した。両国の厳しい戦争経験については、それが両国に苦痛と悲劇をもたらしたが、戦時中に兵士だった者、とりわけなくなった兵士については尊い犠牲であったと述べ、彼らこそが両国を近づけたと言及した。そして、戦争中に大量に散布した枯れ葉剤についても触れ、ベトナムの土地が元の姿に戻るように引き続き努力を続けると約束した。また、その戦争がもたらした痛みをいつまでも忘れてはいけないというメッセージを伝えた。さらに、今日両国がパートナーであり、平和の価値を世界に発信する大切さを説いた。戦時ベトナムに被害を起こしたことについて、謝罪は行われなかったものの、戦争による傷を癒し、将来に向け、希望を与えるメッセージとしてベトナム国民に好意的に受け

止められた。

ベトナムの文化・歴史・民族への尊敬感

訪問中の演説等では、オバマ大統領がベトナムの文化・歴史等に深い関心及び知識を持っていることが明らかとなる場面が多々あった。たとえば、2000 人以上の知識人、ビジネスマン、学生等の若者に対する国家会議センターでの演説では、その内容に対してベトナム国民からの大きな喝采を得た。また、ハノイ名物のブンチャー料理やハノイビール、バイクでいっぱいの道、人々の友好的態度等についても関心を示していた。ベトナム市民の温かい歓迎についても、「両国の友好関係を感じ、人々の感情で心が震えた」等といった表現を使って、感謝を述べていた。

このような発言や態度に対して、国家主席であるチャン・ダイ・クアン氏は「両国関係はこれからさらに深くなる」と好意的に述べたことをはじめ、ベトナム中、空港から市街地まで、ベトナム人がポスター、両国の国旗などを用意し、道端を埋め尽くし、ある種の熱狂を持ってオバマ氏を迎えたのである。

建国に対する責任を若者へ

今回の訪問は演説以外にも、ベトナムの若手経営者との対話等を通して、ベトナム若手の国家建設の責任感という情熱も伝わった。ベトナムの経済発展、人材育成、気候変動といった話題から、若者の夢、ライフスタイル、音楽などについてもフレンドリーな態度でベトナムの若者と交流した。また、交流の時に、米国のベトナム人留学状況について、アセアンでトップであったと明言した。そして、今年(2016 年)の秋から運営開始されるフルブライト大学ベトナム校、英語普及プログラムの展開、大手企業のインテル、GE によるエンジニア育成プログラムについても言及し、これらの優秀な人材がベトナムの将来を担うようになるという期待を述べた。このように、オバマ氏は大統領よりも、アイドルのような人気ぶりとなり、若者に積極的な影響を及ぼした。

両国の経済交流促進を

両国間の経済交流促進においても、今回の訪問は大きな影響をもたらしたと考えられる。その一つの証拠としては、113 億米ドル(約 1 兆 2300 億円)という、これまででも最大の金額となる契約が米国企業との間で締結されたことである。これはベトナムの航空会社ベトジェトエアとボーイング社の間で結ばれたボーイング B737MaX200、100 機の購入契約であった。この締結式にはオバマ大統領とベトナムのチャン・ダイ・クアン国家主席が立ち会った。この売買契約に象徴されるのは、これが両国の経済関係の強化を印象付けただけでなく、ベトナム経済への信頼も改善させる要因となったことである。

3. 今後の両国の経済関係の展望

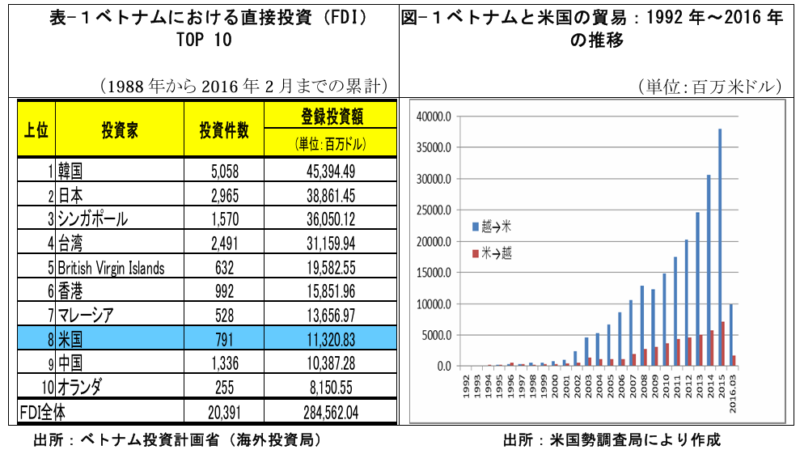

2016 年 4 月の時点までみれば、米国はベトナムの第 2 の貿易相手であり、その貿易総額は全体の13.3%を占めている。ベトナムの輸出面において米国は最大の輸出相手国であり、輸入面においても米国は5番目の輸入相手国であった。図1で示された通り、両国の外交が樹立されてから貿易関係が著しく改善されてきた。1995年の輸出金額が1億9900万米ドルであったのに対し、2015年に379億 9300万米ドルで約190倍となった。輸入額は比較的少額ではあるが、1995年の2億5230万米ドルから2015年の70億 7170 万米ドルと、この間に約 30 倍の増加となった。輸出と輸入を比較した場合、輸出の方がはるかに大きくベトナムは米国から多くの外貨を得ていることになる。

輸出の品目構成を見ていくと、縫製品が約30%で、最も大きい割合を占め、これに携帯電話と電子部品、履物が続く。輸入においては、コンピューター、機械・設備が約 25%を占めている。将来 TPPが正式に発効した場合、米国向けの縫製品が減税される可能性が生じることを考えると、ベトナムにとってさらに輸出が増加することが見込まれる。

直接投資面においても、米国は上位10か国に入っている(表1)。2016年2月末まで、米国による投資案件が791件あり、総登録投資額が 11兆 320億米ドルとなり、8位を占めている。ベトナムの安価な人件費を背景に、フォード(1997 年)、インテル(2008 年)、マイクロソフト(2014 年)等多くの大企業がベトナム市場に次々に参入した。また、生産拠点としてのみ重要視されているわけではなく、市場としても今後、有望であると考えられており、飲食分野において、KFC、スターバックス(2013 年)、マクドナルド(2014 年)等もベトナム市場に参入した。

その他、米国に居住中のベトナム人(越僑)が外国での居住者全体(約 450 万人)の半分程(約 220 万人)を占めるのも注目すべきである。この越僑による米国からベトナムへの送金額も莫大であり、ベトナムの経済成長に貢献している。また、この越僑は両国の投資・経済における関係で重要な役割を果たしており、両国の距離をさらに近づけるものと期待される。

ベトナムにとって、最大の貿易相手国は中国であるが、米越関係の改善、さらにはTPPの発効により、米国との経済的結びつきは強まる見通しである。両国間の貿易関係をみると、ベトナムからの輸出は多いが、米国からベトナムへの輸入はまだ限られている。しかし今後、TPP をきっかけに、米国からの輸出も高まると見込まれる。また、ベトナム企業にとっても米国市場への参入の道がさらに広がっていくだろう。オバマ大統領が「米国の大統領として TPP を支援し、早期発効に向けて協力していく。TPP により、ベトナムは単一の国への依存度を低下させ、貿易において独立性を高めることができるだろう」と述べたように、TPP がベトナムの貿易の拡大を通じた経済成長を推し進めるとした期待が寄せられている。

終わりに

米越が歩んだ歴史や両国の異なる政治システムを考えると、これまでに築かれた友好関係は大きな進歩であるといえる。さらに、今回のオバマ大統領による訪問は、この友好関係をより一層強めたと考えられる。今回の「オバマフィーバー」はベトナムの若者に対し、米国という国の印象をよくする上で大きな役割を果たした。また、この先ベトナムにおける米国からの投資ブームを起こすと期待させるものでもあり、ベトナムのメディアからも歴史的な訪問8であると強調されている。しかしながら、ベトナムは、今回のオバマ大統領訪越がもたらしたチャンスを逃さないためにも、今後は自国から裾野産業の育成、経済構造改革の進展等への努力を加速する必要があるだろう。