都道府県別訪日外客数と訪問率:9月レポート No.52

Abstract

【ポイント】

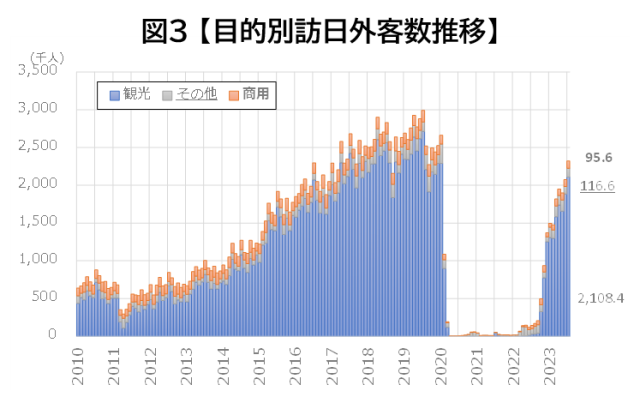

・JNTO訪日外客統計によれば、9月の訪日外客総数(推計値)は218万4,300人であった。2019年同月比-3.9%と前月(同-14.4%)からマイナス幅は1桁台に縮小。なお、中国人客を除いた総数は185万8,700人(同+27.8%)で、3カ月連続でコロナ禍前を上回った。

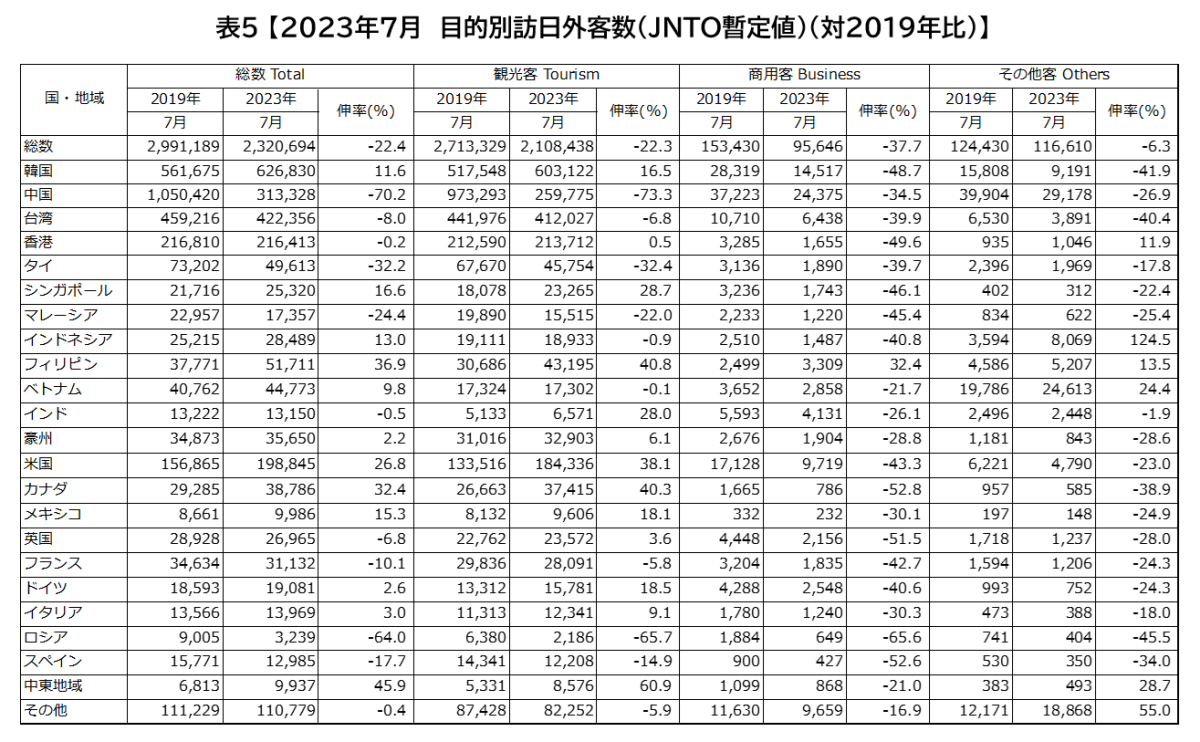

・目的別訪日外客総数(暫定値)をみれば7月は232万694人(2019年同月比-22.4%)。うち、観光客は210万8,438人と、20年1月(228万7,755人)以来の200万人超となった(同-22.3%)。商用客は9万5,646人(同-37.7%)、その他客は11万6,610人(同-6.3%)。

【トピックス1】

・関西9月の輸出額は前年同月比-2.2%と5カ月連続の減少。また、輸入額は同-15.4%と6カ月連続で減少し、5カ月連続で2桁のマイナスとなった。輸入の減少幅が輸出のそれを大きく上回ったため、貿易収支は8カ月連続で黒字を維持した。

・8月の関西国際空港(以下、関空)への訪日外客数は59万1,610人、コロナ禍前の9割超(2019年同月比-1.4%)を回復した。

・8月のサービス業の活動は小幅悪化だが、持ち直しを維持。第3次産業活動指数、対面型サービス業指数はいずれも2カ月ぶりに前月比小幅低下。一方、観光関連指数は夏季休暇による旅行需要の増加やイベント開催もあり2カ月連続で同上昇した。

【トピックス2】

・7月の関西2府8県の延べ宿泊者数は10,270.0千人泊。2019年同月比で7カ月連続の減少だが、前月から減少幅は縮小。なお、2府4県ベースでは7カ月ぶりの増加となっている。

・うち、日本人延べ宿泊者数は7,100.7千人泊と4カ月連続で2019年同月の水準を下回っており、回復は足踏みの状態。一方、外外国人延べ宿泊者数は3,169.3千人泊で、2019年同月比-0.4%と減少幅は前月から縮小し、コロナ禍前を回復しつつある。

【トピックス3】

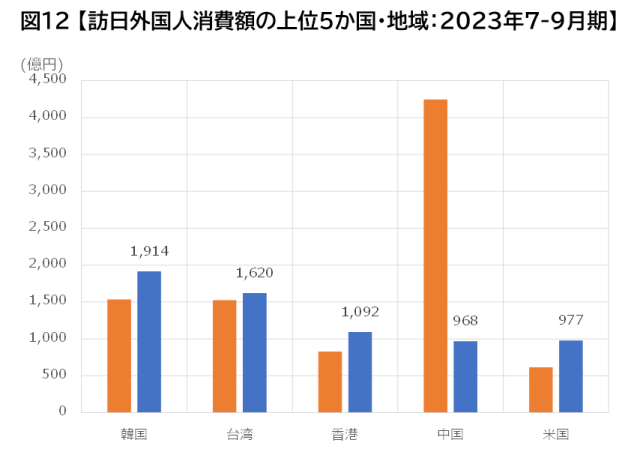

・2023年7-9月期の訪日外国人消費額(1次速報、全目的ベース)は1兆3,904億円。2019年同期比+17.7%とコロナ禍前を回復した。国・地域別(その他を除く)にみれば、中国が2,827億円で最も多く、次いで台湾が2,046億円、韓国が1,955億円、米国が1,439億円、香港が1,342億円と続く。人数ベースでは韓国がトップとなっているが、消費額ベースでは中国がトップとなっていることに注意。

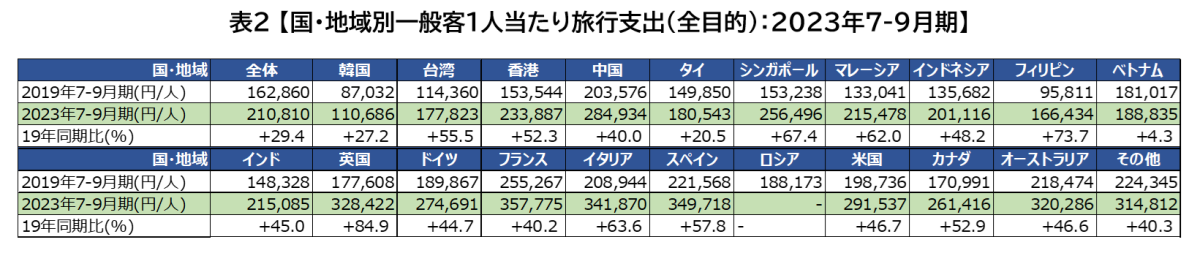

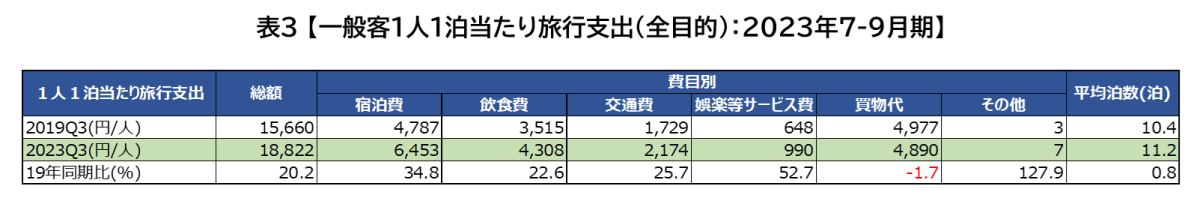

・2023年7-9月期の1人当たり旅行支出(全目的)は21万810円、2019年同期比+29.4%と3四半期連続でコロナ禍前を上回った。1人1泊当たり旅行支出でみれば、1万8,822円、2019年同期比+20.2%増加した。費目別では、宿泊費、飲食費、交通費、娯楽等サービス費、その他がいずれも増加した一方、買い物代は3四半期連続で減少。モノ消費からコト消費へと訪日外客の嗜好が変化しつつある。

本文

ポイント

10月発表データのレビュー:JNTO 訪日外客数

▶JNTO訪日外客統計によれば(図1及び表4)、9月の訪日外客総数(推計値)は218万4,300人であった(前月:215万6,900人)。2019年同月比-3.9%と前月(同-14.4%)からマイナス幅 は1桁台に縮小した。なお、中国人客を除いた総数は185万8,700人(同+27.8%)で、3カ月連続でコロナ禍前を上回った。また、同月の出国日本人数は100万4,700人で、2カ月 連続で100万人超の水準となった。19年同月比では-42.6%と前月(同-43.1%)からマイナス幅は小幅縮小した。7-9月期でみれば、訪日外客数は666万1,894人となった(4-6月期: 592万1,712人)。19年同期比では-14.4%と、コロナ禍前の8割超の回復となっている。同期の出国日本人数は309万7,561人となった(19年同期比-43.9%)。

出所: 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」より筆者作成

注) 2022年まで確定値、23年1-7月は暫定値、23年8-9月は推計値

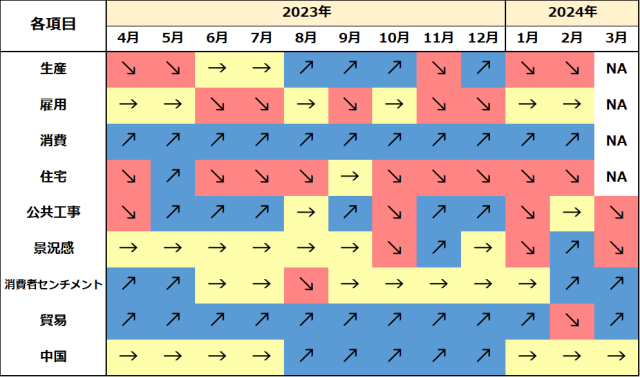

▶訪日外客数のトップ5を国・地域別にみると、9月は韓国が57万400人(2019年同月比+183.4%)と最多であった。次いで台湾が 38万5,300人(同+2.4%)、中国が32万5,600人(同-60.2%)、米国が15万6,600人(同+23.1%)、香港が15万1,100人(同-3.1%)と続く(図2及び表4)。

出所: 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」より筆者作成

注) 韓国の大幅増加は19年同月の日韓関係悪化の影響が含まれる

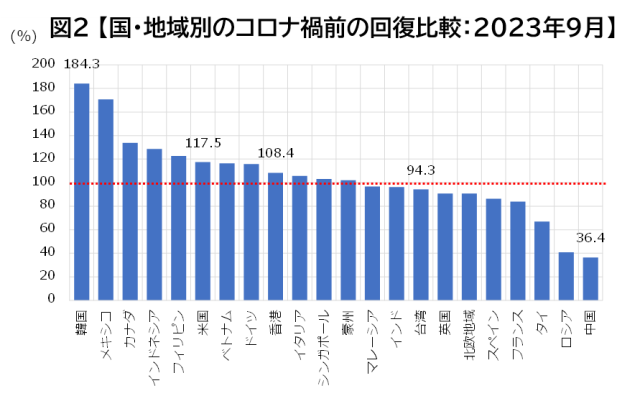

▶目的別訪日外客総数(暫定値)をみれば、7月は232万694人となった(2019年同月比-22.4%)(図3及び表5)。うち、観光客は210万8,438人と、20年1月(228万7,755人)以来の200万人超となった(同-22.3%)。商用客は9万5,646人(同-37.7%)、その他客は11万 6,610人(同-6.3%)であった。

出所: 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」より筆者作成

注) 目的別訪日外客数については訪日外客数(推計値)から2カ月遅れて発表される。

「観光客」とは、短期滞在の入国者から「商用客」を引いた入国外国人で、親族友人訪問を含んでいる。

「その他客」とは、観光、商用目的を除く入国外国人で、留学、研修、外交・公用などが含まれる。

▶観光客のTOP5を国・地域別にみれば、7月は韓国が60万3,122人(2019年同月比+16.5%)と最多であった。次いで台湾が41万2,027人(同-6.8%)、中国が25万9,775人(同-73.3%)、香港が21万3,712人(同+0.5%)、米国が18万4,336人(同+38.1%)と続く(表5)。

▶訪日外客の先行きについては、中国を除く国・地域を中心に回復が続くと見込まれる。また、足下円安の昂進等の影響もあり、1人当たりの消費単価は着実に上昇していこう(後掲トピックス3参照)。一方、着実に回復するインバウンド需要に対して日本の労働供給制約が目立っている。消費単価は着実に上昇しており、持続させていくためにも観光関連産業における生産性の向上及び人材確保・育成が急務となろう。

トピックス1

9月関西の財貨・サービス貿易及び8月のサービス産業動向

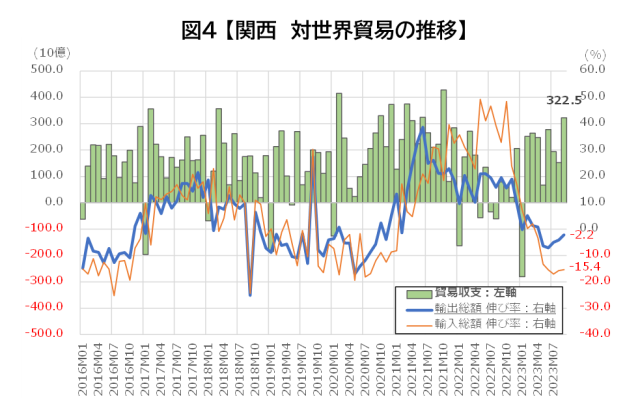

▶関西9月の輸出額は前年同月比-2.2%と5カ月連続で減少した(前月:同-4.1%)。また、輸入額は同-15.4%と6カ月連続で減少し、5カ月連続で2桁のマイナスとなった(前月:同-15.7%)。輸出入いずれも減少したが、輸入の減少幅が輸出のそれを大きく上回ったため、9月の貿易収支は+3,225億円と、8カ月連続の黒字。黒字幅は同+307.7%拡大した(図4)。結果、7-9月期は+6,690億円と4四半期連続の黒字となり、前年同期差+6,849億円拡大した。

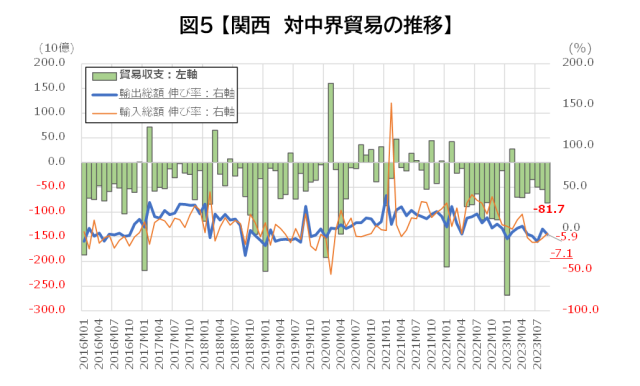

▶対中貿易動向をみると、関西9月の対中輸出は前年同月比-7.1%と5カ月連続で減少し、減少幅は前月(同-0.6%)から拡大した。輸出減に寄与したのは半導体等電子部品や事務用機器等であった。また、対中輸入は同-5.9%と5カ月連続の減少(前月:同-11.8%)。輸入減に寄与したのは医薬品及び衣類及び同附属品等であった(図5)。7-9月期の対中輸出は前年同期比-8.1%と3四半期連続、対中輸入は同-11.4%と2四半期連続でいずれも減少(4-6月期:輸出:同-4.7%、輸入:同-5.4%)。対中貿易は停滞している。

出所:「大阪税関貿易速報資料:近畿圏」より筆者作成

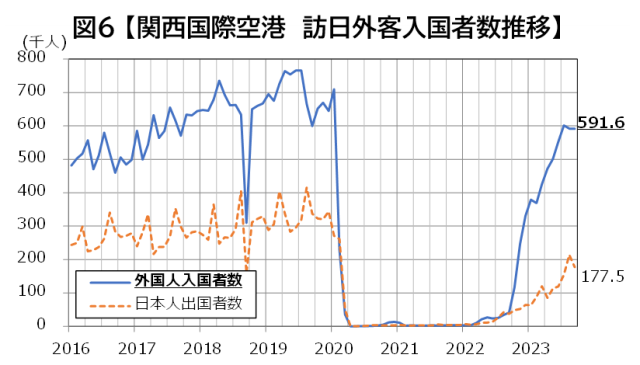

▶9月の関西国際空港(以下、関空)への訪日外客数は59万1,610人であった(前月:59万 1,846人)。2019年同月比では-1.4%、前月(同-11.1%)から減少幅は縮小し、コロナ禍前の9割超を回復。また、日本人出国者数は17万7,471人であった。同-47.4%、前月(同-48.4%)からマイナス幅は幾分縮小。7-9月期の訪日外客数は178万4,702人、3四半期連続で100 万人超の水準となった。19年同期比-12.2%、コロナ禍前の9割弱を回復(前期:同-33.2%)。同期の日本人出国者数は54万6,371人、前期(31万8,620人)から増加。同-49.0%、前期(同-65.3%)から減少幅は縮小し、アウトバウンド需要は緩やかに回復しつつある(図6)。

出所: 出入国管理統計より筆者作成。2023年9月値は速報値

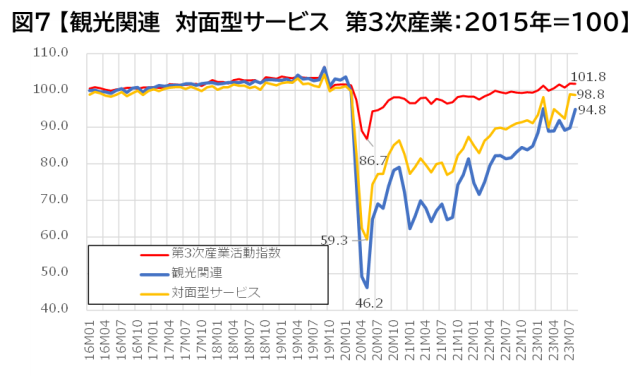

▶8月のサービス業の活動は小幅悪化だが、持ち直しを維持。サービス業の生産活動を示す第3次産業活動指数(季節調整済み:2015年平均=100)をみれば(図7)、8月は101.8で前月比-0.1%小幅低下し、2カ月ぶりのマイナスとなった(前月:同+1.1%)。また、対面型サービス業指数*は98.8で、同-0.2%低下し、2カ月ぶりのマイナス(前月:同+7.2%)。うち、運輸業(同-5.0%、3カ月ぶり)が低下に寄与した。

出所: 経済産業省「第3次産業活動指数」より筆者作成

▶観光関連指数**(2015 年平均=100)は、8月は94.8と前月比+5.6%上昇し、2カ月連続のプラス(前月:同+0.7%)(図7)。夏季休暇による旅行需要の増加やイベントの開催にもあり、飲食店、飲食サービス業(同+9.5%、2カ月連続)や旅客運送業(同+4.5%、2カ月ぶり)が上昇に寄与した。

*対面型サービス業は、運輸業、宿泊業、飲食店、飲食サービス業、その他の生活関 連サービス業及び娯楽業を指す。

**観光関連指数は第3次産業活動指数のうち、観光庁「旅行・観光サテライト勘定」の分類に対応する、鉄道旅客運送業、道路旅客運送業、水運旅客運送業、航空旅客 運送業、旅客運送業、その他のレンタル、自動車賃貸業、宿泊業、飲食店,飲食 サービス業、旅行業、映画館、劇場・興行団の各指数の加重平均。

トピックス2

7月延べ宿泊者数の動向:関西2府8県

▶観光庁によれば、7月の関西2府8県の延べ宿泊者数(全体)は10,270.0 千人泊であった(表1)。2019年同月比では-3.1%と7カ月連続の減少だが、前月(同-3.7%)から減少幅は小幅縮小した。なお、2府4県ベースでは同+0.5%と7カ月ぶりの増加となっている。

出所: 観光庁「宿泊旅行統計調査」より筆者作成(図8~10及び表1)

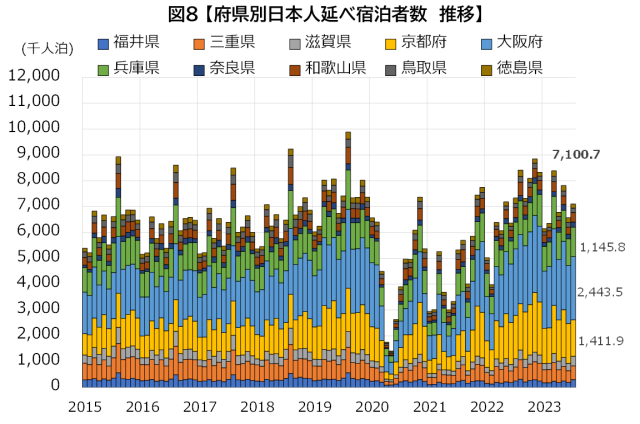

▶7月の日本人延べ宿泊者数は 7,100.7千人泊となった。2019年同月比-4.3%と4カ月連続で減少しており(前月:同-2.4%)、日本人宿泊者の回復は足踏みとなっている(表1及び 図8)。府県別に延べ宿泊者数を降順にみれば、大阪府2,443.5千人泊、京都府1,411.9千人泊、兵庫県 1,145.8千人泊、三重県 530.3千人泊、滋賀県370.7千人泊、和歌山県367.1千人泊、福井県307.3千人泊、奈良県193.3千人泊、鳥取県174.4千人泊、徳島県156.5千人泊であった。2019 年同月比をみれば、奈良県(同+11.1%)、兵庫県(同+5.0%)、京都府(同 +1.0%)や大阪府(同+0.9%)がプラスとなった。

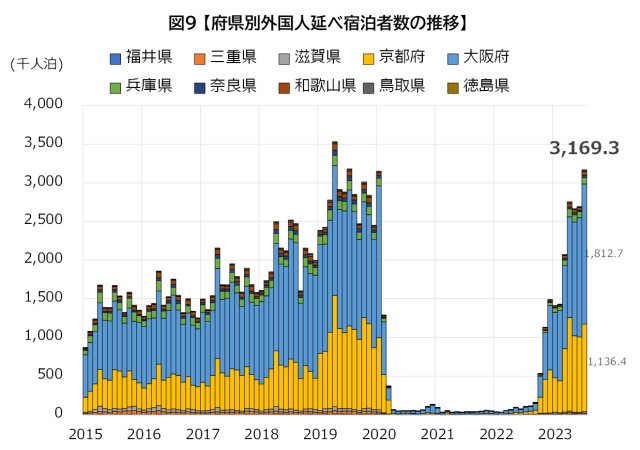

▶7月の外国人延べ宿泊者数は3,169.3千人泊となった。2019年同月比-0.4%と減少幅は前月(同-6.5%)から縮小しており、コロナ禍前を回復しつつある(表1及び図9)。府県別に延べ宿泊者数を降順にみれば、大阪府1,812.7千人泊、京都府1,136.4千人泊、兵庫県80.7千人泊、和歌山県52.0千人泊、奈良県31.6千人泊、滋賀県19.0千人泊、三重県14.3千人 泊、徳島県10.9千人泊、鳥取県7.6千人泊、福井県4.2千人泊であった。2019年同月比でみると、徳島県(同+14.2%)、 京都府(同+6.5%)や大阪府(同+3.0%)がプラスとなった。

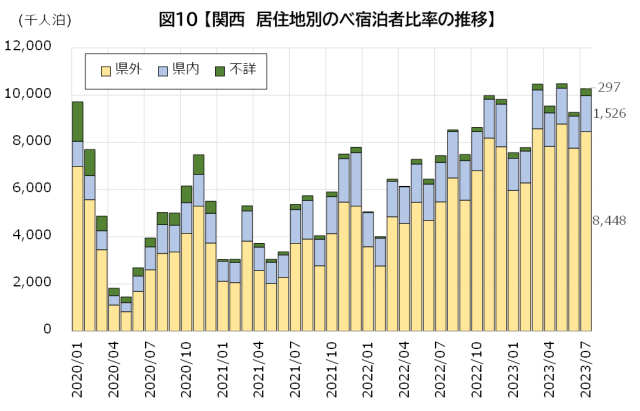

▶関西2府8県延べ宿泊者を居住地別でみると(図10)、県内の延べ宿泊者数は1,525.7千人泊、県外は8,447.6千人泊であった。2019年同月比をみれば、県内は同+12.4%と20カ月連続のプラスとなり、前月(同+1.2%)から増加幅は拡大。また、県外は同-1.8%と前月(同-0.4%)から減少幅が拡大した。

注) 県外の宿泊者には外国人宿泊者も含まれる

トピックス3

2023年7-9月期訪日外国人消費の動向

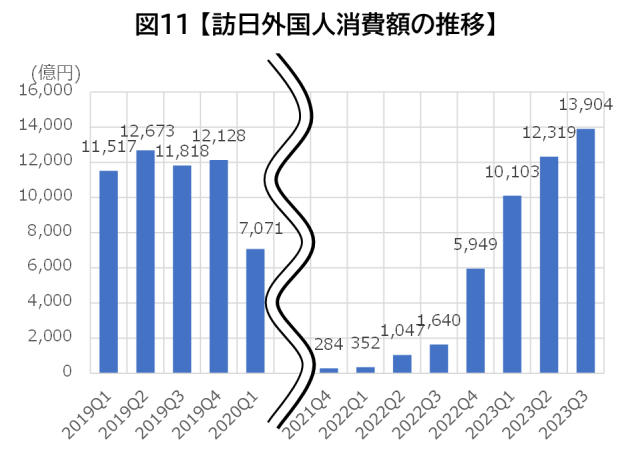

▶観光庁によれば、2023年7-9月期の訪日外国人消費額(1次速報、全目的ベース)は1兆 3,904億円であった(4-6月期:1兆2,319億円)(図11)。2019年同期比+17.7%とコロナ禍前を回復した。

▶訪日外国人消費のトップ5を国・地域別(その他を除く)にみれば (図12)、中国が2,827億円(2019年同期比-42.6%)で最も多かった。次いで台湾が2,046億円(同+50.8%)、韓国が1,955億円(同+109.8%)、米国が1,439億円(同+81.9%)、香港が1,342億円 (同+59.2%)と続く。人数ベースでは韓国がトップとなっているが、消費額ベースでは中国がトップとなっていることに注意。

(注) 「訪日外国人」には、観光・レジャー目的に加えビジネス目的や親族・知人訪問目的などで

日本を訪れた外国人が含まれる。日本に居住している外国人は含まれない。

「クルーズ客」は船舶観光上陸許可者。2019 年は確報、23 年 7-9 月期は速報。

出所: 観光庁『訪日外国人消費動向調査』より作成(上図も同様)

▶1人当たり旅行支出(全目的)は21万810円となった。2019年同期比+29.4%と、3四半期連続でコロナ禍前を上回った(4-6月期:20万8,665円、同+34.7%)。国・地域別にみれば、フランスが 35万7,775円(同+40.2%)と最も高い。次いで、スペインが34万9,718円(同+57.8%)、イタリアが34万1,870円(同+63.6%)、英国が32万8,422円(同+84.9%)、オーストラリアが32万286円(同+46.6%)となっている(表2)。

*トピックス 3 は四半期ごとの掲載である。

**「全目的」とは、観光・レジャー目的以外に、業務、留学、親族・知人訪問等 の目的の旅行者を含む。ただし、1年未満の滞在者が対象である。

▶1人1泊当たり旅行支出をみれば、1万8,822円となり、2019年同期比+20.2%増加した。費目別では、宿泊費、飲食費、交通費、娯楽等サービス費、その他がいずれも増加した。一方、買い物代は同-1.7%と3四半期連続で減少した(1-3月期:同-6.6%、4-6月期:同-23.3%)。モノ消費からコト消費へと訪日外客の嗜 好が変化しつつある(表3)。

出所:観光庁『訪日外国人消費動向調査』より作成

注) 目的別訪日外客数の定義については、図3注参照

出所: 日本政府観光局(JNTO)、2023年10月18日付より筆者加工