「ASEAN」の検索結果

-

日米の超短期経済予測とASEAN への適用可能性

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2013年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

研究成果概要

本プロジェクトの一部として、ASEAN 諸国の超短期経済モデル(CQM*)構築に必要なハイフリークエンシー(High Frequency)統計と国民所得・生産勘定表(NIPA)のデータインフラの整備を調査しました。*:「Current Quarter Model」

日米のCQM はすでに構築されており、このプロジェクトにおいては毎週、毎月末に日米のCQM 予測が行われ、その結果をもとに日米経済の景気動向に関するCQMレポートがアジア太平洋研究所のホームページに掲載されました。これらの日米のCQM予測に見られるように、CQM 予測は景気の現状を常に数値とトレンドで表すことができ、また景気の転換点を市場のコンセンサスより少なくとも1 ヶ月早く指摘できるなどの特徴があります。これは、政策当局(特に、金融政策者)、エコノミスト、投資家、経営者などの政策決定に価値ある情報となります。特に、経済のグローバル化が急速に進展し、各国の相互依存が高まる中で、ハイフリークエンシー統計を用いた現状の景気判断は欠かせません。それ故、日米経済のCQM をASEAN 経済にまで拡大する日米―ASEAN CQM LINK 構想が生まれました。その第1ステップとして、2012年度においてASEAN の中のマレーシア、フィリピン、タイのそれぞれの経済に対してCQM 構築の可能性を調査しました。(報告書はこちら)第2ステップとして、2013年度においてシンガポール、インドネシア、ベトナムのそれぞれの経済に対してCQM構築の可能性を調査し、その結果をまとめました。詳細はこちら

目的

・超短期経済モデル(CQM)により、毎週日米経済の現状を捉える。

・ASEAN経済の今後の重要性を考え、日米 + ASEAN-CQM-LINK構築への準備を行う。

・日米経済に関しては毎週と月末にCQM予測をWeeklyレポートに、月末にはMonthlyレポートを作成して、APIRのwebsiteに掲載。

・経済政策担当者(特に金融)、経営者、エコノミスト、投資家と彼ら自身のそれぞれの経済政策、経営・投資戦略に使用できる。

内容

・活用できるHFD(High Frequency Data)を使用し、景気の現状・転換点を市場コンセンサスよりも1,2ヶ月早く捉えることが一つの特長。

・現地調査においては、各国でHFDのavailabilityが非常に異なることから、それらに詳しいマクロエコノミストとの議論を行う。

・毎週日米経済の現状を捉え、金融政策当局の政策判断もできる。

・景気の転換点を捉えるのに市場のコンセンサスより、1,2ヶ月は早い。

・経済政策担当者、経営者、投資家などの政策、投資戦略に役立つ。

期待される成果と社会還元のイメージ

・毎週、日米経済の現状を数値とトレンドで捉え、また景気の転換点を早く捉えられることから、企業、経済団体の経営戦略に役立つ。昨年度のこのProjectの開始時期早々にも、APIRに関して1年先の円安を見越して、1ドル70円台でのドル預金を提唱していた。

・常に、日米経済の現状を把握できていることは、長期の企業戦略を打ち立てる場合にも重要な情報となる。

・ASEANのCQM調査は、これらの国々の経済発展の進歩を捉えることができる。 精度の高い、High Frequency Dataが十分にそろっている国の経済発展には希望がもてる(マレーシア、フィリピン)。

-

Kansai Economic Insight Monthly Vol.134-景気は現況、先行きともに悪化の兆し: 生産回復が見込まれるが物価上昇加速が景気下押し圧力-

経済予測

経済予測 » Monthly Report(関西)

/ DATE :

ABSTRACT

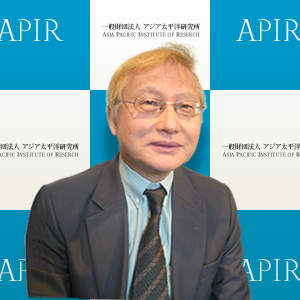

- 関西の景気の判断は、現況、先行きともに悪化の兆しがみられるとした。現況判断CIは前月差上昇したが、基調判断を引き上げる程度ではなかったために前月から据え置いた。8月には「酷暑乗り切り緊急支援」が実施されるものの、電気・ガス負担軽減策終了につれてエネルギー価格の一時的な上昇が見込まれるため、景気の先行きに対して下押し圧力となろう。

- 足下、生産は2カ月連続の増産。雇用環境は、失業率が4カ月ぶりに改善したものの、有効求人倍率と新規求人倍率はいずれも低下した。大型小売は、好調なインバウンド需要により百貨店を中心に持ち直している。貿易収支は輸出の伸びが輸入の伸びを上回ったため、4カ月連続の黒字である。

- 関西4月の生産は、2カ月連続の増産。業種別にみれば、生産用機械は半導体製造装置の増産が影響し、大幅上昇となった。

- 4月の失業率は前月より改善し、就業者数と労働力人口の大幅な増加がみられた。また、就業率も前月より上昇し、足下の雇用情勢は回復傾向にある。ただし、昨年10‐12月期から1‐3月期にかけて停滞がみられたため、今後の動向に注意を要する。

- 3月の現金給与総額は4カ月連続の前年比増加となり、伸びは前月より小幅拡大。しかし、物価上昇に追いついておらず、実質賃金の減少が続いている。

- 4月の大型小売店販売額は31カ月連続の前年比増加となった。うち、百貨店はインバウンドによる高額品の売上が堅調だったことから、26カ月連続のプラス。スーパーは飲食料品などの単価上昇が影響し19カ月連続で増加した。

- 4月の新設住宅着工戸数は3カ月ぶりに前月比増加。持家が減少したものの、貸家と分譲は増加となり、着工数全体を押し上げた。

- 4月の建設工事出来高は3カ月ぶりの前年比増加。民間工事、公共工事ともに全国に比して強い。5月の公共工事請負金額は前年比、前月比ともに2カ月連続の増加となった。結果、1-3月期の落ち込みから大幅回復した。

- 5月の景気ウォッチャー現状判断、先行き判断DIいずれも3カ月連続で前月比悪化。物価の高止まりやコストの上昇が景況感に悪影響を与えている。

- 5月は輸出入ともに前年比増加となった。輸出は好調な対中国と対欧米の影響で2カ月ぶりに増加に転じた。一方、輸入は対中及び対ASEANが堅調に推移し、対EUが増加に転じたため、2カ月連続で増加した。輸出の伸びが輸入の伸びを上回ったため、貿易収支は4カ月連続の黒字となった。

- 5月の関空経由の外国人入国者数は過去最高値を更新し、インバウンド需要は好調を維持している。

- 5月の中国経済は、生産の回復が停滞気味である一方、消費の回復は6カ月ぶりに加速した。しかし、雇用回復の遅れに加えて、不動産市場の不況も短期間での改善が望めないため、消費の更なる加速は期待しにくい。そのため、4-6月期の景気は1-3月期より大きな改善が見込まれないと予想される。

【関西経済のトレンド】

-

アジア太平洋地域の政治・経済的協力のあり方

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2024年度 » アジア太平洋軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

APIR上席研究員 木村 福成 (慶應義塾大学 経済学部 シニア教授、日本貿易振興機構アジア経済研究所所長)

研究計画

研究の背景

岸田首相は4月11日、米議会の上下両院合同会議で “国際秩序守るため大きな責任担う”と日米の結束を呼びかける一方、経済的威圧や「債務の罠」外交で経済的依存を悪用、武器化する中国を非難する演説を行った。

国際情勢の不安定化が加速する中、一方で東アジア全域において展開されている国際的生産ネットワークは引き続き活発に動いている。

本プロジェクトでは、経済安保上の利益とグローバル化の経済的利益の間の折り合いをつけながら、国際通商ルールに基づき自由で開かれた経済活動を発展させていくことの重要性を再確認していく。

国際経済学のみならず、国際法学、政治学ならびに企業研究などさまざまな知見を得ながら、アジア太平洋地域における政治・経済協力のあり方について研究を進めていく。分析の手法または現地調査の詳細

2024年度は昨年度に引き続き、刻々と変化する国際貿易体制の状況を踏まえながら、マクロ的には自由貿易体制の行方、ミクロ的には自由化と国際ルール作りの要点につき、学際的な視点から知見を深めていく。

米中対立、2つの戦争の影響による地政学的緊張が継続するなか、今年は米中と繋がりながら経済成長を続けるASEANで、むしろ中国のプレゼンスが高まってきている現状を検証しつつ、合わせて活力を維持している東アジアの生産ネットワークの現状や、ルールに基づく国際貿易秩序の行方についても検討していく。

木村リサーチリーダーによるASEANと日本についての経済研究を軸に、学識者、研究者並びに実務家に登壇いただき、複眼的な見地に立ったディスカッションにつなげる。企業の見識を高め、事業活動に資する情報提供の場としたい。期待される成果と社会還元のイメージ

オープン研究会において、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々を中心に還元する。対海外、特にアジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。

研究体制

研究統括

本多 佑三 APIR研究統括、大阪大学名誉教授リサーチリーダー

木村 福成 APIR上席研究員、慶應義塾大学 経済学部 シニア教授、日本貿易振興機構アジア経済研究所所長 -

Kansai Economic Insight Monthly Vol.126-景気は足下、先行きとも局面変化の兆し: 消費者物価の高止まりと輸出の停滞が景気下押しリスク-

経済予測

経済予測 » Monthly Report(関西)

/ DATE :

ABSTRACT

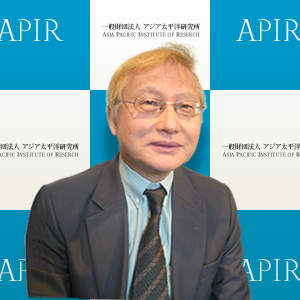

・ 関西の景気は足下、先行きとも局面変化の兆しがみられる。足下、生産は2カ月ぶりの増産だが、回復のペースは緩慢。雇用環境は失業率が2カ月連続で悪化しており、雇用の回復に一服感がみられる。消費は引き続き百貨店を中心に回復しているが、景況感は物価高の影響で悪化。貿易収支は黒字だが、輸出入ともに減速が続いている。先行きについては、消費者物価の高止まりと海外経済減速による輸出の停滞から、下方への局面変化の兆しがみられる。

・ 8月の生産は2カ月ぶりの前月比上昇。生産用機械、汎用・業務用機械や輸送用機械等が増産となったが、生産全体の回復のペースは緩慢である。

・ 8月の失業率は2カ月連続で悪化するとともに、労働力人口と就業者数はいずれも減少に転じた。雇用の回復は一服したとみられる。足下新規求職(供給)の動きは活発だが、労働需要の動きは産業によって大きく異なっている。

・ 7月の現金給与総額は20カ月連続の前年比増加となり、伸びは2カ月連続で縮小した。一方、実質ベースでは減少が続き、減少幅は前月より拡大した。

・ 8月の大型小売店販売額は23カ月連続の前年比増加となった。うち、百貨店は18カ月連続のプラス。その他の商品と衣料品などが高い伸びを示し、堅調なインバウンド需要も寄与した。スーパーも11カ月連続で拡大した。

・ 8月の新設住宅着工戸数は3カ月ぶりの前月比増加。前月からの反動により増加に転じたが、7-8月平均を4-6月平均と比較すれば依然減少傾向にある。

・ 8月の建設工事は前年比増加が続くものの減速となった。うち公共工事の伸びは減速しているものの、依然として全国に比して強い傾向を維持している。また、9月の公共工事請負金額は2カ月ぶりに前年比増加となった。

・ 9月の景気ウォッチャー現状判断は、残暑や物価高の影響もあり3カ月ぶりに前月比悪化。先行き判断は、円安進行や原油価格高騰でコスト上昇を警戒する動きが強まり、2カ月連続の悪化となった。

・ 9月の関西の貿易は輸出入ともに前年比減少だが、輸入に比して輸出の減少幅が小幅にとどまったため、貿易収支は黒字を維持している。米国輸出は好調であったが、中国やASEANへの輸出はマイナス基調が続いている。

・ 9月の関空経由の外国人入国者数は59.1万人とコロナ禍前の9割超の水準となった。

・ 前年に上海市で実施されたロックダウンに対する反動増の影響がなくなったため、中国の7-9月期実質GDPは前年同期比+4.9%と前期より減速した。足下は生産と消費はともに緩やかに持ち直しているが、雇用情勢の悪化と不動産市場の不況は景気回復の足かせとなるため、10-12月期の経済成長率は前期より小幅加速にとどまるだろう。

-

アジア太平洋地域の政治・経済的協力のあり方

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2023年度 » アジア太平洋軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

APIR上席研究員 木村 福成 慶應義塾大学経済学部教授、ERIAチーフエコノミスト

成果報告

2023年度は、世界を取り巻く様々な状況を踏まえて日本の経済外交はいかにあるべきか、日本企業のアジア戦略はどのように展開していくべきかを探るため、以下3つのテーマでフォーラムを開催しました。

①拡大する半導体産業の日本・関西経済への影響

世界各国に張り巡らされた半導体産業のサプライチェーンの全体像と、米中対立をきっかけとした米国によるサプライチェーン巻き戻しの動き、今後の日本における半導体産業の可能性について

②ASEAN経済の将来シナリオと日本経済への影響

10加盟国により着実に経済統合、貿易自由化を進めているASEANにおける2025年以降の中長期的な政策シナリオと課題について

③権威主義体制の弊害を「無害化」する通商ルール構築を~中国とどう向き合うか~

中国の異質な経済体制とそれに起因する法的不安定性・予見不可能性のリスク、国際通商ルールが実効的なものになるための規律づけの可能性や中国経済の今後の見通しについて

当初計画

研究の背景

広島で開催された主要7か国首脳会議では、対中国を念頭にまとめられた共同文書に「経済的威圧を抑止し対抗する」と明記され、半導体やレアアース(希土類)といった重要物資のサプライチェーン(供給網)の枠組みを構築する方針が示された。特定の分野でのサプライチェーンのデカップリングが進むなか、一方で東アジア全域において展開されている国際的生産ネットワークは引き続き活発に動いている。

本プロジェクトでは、経済安保上の利益とグローバル化の経済的利益の間の折り合いをつけながら、国際通商ルールに基づき自由で開かれた経済活動を発展させていくことの重要性を再確認していく。

国際経済学のみならず、国際法学、政治学ならびに企業研究など様々な知見を得ながら、アジア太平洋地域における政治・経済協力のあり方について研究を進めていく。

分析の手法または現地調査の詳細

2022年度に引き、刻々と変化する国際貿易体制の状況を踏まえながら、マクロ的には自由貿易体制の行方、ミクロ的には自由化と国際ルール作りの要点につき、学際的な視点を深めていく。

また、米中対立、ウクライナ戦争の影響による地政学的緊張が継続するなか、今年度は日本が米国や欧州諸国と協調し実施する輸出管理の日本・関西経済への影響についても分析しつつ、あわせて活力を維持している東アジア生産ネットワークの現状とルールに基づく国際貿易秩序の行方についても検討してく。木村リサーチリーダーによるASEANと日本についての経済研究を軸に、学識者、研究者並びに実務家に登壇いただき、複眼的な見地に立ったディスカッションにつなげる。企業の見識を高め、事業活動に資する情報提供の場としたい。

期待される成果と社会還元のイメージ

オープン研究会において、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々を中心に還元する。

対海外、特にアジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。研究体制

研究統括本多 佑三 APIR研究統括、大阪大学名誉教授

リサーチリーダー木村 福成 APIR上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授、ERIAチーフエコノミスト -

ゼロコロナ政策による中国経済減速と関西経済への影響

インサイト

インサイト » トレンドウォッチ

/ DATE :

ABSTRACT

1. 2022年に入り中国におけるCOVID-19陽性者数が急増している。1-3月期では吉林省が全陽性者数の約6割を、4-6月期では上海市が約7割強を占めるなど、陽性者数の増加が顕著な省及び直轄市で、厳格なロックダウンが行われた。7-9月期は一旦感染状況が落ち着いたが、10-11月期では広東省、北京市、重慶市で感染が拡大しており景気への悪影響が懸念される。

2. ゼロコロナ政策によるロックダウンの影響は非常に大きい。特に制限が厳しかった上海市や吉林省では、いずれも実質GDP成長率がマイナスとなった(2022年1-9月期、それぞれ前年同期比-1.4%、同-1.6%)。また、広東省(同+2.3%)、江蘇省(同+2.3%)など経済規模が最大の2省(対GDPシェア21.1%)は、中国全体のGDP成長率(同+3.0%)を下回っている。

3. 中国ゼロコロナ政策による経済的影響を考える上で関西および日本経済の対中貿易シェアは重要である。2021年における対中輸出をみれば、関西(26.2%)の方が全国(21.6%)より全体に占めるシェアは高い。すなわち、関西は全国に比べ対中輸出シェアが高いがゆえに、中国経済の減速は貿易を通して大きな影響を受ける。

4. 中国経済の減速が関西の輸出を通じて関西経済全体にどのような影響をもたらすかについて、輸出関数を推定した。結果は中国の実質GDPが1%下落すると、関西の実質輸出は0.46%程度下落すると試算される。

5. シミュレーションでは、標準予測における関西の実質輸出が2022-24年度にわたって0.462%減少する結果、関西の実質GRPは2022年度-0.12%、23年度-0.13%、24年度-0.13%減少する。金額ベースでは年度当たり943億円~1,082億円程度減少する。 -

アジア太平洋地域の政治・経済的協力のあり方

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2022年度 » アジア太平洋軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

APIR上席研究員 木村 福成 慶應義塾大学経済学部教授、ERIAチーフエコノミスト

研究目的

COVID-19が猛威を振るっている中においても、多少の動揺はあったが、GVCs、IPNsはレジリンエントかつロバストであり続けた。また、2022年に入りRCEPが発効し、世界の通商環境に明るい兆しが見えかけたと思われたが、ウクライナ危機が発生し、世界経済に対し暗い影が覆い始めている。米国が民主党政権に代わり、米中貿易戦争の緩和が期待されたものの、人権問題をはじめとした、中国との論争は収まることがなく、その中で台頭してきた「経済安全保障」が、ウクライナ危機により強まる気配が生じている。

今年は秋に米国では中間選挙、中国では5年に一度の共産党大会という大きなイベントが控えており、その結果は今後の世界経済の動向を大きく左右する可能性が高い。

アジアは自由貿易に対する向かい風に抗していけるのか、進みつつあった高いレベルの自由化と新たな国際ルール作りは「経済安全保障」の前に進路を保つことができるのか、グローバル企業の事業活動に強い影響を及ぼす局面はますます早いスピードで更新されている。本プロジェクトでは、国際経済学のみならず、国際法学、政治学ならびに企業研究などさまざまな知見を得ながら、アジア太平洋地域の政治・経済協力のあり方について研究を進めていく。研究内容

2022年度は2021年度に引き、刻々と変化する国際貿易体制の状況を踏まえながら、マクロ的には自由貿易体制の行方、ミクロ的には自由化と国際ルール作りの要点につき、学際的な視点を固めていく。

また、米国中間選挙や中国共産党大会あるいはウクライナ危機等の最新状況を踏まえながら、日本、関西経済への影響についても分析していく。

木村リサーチリーダーによるASEANと日本の経済活動研究による考察を軸に、学識者、研究者並びに実務家に登壇いただき、複眼的な見地に立ったディスカッションや話題提供につなげる。企業の見識を高め、事業活動に資する情報提供の場としたい。研究体制

研究統括本多 佑三 APIR研究統括、大阪学院大学教授、大阪大学名誉教授

リサーチリーダー木村 福成 APIR上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授、ERIAチーフエコノミスト期待される成果と社会還元のイメージ

オープンなシンポジウム形式の研究会において、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々を中心に還元する。

対海外、特にアジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。 -

足下の関西・台湾間貿易に基づく台湾のCPTPP加盟による影響の考察

インサイト

インサイト » トレンドウォッチ

/ DATE :

ABSTRACT

2021年9月22日、台湾が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下CPTPP)への加盟申請を行った。台湾は関西にとって中国と米国に次ぐ重要な貿易相手である(ASEANとEUを除く)。本稿は、台湾の加盟が関西の産業に与える影響を考察した。

具体的に、貿易統計のデータを詳細に分析することで、関西・台湾間における貿易の特徴を明らかにするとともに、台湾がCPTPPに加盟した場合、関税撤廃により関西の産業がどのような影響を受けるかを示した。加えて、関西企業のグローバル・サプライチェーン構築に台湾のCPTPP加盟が及ぼす影響について考察した。

分析の結果、台湾がCPTPPに加盟した場合、電子部品・デバイス・電子回路製造業、機械器具製造業、電気機械器具製造業、化学工業、非鉄金属製造業、自転車・同部分品製造業等、関西の主要産業の多くは関税撤廃によって価格競争力が強化されることがわかった。関西の対台湾輸出の主要品目である電子部品・デバイス、電気機器及び機械類において、海峡両岸経済協力枠組協定によって低い関税率が適用されている中国は関西の最大の競争相手となるが、関税撤廃によって関西企業の対台湾輸出が拡大することが期待される。一方、化学工業、プラスチック製品製造業、卑金属製造業等は価格が低下した輸入品の増加による負の影響を受ける。なお、関税削減率を試算したところ、関西が輸出で得られる関税削減率の方が、輸入で台湾に与える関税削減率を上回ることから、加盟は台湾よりも関西に大きな関税削減効果を与える。

また、関西と台湾は主要産業において産業内分業体制が築かれており、台湾がCPTPP加盟国となった場合、完全累積制度の下で原産地規則を満たすことがより容易になるだけでなく、輸出入のコスト削減と貿易手続きの簡素化が可能となろう。加えて、投資と通商に関するルールが共有されることで、台湾と連携したグローバル・サプライチェーンの構築がより容易となる。日台間の産業協力が更に促進されることで、産業の競争力が向上し、互いの利益増加に繋がることが期待される。

-

アジアをめぐる経済統合の展望と課題

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2021年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

APIR上席研究員 木村 福成 慶應義塾大学経済学部教授、ERIAチーフエコノミスト

研究目的

アジア諸国は、日EU EPA、TPP11(CPTPP)の発効、RCEPの署名を受け、新たな段階に入りつつある。グローバリゼーションを押し戻した感もあるコロナ禍はワクチン普及が切望されるものの各国ごとの格差は大きい。バイデン政権に代わった米国は、前政権の保護主義的な通商政策からの転換が期待されるが、人権問題をはじめとした中国との論争は政治問題に拡大し、米中貿易戦争の終結は見通しにくい状況にある。アジアは自由貿易に対する向かい風に抗していけるのか、デジタルエコノミーの急速な進歩はこれまでのグローバル・バリューチェーンをどう変えていくのか、高いレベルの自由化と新たな国際ルール作りは進むのかなど、グローバル企業の事業活動に強い影響を及ぼす局面は多岐にして早いスピードで更新されている。本プロジェクトでは、国際経済学のみならず、国際法学、企業研究などさまざまな知見を得ながら、アジアの経済統合について研究を進めていく。

研究内容

2021年度は2020年度に引き、刻々と変化する国際貿易体制の状況を踏まえながら、マクロ的には自由貿易体制の行方、ミクロ的には自由化と国際ルール作りの要点につき、学際的な視点を固めていく。また、コロナ禍の影響でアジアをめぐる情勢は急激に変化しているため、日本、関西経済への影響についても最新状況を踏まえて分析していく。

木村リサーチリーダーによるASEANと日本の経済活動研究による考察を軸に学識者、研究者並びに実務家に登壇いただき、複眼的な見地に立ったディスカッションや話題提供につなげる。企業の見識を高め、事業活動に資する情報提供の場としたい。オープンなシンポジウム形式の研究会とすることで、会員企業等の方々との情報共有を進め、また同時に多方面の方々からアンケート等でフィードバックを受ける。時事的な課題についても積極的にテーマに取り込むため、事態の新展開を常に追っていく必要がある。それら最新の情勢に関して専門性をもって解釈し、将来を見据えた議論を展開していくところに、本プロジェクトの独自性が存在する。

<研究体制>

研究統括

本多 佑三 APIR研究統括、大阪学院大学教授、大阪大学名誉教授リサーチリーダー

木村 福成 APIR上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授、ERIAチーフエコノミスト期待される成果と社会還元のイメージ

講演会の内容を基にした会員企業向けの年次報告書は、2021年度内に取りまとめる。

オープン研究会において、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々に還元する。

アジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。 -

アジアをめぐる経済統合の展望と課題

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2020年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

上席研究員 木村福成 慶應義塾大学経済学部教授

研究目的

アジア諸国は、日EU EPAの大枠合意、TPP11の署名、RCEP交渉の継続などを受け、新たな段階に入りつつあったが、Brexitと米トランプ政権の登場に象徴される保護主義的風潮が高まり、さらにコロナ禍がそれを加速させているような状況が生じている。アジアは自由貿易に対する向かい風に抗していけるのか、デジタルエコノミーの波はこれまでの製造業ベースのグローバル・バリューチェーンを中心に据えた開発戦略をどう変えていくのか、高いレベルの自由化と新たな国際ルール作りは進むのかなど、最新の情報を踏まえつつ検討すべき課題は多い。本プロジェクトでは、国際経済学のみならず、国際法学、企業研究などさまざまな知見を得ながら、アジアの経済統合について研究を進めていく。

研究内容

2020年度は昨年度に引き、刻々と変化する国際貿易体制の状況を踏まえながら、マクロ的には自由貿易体制の行方、ミクロ的には自由化と国際ルール作りの要点につき、学際的な視点を固めていくことに力を傾けながらも、コロナ禍の影響でアジアをめぐる情勢は時々刻々、急激に変化しており、日本、関西経済への影響もその時点での最新の状況の中での本質を分析する。

「アジアにおける経済のダイナミズムとグローバリゼーションの展望」をテーマにシンポジウム形式のオープン研究会にて適宜、外部講師を招聘し、最新情勢の把握と認識の共有を促進したい。

オープンなシンポジウム形式の研究会とすることで、会員企業の方々等との情報共有を進め、また同時に多方面の方々からのフィードバックも受ける。喫緊の課題についての研究実施となるため、事態の新展開を常に追っていく必要がある。それら最新の情勢に関して専門性をもって解釈し、将来を見据えた議論を展開していくところに、本プロジェクトの独自性が存在する。

研究体制

研究統括

本多佑三 APIR研究統括

リサーチリーダー

木村福成 APIR上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授

期待される成果と社会還元のイメージ

会員企業向けの年次報告書は、2021年3月末に取りまとめる。

アジアをめぐる情勢は時々刻々と変化しており、日本、関西経済への影響も流動的であるため、研究活動をオープン研究会として開催する事を想定している。

シンポジウム形式のオープン研究会において、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々に還元する。

アジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。

<研究会の活動>

研究会

・2020年 6月26日 第1回オンラインフォーラム「アジアにおける経済のダイナミズムとグローバリゼーションの展望-コロナ禍がグローバル・バリューチェーンに及ぼす影響-」開催

・2020年10月29日 第2回オンラインフォーラム「アジアにおける経済のダイナミズムとグローバリゼーションの展望-これからの東アジア-保護主義の台頭とメガFTAs-」開催

・2020年12月14日 第3回オンラインフォーラム「アジアにおける経済のダイナミズムとグローバリゼーションの展望-米大統領選後の世界経済・政治の展望-」開催

-

アジアをめぐる経済統合の展望と課題

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2019年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

上席研究員 木村福成 慶應義塾大学経済学部教授

研究目的

アジア諸国は、Brexitと米トランプ政権の登場に象徴される保護主義的風潮の高まりに危機感を抱きつつも、日EU EPAの大枠合意、TPP11の署名、RCEP交渉の継続などを受け、新たな段階にはいりつつある。アジアは自由貿易に対する向かい風に抗していけるのか、デジタルエコノミーの波はこれまでの製造業ベースのグローバル・ヴァリュー・チェーンを中心に据えた開発戦略をどう変えていくのか、高いレベルの自由化と新たな国際ルール作りは進むのかなど、最新の情報を踏まえつつ検討すべき課題は多い。本プロジェクトでは、国際経済学のみならず、国際法学、企業研究などさまざまな知見を得ながら、アジアの経済統合について研究を進めていく。

2018年度はデジタルエコノミーの到来と国際分業・貿易の大変革を踏まえ、アジアの経済統合がどのような方向に向かっていくべきなのかにつき、有用な示唆を得るに至った。

研究内容

2019年度は昨年度に引き、刻々と変化する国際貿易体制の状況を踏まえながら、マクロ的には自由貿易体制の行方、ミクロ的には自由化と国際ルール作りの要点につき、学際的な視点を固めていくことに力を傾けたい。ルールに基づく国際貿易体制の揺らぎをも踏まえつつ「アジアにおける経済のダイナミズムとグローバリゼーションの展望(仮)」をテーマに講演会形式のオープン研究会にて適宜、外部講師を招聘し、最新情勢の把握と認識の共有を促進したい。

研究会は、オープン形式の講演会とし、会員企業の方々等との情報共有を進め、また同時に多方面の方々からのフィードバックも受ける。喫緊の課題についての研究実施となるため、事態の新展開を常に追っていく必要がある。それら最新の情勢に関して専門性をもって解釈し、将来を見据えた議論を展開していくところに、本プロジェクトの独自性が存在する。

研究体制

研究統括

本多佑三 APIR研究統括

リサーチリーダー

木村福成 APIR上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授

期待される成果と社会還元のイメージ

会員企業向けの年次報告書は、2020年3月末に取りまとめる。

アジアをめぐる情勢は時々刻々と変化しており、日本、関西経済への影響も流動的であるため、研究活動をオープン研究会として開催する事を想定している。講演会形式のオープン研究会において、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々に還元する。

アジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。

-

アジアビジネスにおけるSDGs実装化

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2019年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

主席研究員 後藤健太 関西大学経済学部教授

研究の背景

アジアにおけるビジネス戦略を考えるうえで、SDGs(Sustainable Development Goals)の達成、持続可能なサプライチェーンの構築はかかせない視点である。

当研究所においては、設立当社おからASEAN諸国の研究機関等との連携を通じて、アジア太平洋地域の持続的な発展をサポートしていく調査研究を進めていくことを一つの使命としている。

研究概要

2019年度は、ILO、EUが秋口に予定している会議をターゲットに、日本におけるSDGsの取り組みなどを整理するとともに、シンポジウムを開催する。関西SDGsプラットフォームも積極的に活用する。

2020年度以降は、国内外のSDGsへの貢献事例調査を通じて、SDGsの社会実装化に向けた課題整理、提案を検討し、さらにアジアにおけるビジネス展開におけるSDGsの社会実装化に向けた提案を作成し、国内外でアウトリーチする。

研究体制

研究統括

猪木 武徳 APIR研究顧問

-

アジアにおける開発金融と金融協力

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2018年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

上席研究員 京都大学教授 岩本 武和

研究目的

2017年度は、アジアにおける開発金融の実態について、(1)中国からの資本の純流出と外貨準備高減少の問題、(2)マイクロ・ファイナンスやイスラム金融などの新たな金融手法に焦点を当て、ゲストスピーカーを招聘し、足下の実態について考察した。

中国に関しては、景気回復を企図とした人民元安が資本流出を招き、その対応策としての金融政策の引き締めが当初の景気回復策を打ち消してしまうという典型的な「国際金融のトリレンマ」に直面した状態が継続している。今年度においても、「生産能力の過剰」、「不動産在庫の過剰」及び「債務の過剰」という3つの過剰問題を中心とした中国の資本フローの研究を継続する一方で、2017年に続いてアジアの成長に資する開発金融のあり方に関して、カンボジアを中心とする途上国のドル化の問題や行政経験のある有識者を招聘して金融面からみたアジア経済の主要な課題についての検討を試みたい。

研究内容

アジアの開発金融(アジアの経済成長に資する投資のために動員される国内外の公的及び民間金融)について、以下のようなテーマを理論的かつ実証的に解明する。

(1)リーマン・ショック後の中国経済の減速を背景にした「アジアの新興国、特に中国からの資本流出」についての昨年度の研究を継続する。

(2)東南アジアの金融メカニズムの実態(カンボジアにおける基軸通貨のドル化)調査を実施。

(3)東南アジアの国際機関の勤務経験を有する専門家を招聘し、金融面からみたアジア経済の主要な課題の検討を実施。

(4)アジアインフラ投資銀行(AIIB)とインフラ開発及びアジアにおける金融システム改革や 銀行部門の資金調達等に関して、中国・ASEAN数カ国に現地調査を行う予定である。

以下のようなテーマ、研究会、ワークショップ、フォーラムを行う予定である。

(1)「東南アジアの金融メカニズムの実態」に関する研究会

(2)「金融面からみたアジア経済の主要な課題を考える」ワークショップ

(3)「ASEAN+3の枠組みによる金融協力の成果と今後の課題」に関する研究会

(4)「人民元改革とアジアの金融統合」に関する研究会(3年間の研究成果のまとめ))

統括

本多佑三 APIR研究統括

リサーチャー

三重野文晴 京都大学 東南アジア研究所教授

矢野 剛 京都大学 大学院経済学研究科教授

青木浩治 甲南大学 経済学部教授

中山健悟 APIR調査役・研究員

リサーチアシスタント

芦 苑雪 京都大学アジアアフリカ地域研究科

期待される成果と社会還元のイメージ

(1)中国における国際資本フローに関する報告(時系列などの金融市場データを含む)

(2)『アジアにおける開発金融と金融協力』に関する報告書

(3)本研究会の研究成果を踏まえた書籍の出版

そのほか、政策立案、ビジネス戦略策定、将来予測の裏付けとなる理論的・実証的裏付け、公共財や研究インフラとなる研究成果やデータに資する。

<研究会の活動>

研究会

・2018年8月8日 第1回研究会開催

「カンボジアのドル化:アジア開発金融への示唆」講師:一橋大学大学院 奥田英信 教授

-

アジアをめぐる経済統合の展望と課題

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2018年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

上席研究員 木村福成 慶應義塾大学経済学部教授

研究目的

アジア諸国は、Brexitと米トランプ政権の登場に象徴される保護主義的風潮の高まりに危機感を抱きつつも、日EU EPAの大枠合意、TPP11の署名、RCEP交渉の継続などを受け、新たな段階にはいりつつある。アジアは自由貿易に対する向かい風に抗していけるのか、デジタル・エコノミーの波はこれまでの製造業ベースのグローバル・ヴァリュー・チェーンを中心に据えた開発戦略をどう変えていくのか、高いレベルの自由化と新たな国際ルール作りは進むのかなど、最新の情報を踏まえつつ検討すべき課題は多い。本プロジェクトでは、国際経済学のみならず、国際法学、企業研究などさまざまな知見を得ながら、アジアの経済統合について研究を進めていく。

2018年度は、過去3年間の研究プロジェクトの後継として、改めて研究のスコープを設定し、特に企業経営に影響を与えうる諸要因の抽出を行っていく。

研究内容

2017年度までの3年プロジェクトから仕切り直しとなる初年度は、刻々と変化する国際貿易体制の状況を踏まえながら、マクロ的には自由貿易体制の行方、ミクロ的には自由化と国際ルール作りの要点につき、学際的な視点を固めていくことに力を傾けたい。また最新情勢の把握のため、適宜、外部講師を招聘し、認識の共有を促進したい。

研究会は、オープン形式のワークショップとし、会員企業の方々等との情報共有を進め、また同時に多方面の方々からのフィードバックも受ける。喫緊の課題についての研究実施となるため、事態の新展開を常に追っていく必要がある。それら最新の情勢に関して専門性をもって解釈し、将来を見据えた議論を展開していくところに、本プロジェクトの独自性が存在する。

リサーチャー

期待される成果と社会還元のイメージ

オープン形式のワークショップにおいて、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々に還元する。また、アジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。

-

アジア太平洋地域におけるFTAとEPAのあり方

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2017年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

上席研究員 木村福成 慶應義塾大学経済学部教授

研究目的

2017年1月、米国トランプ大統領がTPPからの撤退の意志を明確にした。今後、「ポストTPP」がどのような方向に行くのか、他の選択肢も含めて注意深くその動向を調査・分析する必要がある。また、「ポストTPP」が他の多国間経済連携協定(AEC、RCEPなど)へ与える影響もふまえ、東アジア諸国の経済はどのように変わっていくのか、またそれは日本・関西の企業にどのような変化をもたらすのか、経済、国際法、国際政治など多方面から分析を加える。

研究内容

研究3年目の最終年度となる2017年度は、商業出版も視野に入れながら、研究会を進めていく。内容としては、第一に、国際通商政策体系の再編と東アジアが目指すべき経済統合の姿について、経済学、国際政治学、国際経済法の視点から議論を深める。それを踏まえ、第二に、東アジア経済統合の進展を、台湾のケース、ASEAN・東アジア経済統合、連結性、企業活動などの切り口から、検討を加えていく。

リサーチャー

阿部顕三 大阪大学大学院経済学研究科教授

春日尚雄 福井県立大学地域経済研究所教授

川島富士雄 神戸大学大学院法学研究科教授

椎野幸平 拓殖大学国際学部准教授

清水一史 九州大学経済学研究院教授

陳 永峰 東海大学副教授・日本地域研究センター長

湯川 拓 大阪大学大学院国際公共政策研究科准教授

期待される成果と社会還元のイメージ

オープン形式のワークショップにおいて、多方面からの理論・実証・政策研究の成果を提供し、企業の方々に還元する。研究成果の集大成として商業出版を実施し、一般の方々にも広く研究に理解を得る。また、アジア太平洋地域における事業展開戦略の策定に資する。

<研究会の活動>

研究会

・2017年4月14日 キックオフミーティング開催

・2017年6月27日 第1回研究会開催

・2017年10月02日 第2回研究会開催

・2017年12月18日 第3回研究会開催

-

アジアにおける開発金融と金融協力

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2017年度 » アジア太平洋地域軸

ABSTRACT

リサーチリーダー

上席研究員 京都大学教授 岩本 武和

研究目的

2016年度のプロジェクトでは、「アジア新興国における国際資金フロー」について、特に「中国からの資本の純流出と外貨準備の減少」に焦点を当て、「アジアインフラ投資銀行」(AIIB)と「一帯一路」構想を、こうした文脈において考察した。現在の中国では、景気回復のための元安が資本流出を招き、それに対応するためには金融を引き締めざるを得ず、当初の景気回復策を打ち消してしまうという意味で、典型的なトリレンマに直面している。今年度においても、中国を中心としたアジアにおける国際資本フローの研究を継続する一方で、中国のみならず広く「金融協力」という側面から、アジアの成長に資する開発金融のあり方を検討する。

研究内容

アジアの開発金融(アジアの経済成長に資する投資のために動員される国内及び海外の公的及び民間の金融)について、以下のようなテーマを理論的かつ実証的に解明する。第一に、リーマン・ショック後の中国経済の減速を背景にした「アジアの新興国、特に中国からの資本流出」についての昨年度の研究を継続する。第二に、ASEAN+3の枠組みによる金融協力の成果を検証し、今後の課題を展望する。(3)アジアインフラ投資銀行(AIIB)とインフラ開発、およびアジアにおける金融システム改革や銀行部門の資金調達等に関して、中国およびASEAN数カ国に現地調査を行う予定である。

具体的には、以下のようなテーマを取り上げ、以下のような研究会、ワークショップ、フォーラムを行う予定である。(1)「東南アジアの金融メカニズムと政策的取り組み」に関する研究会、(2)「リーマン・ショック後の中国の国際資本フロー」に関するワークショップ、(3)「ASEAN+3の枠組みによる金融協力の成果と今後の課題」に関する研究会、(4)「アジア太平洋における地域統合と金融統合」に関するフォーラム(「アジア太平洋地域におけるFTAとEPAのあり方」プロジェクト(木村福成上席研究員)とのジョイント・フォーラム)

統括

猪木武徳 研究統括

リサーチャー

三重野文晴 京都大学 東南アジア研究所教授

矢野 剛 京都大学 大学院経済学研究科准教授

青木浩治 甲南大学 経済学部教授

Cao, Thi Khanh Nguyet APIR研究員

辻 俊晴 APIR総括調査役

研究協力者

北野尚宏 国際協力機構 JICA研究所所長

高野久紀 京都大学 大学院経済学研究科准教授

伊藤亜聖 東京大学 社会科学研究所講師

リサーチアシスタント

芦 苑雪 京都大学アジアアフリカ地域研究科

期待される成果と社会還元のイメージ

(1)中国における国際資本フローに関する時系列データ

(2)アジアにおけるよる金融協力の成果に関する報告

(3)アジアのインフラ開発に時系列データ

(4)マイクロ・ファイナンスに関する実験データ

(5)アジアにおける開発金融と金融協力に関する報告書

(1)政策立案、ビジネス戦略策定、将来予測の裏付けとなる理論的・実証的裏付け

(2)公共財や研究インフラとなる研究成果やデータ

<研究会の活動>

研究会

・2017年5月18日 第1回研究会開催

・2017年8月3日 第2回オープン研究会(予定)

-

環太平洋経済連携協定(TPP)と東アジア経済統合

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2016年度 » アジア太平洋地域の経済的ダイナミズムと今後の行方

ABSTRACT

リサーチリーダー

上席研究員 木村福成 慶應義塾大学経済学部教授

研究目的

2015年10月の環太平洋連携協定(TPP)大筋合意は、東アジア諸国にも大きな影響を与えつつある。TPPが早期に批准・発効するかどうかについては、米議会の動向等、未だに不確定要素が存在する。しかし、協定文ドラフトが公表された今、TPP交渉参加国は対応策を練り、周辺国もTPPに参加するか否かについて真剣な検討を始めている。日EU経済連携協定の交渉は加速されつつあるが、一方で東アジア経済連携協定(RCEP)や日中韓FTAの交渉はモメンタムを失いつつあるように見える。

このような新しいメガFTAsの展開のもと、東アジア諸国の経済はどのように変わっていくのか、またそれは日本あるいは関西の企業にとってどのような変化をもたらすのかは、緊急に検討すべき課題である。本プロジェクトでは、官民学のステークホルダーに対し直近の情報を提供しつつ、自由化と国際ルール作りにつき、経済と国際法の両面から分析を加えていく。

研究内容

第2年度となる2016年度は、TPPがASEANおよび東アジアの経済社会に与えうる影響、それに伴うASEAN経済統合やRCEPの変容、それらを踏まえての日本・関西企業のビジネスチャンスに焦点を絞り、国際政治学、国際経済法、国際貿易論、アジア経済論の気鋭の研究者を集め、議論を深めていく。

リサーチャー

阿部 顕三 大阪大学大学院経済学研究科教授

春日 尚雄 福井県立大学地域経済研究所教授

川島富士雄 神戸大学大学院法学研究科教授

清水 一史 九州大学経済学研究院教授

陳 永峰 東海大学副教授・日本地域研究センター長

湯川 拓 大阪大学大学院国際公共政策研究科准教授<研究会の活動>

研究会

2016年 7月 4日 第1回研究会開催

2016年 8月31日 第2回オープン研究会開催

2016年12月13日 第3回オープン研究会開催 -

日本の対アジア太平洋外交政策と通商政策のあり方

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2014年度 » アジア太平洋地域の経済成長と発展形態

ABSTRACT

リサーチリーダー

主席研究員 大矢根聡 同志社大学教授

研究目的

緊張感が高まる東アジア地域の外交関係の中で、日本の通商政策のシナリオオプションを探る。

研究内容

今般、日中・日韓関係が混迷し対米関係にも影を落としていることに鑑み、政治学・国際関係論分野の地域研究、政治経済・安全保障研究の観点から、二国間外交における対立緩和メカニズムの変化や対応策を検討する。日本と中国、韓国、ASEAN、アメリカの国内政治・外交上の変化と、それが通商政策、ひいては地域秩序に及ぼす影響をとらえ、対応策に関して提言をまとめる。

リサーチャー

大西 裕 神戸大学 教授

三宅康之 関西学院大学 教授

西山隆行 成蹊大学 教授

多湖 淳 神戸大学 准教授

湯川 拓 大阪大学 准教授

期待される成果と社会還元のイメージ

関西においては、政治や国際関係に関するオープンな研究会、シンポジウムの開催が少ない。前年度までの本研究会の活動が多くの企業関係者、市民の参加を得て、好評であった。本年度はより発展的なシンポジウム開催や研究成果の刊行等をとおして社会への一層の還元を図る。

-

日米の超短期経済予測

研究プロジェクト

研究プロジェクト » 2014年度 » アジア太平洋地域の経済成長と発展形態

ABSTRACT

リサーチリーダー

主席研究員 熊坂侑三 ITeconomy CEO

研究目的

日米の超短期予測の精度をより高め、今四半期・次四半期の経済動向を他のエコノミストができない「数値」と「トレンド」で常に語ることを目的とする。

研究内容

日米の超短期予測を週次ベースで実施する。超短期予測による簡潔でタイムリーな分析レポートは原則毎週月曜日にHP上で発表される。毎月の最終週には、超短期予測から見た日米経済の月次動向が発表される。経済トピックスを踏まえ四半期経済の月次変化が解説される。H26年度は引き続きASEAN地域での超短期予測の可能性を検討し準備を行う。

リサーチャー

稲田義久 APIR研究統括

期待される成果と社会還元のイメージ

超短期予測の特徴は市場の見方よりもいち早く日米経済の景気転換点を把握できることにある。このため、経済政策者、エコノミスト、企業経営者の意思決定に役立つ情報を提供できる。