Kansai Economic Insight Monthly Vol.48-景気は足下、先行きともに改善の方向にある

Abstract

-景気は足下、先行きともに改善の方向にある-

・2月の鉱工業生産指数は2カ月ぶりの前月比上昇。結果、1-2月平均は10-12月平均比+2.3%増加しており、1-3月期も5四半期連続の拡大が期待できる。

・3月の輸出は2カ月連続の前年比増加、輸入も2カ月ぶりに同増加した。結果、貿易収支は2カ月連続の黒字となった。

・3月の消費者態度指数は2カ月ぶりに改善した一方で、景気ウォッチャー現状判断DIは3カ月連続の悪化。春の行楽シーズンを控え、インバウンド需要増加への期待感はあるが、全体を押し上げるだけの強さはなく、先行き見通しは2カ月ぶりの悪化。

・12月の関西2府4県の現金給与総額は6カ月ぶりに増加した。2016年通年では、小幅増加にとどまった。一方、1月の「関西コア」賃金指数は2カ月ぶりの減少。再び減少が続く可能性も出てきた。

・2月の大型小売店の販売額は7カ月連続の前年比マイナス。うち百貨店は、訪日外国人の影響で販売が堅調であったものの、スーパーでは、前年がうるう年の影響から販売が落ち込んだ。

・関西2月の新設住宅着工戸数は前年同月比-4.0%となり、4カ月ぶりの減少。全国は分譲住宅が大幅に減少したため、8カ月ぶりのマイナスとなった。

・2月の有効求人倍率は前月比小幅上昇し、2カ月ぶりの改善。依然として高水準である。新規求人倍率も2カ月ぶりに上昇しており、企業の求人意欲は旺盛である。完全失業率は6カ月ぶりに悪化したものの、雇用環境は好調が続く。

・3月の公共工事請負金額は前年比マイナスとなったものの、前月比ではプラスに転じており、補正予算の効果が出ているようである。

・3月の関空への訪日外客数は54万4,020人となり、2カ月ぶりに増加した。一方、1-3月の訪日外客の平均支出額は、5四半期連続で減少が続いている。

・中国の1-3月期の実質GDP成長率は前年同期比+6.9%となり、前期より+0.1%ポイント小幅加速。工業成長の回復と不動産市場の好調により、成長率は15年7-9月期の値まで回復した。

著者

研究統括 稲田 義久

数量経済分析センター センター長・甲南大学名誉教授

日本経済および関西経済の短期予測、

関西地域の成長牽引産業の展望、

計量経済学、環境経済学、政策シミュレーション

豊原 法彦

関西学院大学 経済学部 教授

関西独自の景気指標の開発と積極的な活用

不均衡計量分析、計量経済学

木下 祐輔

APIR研究員

地域経済分析、医療経済学、労働経済学、関西経済論、首都機能に関する研究

James Brady

農業政策、貿易協定、政治経済学

CAO THI KHANH NGUYET

ベトナム経済、中小企業金融、銀行システム

生田 祐介

大阪産業大学 講師

産業組織論、ビジネス・エコノミクス、競争政策

関連論文

-

Kansai Economic Insight Monthly Vol.132-景気は足下局面変化、先行きは悪化の兆し: 生産停滞と消費者物価高止まりがリスク要因-

経済予測

経済予測 » Monthly Report(関西)

/ DATE :

AUTHOR :

稲田 義久 / 豊原 法彦 / 関 和広 / 野村 亮輔 / 郭 秋薇 / 劉 子瑩 / 吉田 茂一 / 古山 健大 / 宮本 瑛 / 新田 洋介 / 壁谷 紗代ABSTRACT

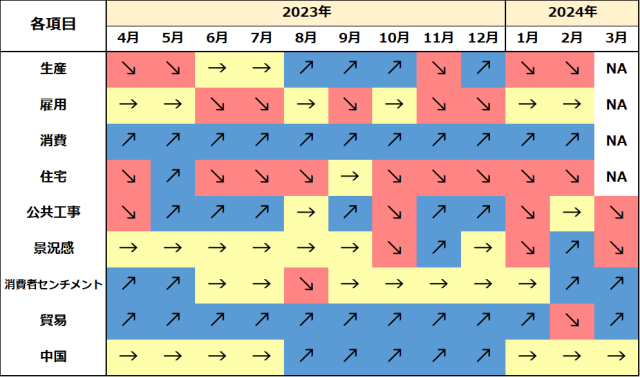

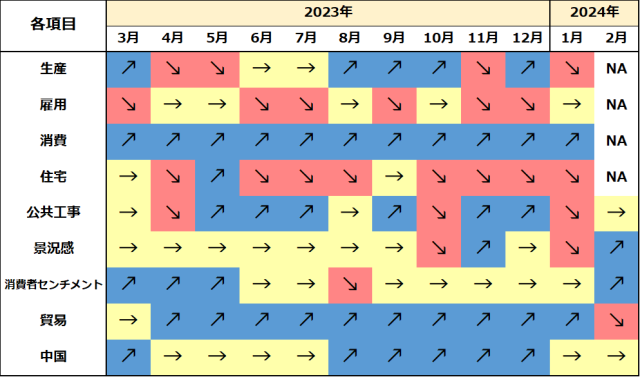

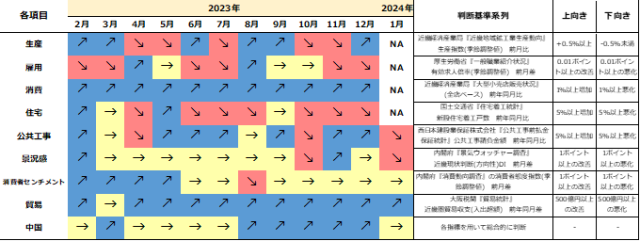

- 関西の景気は、足下局面変化、先行きは悪化の兆しがみられる。足下、生産は2カ月連続の減産。雇用環境は失業率が前月から小幅悪化したことに加え、就業者数も減少した。消費はインバウンド需要の好調で百貨店を中心に緩やかに改善。貿易収支は2カ月連続の黒字となり、黒字幅は拡大した。先行きは生産の停滞と消費者物価の高止まりがリスク要因となろう。

- 2月の生産は2カ月連続の前月比低下。前月大幅減産となった輸送機械は増産となったものの、生産用機械の大幅落ち込みが低下に寄与した。

- 2月の失業率は前月より小幅悪化したと同時に、就業者数も減少に転じた。また、就業率も前月より低下した。雇用情勢に多少の停滞が見られる。なお、足下労働需要の動きは低調である一方、新規求職者数の大幅増加が見られる。

- 1月の現金給与総額は2カ月連続の前年比増加となったが、伸びは前月より縮小した。結果、実質賃金の減少が続き、減少幅は前月より拡大した。

- 2月の大型小売店販売額は29カ月連続の前年比増加となった。うち、百貨店はインバウンド需要の増加や春物衣料品などの好調で、24カ月連続のプラス。スーパーも17カ月連続で拡大した。

- 2月の新設住宅着工戸数は3カ月ぶりの前月比減少。貸家は増加だが、持家、分譲は減少となった。特にマンションの大幅な落ち込みが全体を押し下げた。

- 2月の建設工事は公共工事が引き続きマイナスとなり2カ月連続の前年比減少。また、3月の公共工事請負金額も3カ月連続の同減少となった。

- 3月の現状判断DIは2カ月ぶりの前月比悪化。天候不順の影響で春物商材の売行きが伸びなかったことが影響した。また、先行き判断DIも物価やコストの上昇に加え、人手不足への不安感の高まりから2カ月ぶりの悪化となった。

- 3月の貿易は輸出が2カ月ぶりに前年比増加に転じた。中国向け輸出が好調で、3月としては過去最高額を更新した。一方、輸入は2カ月ぶりに前年比減少し、23年12月以来の2桁マイナスとなった。

- 3月の関空経由の外国人入国者数は桜のシーズンやイースター休暇の影響もあり、開港以来過去最高値を記録。インバウンド需要は好調に推移している。

中国の1-3月期実質GDPは前年同期比+5.3%と前期からわずかに加速した。足元は生産の堅調な推移が続くが、雇用回復の遅れと不動産市場の不況は依然として改善が見られず、消費の回復の勢いは鈍化している。そのため、4-6月期の景気は1-3月期より大きな改善が見込まれないと予想される。

【関西経済のトレンド】

-

都道府県別訪日外客数と訪問率:2月レポート No.57

インバウンド

インバウンド

/ DATE :

AUTHOR :

野村 亮輔 / 稲田 義久 / 松林 洋一ABSTRACT

【ポイント】

・JNTO訪日外客統計によれば、2月の訪日外客総数(推計値)は278万8,000人、2019年同月比+7.1%であった。春節休暇やうるう年で日数が増加した影響もあり、単月過去最高を更新した。

・目的別訪日外客総数(暫定値)をみれば12月は273万4,115人。うち、観光客は255万1,290人、商用客は8万703人、その他客は10万2,122人であった。

・国土交通省が公表した2024年夏季運航スケジュール(3月31日~10月26日)によれば、国際線の旅客便は週4,875便で、19年同期比-7%とコロナ禍前をほぼ回復。面別にみれば、韓国、米国はコロナ禍前を上回った一方、中国は依然コロナ禍前の6割程度にとどまっている。今後、中国を除くアジア地域を中心に回復が見込まれるが、中国人客は緩やかな回復にとどまろう。

【トピックス1】

・関西2月の輸出は春節休暇の時期のズレも影響し、2カ月ぶりの前年比減少。一方、輸入は11カ月ぶりに増加した。結果、貿易収支は2カ月ぶりの黒字だが、黒字幅は縮小した。

・2月の関空経由の外国人入国者数は春節休暇の影響もあり、単月としては過去最高を記録。インバウンド需要は堅調に推移している。

・1月のサービス業の活動は2カ月連続の改善だが小幅にとどまり、足踏みの状態が続く。第3次産業活動指数は2カ月連続の前月比上昇。また、対面型サービス業指数も2カ月連続で同上昇した。観光関連指数はコロナ5類移行後初めての年始休暇の影響もあり、劇場・興行団や旅客運送業が上昇に寄与し、2カ月連続の同上昇となった。

【トピックス2】

・12月の関西2府8県の延べ宿泊者数は11,068.0千人泊で、2019年同月比+12.8%と4カ月連続の増加となった。

・うち、日本人延べ宿泊者数は7,593.7千人泊、2019年同月比+3.1%と4カ月連続の増加。また、外国人延べ宿泊者数は3,474.3千人泊となり、同+41.6%と5カ月連続で増加した。

【トピックス3】

・2023年10-12月期における関西各府県の訪問率をみれば、大阪府39.3%が最も高く、次いで京都府28.9%、奈良県6.8%、兵庫県5.5%、和歌山県1.2%、三重県0.8%、滋賀県0.6%、鳥取県0.3%、徳島県0.2%、福井県0.2%と続く。

・2023年10-12月期の関西2府4県の訪日外国人消費単価(旅行者1人1回当たりの旅行消費金額)は19年同期比+29.2%増加。費目別では、飲宿泊費や娯楽等サービス費が大幅増加した。

・関西2府4県の訪日外客数と消費単価を用いて、2023年10-12月期の関西における消費額を推計した。結果、訪日外客消費額は4,164億9,716万円となり、19年同期比では+25.7%とコロナ禍前を回復した。

-

日本経済(月次)予測(2024年3月)<3月末統計集中発表日のデータを更新して、1-3月期の実質GDP成長率予測を前期比年率-3.0%に下方修正>

経済予測

経済予測 » Monthly Report(日本)

/ DATE :

AUTHOR :

稲田 義久ABSTRACT

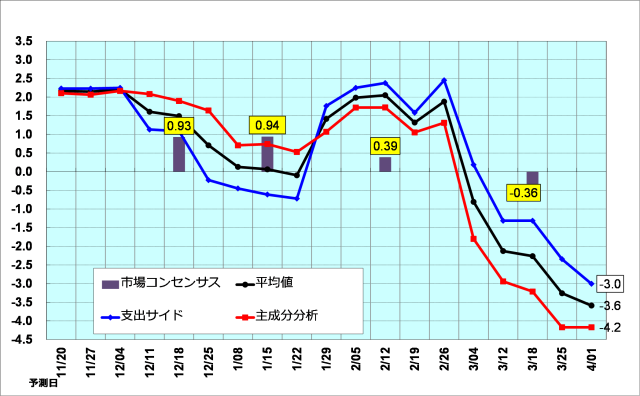

3月発表データのレビュー

▶今回の予測では3月末までに発表されたデータを更新した。家計消費関連指標、公共工事、及び国際収支状況を除けば、1-3月期GDP推計に必要な基礎月次データのほぼ2/3が更新された。

▶10-12月期GDP2次速報によれば、実質GDP成長率は前期比年率+0.4%と1次速報から上方修正。結果、2四半期連続のマイナスから2四半期ぶりのプラスとなった。

▶2月の生産指数は前月比-0.1%小幅低下し2カ月連続のマイナス。結果、1-2月平均は10-12月平均比-6.2%低下した。生産の基調判断は「一進一退ながら弱含み」。

▶1-2月平均を10-12月平均と比較すれば、建築工事費予定額は-3.0%、資本財出荷指数は-11.4%低下した。1月を10-12月平均と比較すれば、実質総消費動向指数は-0.6%減少だが、公共工事は+1.8%増加した。消費、住宅投資、企業設備と民間需要の低迷が目立つ。

▶1-2月平均の輸出入動向(日銀ベース)を10-12月平均と比較すれば、実質輸出額は-4.0%、実質輸入額は-7.3%、それぞれ減少した。財貨の実質純輸出の実質GDP成長率に対する寄与度はプラスとなっている。

1-3月期実質GDP成長率予測の動態

▶今回のCQM(支出サイド)は、1-3月期の実質GDP成長率を前期比年率-3.0%と予測する。生産サイドは同-4.2%と予測。結果、平均予測(同-3.6%)は市場コンセンサス(同-0.36%)より低めとなっている(図表1参照)。

図表1

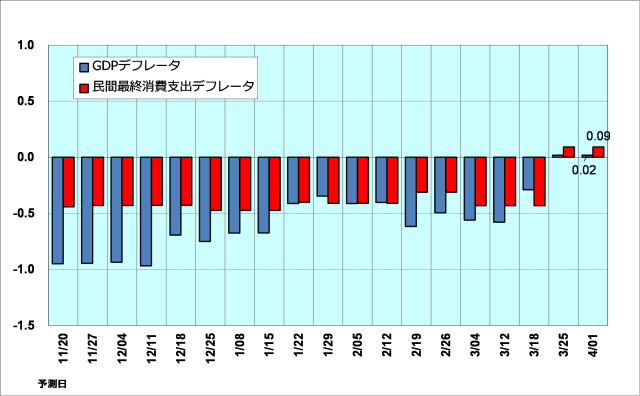

1-3月期インフレ予測の動態

▶2月の全国消費者物価コア指数は前年同月比+2.8%、インフレ率は4カ月ぶりに前月から拡大。一方、コアコア指数(除く生鮮食品及びエネルギー)は同+3.2%と23カ月連続の上昇。インフレ率は6カ月連続で減速している。

▶今回のCQMは、1-3月期の民間最終消費支出デフレータを前期比+0.1%、国内需要デフレータを同+0.2%と予測している。一方、交易条件は悪化するため、ヘッドライン(GDPデフレータ)インフレ率を同+0.0%と予測する(図表2参照)。

図表2

-

Kansai Economic Insight Monthly Vol.131-景気は足下局面変化、先行きは下げ止まりの兆し: 生産回復の遅れが景気下押しリスク-

経済予測

経済予測 » Monthly Report(関西)

/ DATE :

AUTHOR :

稲田 義久 / 豊原 法彦 / 関 和広 / 野村 亮輔 / 郭 秋薇 / 盧 昭穎 / 吉田 茂一 / 新田 洋介 / 宮本 瑛 / 壁谷 紗代ABSTRACT

- 関西の景気は、足下局面変化、先行きは下げ止まりの兆しがみられる。足下、生産は大幅減産となった。雇用環境は失業率が小幅悪化したものの、労働力人口と就業者数はともに増加していることもあり、持ち直している。消費は初売りセールやインバウンド需要の増加で好調。貿易収支は2カ月ぶりの黒字だが、黒字幅は大幅縮小。先行きは令和6年能登半島地震の影響が和らぎつつあるものの、生産回復の遅れが景気の下押しリスクとなろう。

- 1月の生産は自動車生産の停止が影響し、大幅減産となった。正常化にはしばらく時間を要することもあり、1-3月期は大幅減産となる可能性が高い。

- 1月の失業率は前月より小幅悪化したが、労働力人口と就業者数はともに増加。また、就業率も前月より上昇した。雇用情勢は持ち直している。なお、一部の産業を除いて、足下では労働需給の動きはともに低調である。

- 12月の現金給与総額は2カ月ぶりの前年比増加となり、伸びは前月より大きく拡大した。結果、実質賃金の減少は続いているが、減少幅は前月より縮小した。

- 1月の大型小売店販売額は28カ月連続の前年比増加となった。うち、百貨店はインバウンド需要の増加や身の回り品などの好調で、23カ月連続のプラス。スーパーも16カ月連続で拡大した。

- 1月の新設住宅着工戸数は2カ月連続で前月比増加。貸家は減少したものの、持家、分譲は増加となったためである。

- 1月の建設工事は公共工事がマイナスに転じた影響で25カ月ぶりの減少。2月の公共工事請負金額も2カ月連続の前年比減少となった。

- 2月の景気ウォッチャー現状判断は2カ月ぶりに前月比改善。令和6年能登半島地震の影響が和らいだことやインバウンド需要の増加が景況感に好影響となった。また、先行き判断は賃上げへの期待もあり、4カ月連続で改善した。

- 2月の貿易収支は2カ月ぶりの黒字だが、黒字幅は前年比大幅縮小。春節の時期のずれから、対中輸出が減少に転じた影響とみられる。一方、輸入は11カ月ぶりに前年比増加となった。

- 2月の関空経由の外国人入国者数は春節休暇の影響もあり、単月としては過去最高を記録。インバウンド需要は堅調に推移している。

- 1-2月の中国経済は、前月より大きな改善が見られなかった。工業生産は前月比で減速となったうえ、個人消費の回復も勢いを欠いている。中国政府は今年の実質経済成長率の目標を「5%前後」と定めたが、個人消費を直接支援する景気刺激策の実施には慎重である。そのため、1-3月期の景気は10-12月期より大きな改善が見込まれないと予想される。

【関西経済のトレンド】

-

「電気・ガス価格激変緩和対策」事業による 負担軽減効果の試算

インサイト

インサイト » トレンドウォッチ

/ DATE :

AUTHOR :

盧 昭穎 / 稲田 義久ABSTRACT

本稿の目的は、「電気・ガス激変緩和対策」事業が家計負担軽減に与える影響を分析することである。2022年の物価上昇は家計に大きな負担をかけ、特にエネルギーコストの上昇が深刻な問題となった。このような状況下において、政府は2023年2月から当該事業を実施し、家計負担の軽減に努めている。本稿では、本事業が適用されない場合の消費者物価指数を試算することにより、緩和対策事業の効果を所得階級別に分析する。結果を要約すれば、以下のとおりとなる。

- 2023年2月から24年1月までの「電気・ガス激変緩和対策」事業により、一世帯あたり電気代29,119円、都市ガス代4,733円、負担額が軽減された。収入階級別にみると、収入が高い世帯ほど電気の使用量が多いため、負担軽減額は大きくなる傾向がみられた。

- 負担軽減額が可処分所得に占める割合をみると、一世帯あたり電気代の平均軽減額が可処分所得の49%を、都市ガスは0.08%を占めた。収入が高い世帯ほど電気の負担軽減額が可処分所得に占める割合は小さくなった。都市ガス代も同様の傾向である。

- 緩和措置が適用されない場合の足下の電気と都市ガス代指数は徐々に低下しており、ロシアのウクライナ侵攻の影響を受ける前の水準に近付いている。緩和措置が適用されない場合の電気と都市ガス代指数を試算することは、緩和措置をいつ終了させるかについての議論に数値的なベンチマークを提供できよう。

-

都道府県別訪日外客数と訪問率:1月レポート No.56

インバウンド

インバウンド

/ DATE :

AUTHOR :

野村 亮輔 / 稲田 義久 / 松林 洋一ABSTRACT

【ポイント】

・JNTO訪日外客統計によれば、1月の訪日外客総数(推計値)は268万8,100人、2019年同月比では-0.0%と2カ月ぶりに小幅マイナスに転じたが、コロナ禍前とほぼ同程度となった。なお、国・地域別では韓国、台湾とオーストラリアが単月で過去最高を記録した。

・目的別訪日外客総数(暫定値)をみれば11月は244万890人。観光客は220万6,883人となり、2カ月連続で200万人超の水準となった。

・令和6年能登半島地震は新潟県、富山県、石川県、福井県の観光業に大きな影響を与えている。政府は当該地域で落ち込んだ観光需要を喚起するために、3月より「北陸応援割」を開始した。喚起策により、国内旅行者及び訪日旅行者の増加が期待されよう。

【トピックス1】

・関西1月の輸出は春節休暇の時期のズレも影響し、9カ月ぶりの前年比増加。一方、輸入は10カ月連続で減少した。貿易収支は12カ月ぶりの赤字となった。

・1月の関西国際空港への訪日外客数は70万402人と、2カ月連続で70万人超の水準。低調なアウトバウンド需要に比してインバウンド需要は堅調に推移している。

・12月のサービス業の活動は小幅改善だが、足踏みの状態が続く。第3次産業活動指数は4カ月ぶりの前月比上昇。また、対面型サービス業指数は2カ月ぶりに同上昇した。観光関連指数も年末の旅行需要増加の影響もあり、旅行業や宿泊業が上昇に寄与し、4カ月ぶりの同上昇となった。

【トピックス2】

・11月の関西2府8県の延べ宿泊者数は11,949.3千人泊で、2019年同月比+10.0%と3カ月連続の増加となった。

・うち、日本人延べ宿泊者数は8,124.0千人泊、2019年同月比+1.3%と3カ月連続の増加。また、外国人延べ宿泊者数は3,825.3千人泊となり、同+34.6%と4カ月連続で増加した。日本人宿泊者に比して外国人宿泊者は着実に増加している。

【トピックス3】

・2023年10-12月期における関西2府8県の国内旅行消費額(速報)は1兆1,331億円、19年同期比+12.4%と3四半期連続のプラス。23年通年では4兆1,034億円となり、コロナ禍前(19年比-0.6%)をほぼ回復した。

・国内旅行消費額のうち、10-12月期の宿泊旅行消費額は9,101億円で2019年同期比+21.2%となり、2四半期連続のプラス。一方、日帰り旅行消費額は2,230億円。2019年同期比-13.1%と7-9月期(同-21.4%)からマイナス幅は縮小したものの、宿泊旅行消費額に比して回復ペースは緩慢である。

-

令和6年能登半島地震の影響と北陸3県経済 -ストック、フロー、人流を中心に-

インサイト

インサイト » トレンドウォッチ

/ DATE :

AUTHOR :

稲田 義久 / 野村 亮輔 / 壁谷 紗代 / 吉田 茂一ABSTRACT

1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」の影響が懸念されている。震災によって大きな被害を受けた新潟県、富山県、石川県の3県(以下、北陸3県と記す)の被害状況に基づき、復旧復興の観点からその経済的な影響を考察した。それを整理し得られた含意は以下の通りである。

- ストックの観点から北陸3県経済をみれば、民間企業資本ストックは、各県とも「サービス」が最も大きい。次いで新潟県、石川県では「農林水産」が、富山県では「化学」が大きい。また、住宅ストックは新潟県が最も大きく、次いで石川県、富山県と続く。

- フローの観点から北陸3県経済をみれば、各県とも製造業のシェアが最も高い。うち、新潟県は「食料品」が、富山県は「化学」が、石川県は「はん用・生産用・業務用機械」がそれぞれ最も高いシェアを占めている。

- 今回の震災による北陸3県の直接被害(建築物等)を推計すれば、新潟県は5,177億円、富山県は2,946億円、石川県は5,827億円、3県計で1兆3,951億円となる。また、間接被害は4兆円となり、これは2020年度の名目GDPの0.4%に相当する。

- 人口移動の観点からみれば、北陸新幹線開業を契機に富山県、石川県でみられたような人口移動が今回の震災を契機に一層進む可能性がある。3月16日に金沢-敦賀間の延伸が実現するが、この効果は福井県では限定的と思われる。

- 今回の震災で北陸の観光業の特徴が明らかとなった。北陸は国内市場に強く依存した構造となっている。人口減少が長期トレンド下にあるため、この構造から脱却する必要がある。地域創生戦略にとって、インバウンド需要の一層の取り込みを実現する戦略が重要となろう。

-

日本経済(月次)予測(2024年2月)<2月末統計集中発表日のデータを更新して、1-3月期の実質GDP成長率予測を前期比年率+0.2%に下方修正>

経済予測

経済予測 » Monthly Report(日本)

/ DATE :

AUTHOR :

稲田 義久 -

Kansai Economic Insight Monthly Vol.130-景気は足下局面変化、先行きは悪化の兆し: 自動車生産停止と中国経済減速がリスク要因

経済予測

経済予測 » Monthly Report(関西)

/ DATE :

AUTHOR :

稲田 義久 / 豊原 法彦 / 関 和広 / 野村 亮輔 / 郭 秋薇 / 盧 昭穎 / 吉田 茂一 / 宮本 瑛 / 新田 洋介 / 壁谷 紗代ABSTRACT

- 関西の景気は、足下局面変化、先行きは悪化の兆しがみられる。足下、生産は3カ月ぶりの増産だが、10-12月期で均せば低調。雇用環境は失業率が4カ月連続で改善したが、有効求人倍率は悪化が続く。消費は年末商戦や好調なインバウンド需要で堅調。貿易収支は12カ月ぶりに赤字に転じた。自動車生産停止や中国経済減速のリスクもあり、先行き悪化の兆しがみられる。

- 12月の生産は3カ月ぶりの前月比上昇だが、10-12月期では3四半期ぶりの減産。生産は低調である。

23年通年の失業率は前年比横ばいだが、労働力人口と就業者数はともに増加し、雇用の回復は順調に進んだ。しかし、10-12月期は労働力人口と就業者数が前期よりいずれも減少し、就業率は低下した。足下では雇用回復の勢いがやや弱くなっている。 - 11月の現金給与総額は24カ月ぶりの前年比減少。インフレの高止まりにより実質賃金は減少が続き、減少幅は前月より拡大した。

- 12月の大型小売店販売額は27カ月連続の前年比増加となった。うち、百貨店はインバウンド需要の増加や身の回り品などの好調で、22カ月連続のプラス。スーパーも15カ月連続で拡大した。

- 12月の新設住宅着工戸数は2カ月ぶりに前月比増加した。持家、分譲は減少したものの、貸家は増加となったためである。

堅調な公共工事の影響もあり、12月の建設工事は24カ月連続の前年比増加。しかし、1月の公共工事請負金額は前年比減少に転じている。 - 1月の景気ウォッチャー現状判断は3カ月ぶりに悪化。令和6年能登半島地震の発生によりサービス関連を中心に悪影響を及ぼした。一方、先行き判断は3カ月連続の改善。春節によるインバウンド需要増加の期待が寄与した。

- 1月の貿易収支は12カ月ぶりの赤字だが、赤字幅は前年比大幅縮小。輸出は9か月ぶりに同増加に転じた。ただし、春節の時期のずれの影響もあるため、注意が必要である。一方、輸入は10カ月連続で同減少した。

- 1月の関空経由の外国人入国者数は2カ月連続で70万人超の水準となり、インバウンド需要は堅調に推移している。

- 1月の中国経済は、前月より大きな改善が見られなかった。消費者物価指数の低下傾向が顕著になっており、不動産市場の不況も続いている。また、企業の景況感も低迷している。ただし、2月の春節連休は例年より1日多くなっており、観光などレジャーの消費は前年より伸びる可能性が高いため、1-3月期の景気は10-12月期よりわずかな改善が見込まれる。

【関西経済のトレンド】

-

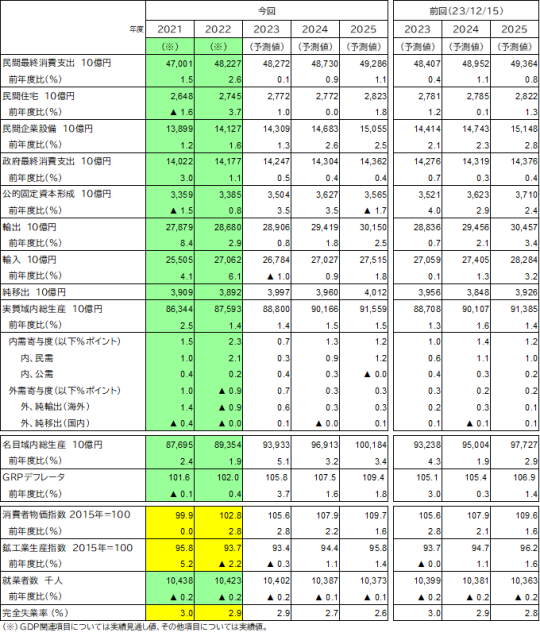

Kansai Economic Insight Quarterly No.68 -内外需の回復鈍く、足踏みが続いている:先行き24年度以降は民需と輸出の持ち直しで緩やかに改善-

経済予測

経済予測 » Quarterly Report(関西)

/ DATE :

AUTHOR :

稲田 義久 / 入江 啓彰 / 郭 秋薇 / 盧 昭穎 / 野村 亮輔 / 吉田 茂一 / 壁谷 紗代ABSTRACT

- 2023年10-12月期の関西経済は、内需・外需ともに回復の動きが鈍くなっており、足踏みが続いている。家計部門では消費者センチメント、所得、雇用と多くの指標で伸び悩んでいる。企業部門では、景況感は堅調であるものの、生産は一進一退で弱い動きとなっている。対外部門は、インバウンド需要はコロナ禍前の水準以上に回復しているが、財輸出は前年割れが続いている。

- 家計部門は足踏み状態にある。大型小売店販売はインバウンド需要など客足の回復で堅調であるが、センチメント、所得・雇用環境、住宅市場など幅広い指標で弱い動きとなっている。物価上昇ペースは緩やかになってきたものの、賃上げ機運にも落ち着きが見られ、実質賃金の目減りが個人消費に影を落としている。

- 企業部門は、緩やかに持ち直しているが、生産など一部に弱い動きが見られる。景況感は製造業・非製造業ともに持ち直した。また今年度の設備投資計画は今のところ製造業・非製造業とも旺盛となっている。ただ生産は一進一退続きで、3四半期ぶりの減産となるなど回復の足取りは鈍い。

- 対外部門のうち、財貿易は輸出・輸入ともに低調である。輸出では全国と対照的に、関西は3四半期連続の前年割れとなっている。一方インバウンド需要は順調に回復している。関空経由の外国人入国者数、免税売上高などではコロナ禍前の水準を回復し、その後も増加傾向が続いている。

- 公的部門は、万博関連需要を背景に、引き続き堅調に推移している。

- 関西の実質GRP成長率を2023年度+1.4%、24年度+1.5%、25年度+1.5%と予測。22年度以降1%台の緩やかな回復基調が続き、24年度以降は日本経済を上回る伸びとなる見通し。前回予測に比べて、23年度は+0.1%ポイントの上方修正、24年度は-0.1%ポイントの下方修正、25年度は+0.1%ポイントの上方修正。

- 成長に対する寄与を見ると、民間需要は23年度+0.3%ポイント、24年度+0.9%ポイント、25年度+1.2%ポイントとなり、24年度に入って緩やかに回復する。公的需要は万博関連の投資により23年度+0.4%ポイント、24年度+0.3%ポイントと成長を下支えるが、25年度には剥落する。域外需要は、23年度は+0.7%ポイント、24年度+0.3%ポイント、25年度+3%ポイントとなる。

- 日本全体に比べて、予測期間通じて関西経済が増勢となる。23年度は設備投資を中心に民間需要・公的需要ともにやや増勢となる。一方外需は中国向け輸出の停滞から全国に比べると寄与は小幅となる。24年度は設備投資や公共投資など万博関連需要により全国を上回る伸びとなる。25年度も域外需要の押し上げから関西が全国を上回る。

- 今号のトピックスでは「令和6年能登半島地震の北陸3県経済への影響」および「大阪・関西万博の経済波及効果」を取り上げる。

予測結果表

※説明動画は下記の通り4つのパートに分かれています。

①00’00”~01’46”: Executive summary

②01’46”~24’13”: 第147回「景気分析と予測」

<依然遠い内需主導の回復、厳しい内外需好循環への道>

③24’13”~34’51”: Kansai Economic Insight Quarterly No.68

<内外需の回復鈍く、足踏みが続いている:先行き24年度以降は民需と輸出の持ち直しで緩やかに改善>

④42’06”~42’34”: トピックス<令和6年能登半島地震と北陸3県経済-フロー、ストック、人流を中心に->